农村人居环境是农村区域内农民生产生活所需物质与非物质的一个有机结合体,是一个复杂的动态的巨系统,具体包括农村环境卫生、住房条件、基础设施、社会服务、经济发展等多个方面。[1]建设宜居的农村人居环境是保障广大农民安居乐业、农村和谐稳定发展的重要基础,是中国在新的历史发展阶段推进新农村建设的重要内容之一,也是促进中国城乡统筹建设的重要内容之一。

然而,从当前中国农村发展的实际情况来看,农村人居环境总体发展水平仍然较差。从环境卫生方面来看,农村垃圾乱倒、废弃物乱堆、粪污乱流、污水乱排是当前农村人居环境的真实写照。目前,全国对生活垃圾进行处理的村庄只有35%,对生活污水进行处理的行政村只有9%①,大部分农村产生的垃圾和污水并未得到有效处理而直接排放,严重影响村容村貌。从住房建设方面来看,农村住房建设过程中缺乏合理规划,无序化和随意性明显,致使房屋建设布局散乱,严重影响农村土地集约化利用。从基础设施建设来看,农村道路交通、自来水供给等基础设施建设远远落后于城市,特别是饮用水设施,难以保障供水质量,威胁农村居民的生活健康。从经济发展方面来看,农村经济发展相对落后,农民生产生活负担依旧较重,特别是过高的医疗负担致使农民“因病返贫”的现象依旧突出。从社会服务方面来看,农村医疗、教育等服务水平偏低,文化娱乐活动单一,难以满足农民当前多元化和高标准化的需求。

改善落后的农村人居环境已经势在必行,也越来越受到政府部门的重视。2014年5月国务院办公厅出台的《关于改善农村人居环境的指导意见》指出“我国农村人居环境总体水平仍然较低,在环境卫生、公共设施、居住条件等方面与小康社会建设的要求还相距甚远,应进一步改善农村人居环境,明确提出了到2020年基本实现干净、整洁、便捷的人居环境,建成一批具有特色的美丽宜居村庄的目标任务。”2015—2016年连续两年中央一号文件中都提出明确要求,要“开展农村人居环境整治行动和美丽宜居乡村建设”“让农村成为农民安居乐业的美丽家园。”并指出,“要强化规划引领作用,加快提升农村基础设施水平,推进城乡基本公共服务均等化,让农村成为农民安居乐业的美丽家园。”因此,改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村,让农村居民享受完善的基础设施、均等化的基本公共服务已成为统筹城乡发展,推进新农村建设的迫切任务。

在这样的背景下,如何有效地改善农村“脏、乱、差”的人居环境?从哪些方面具体入手来优化农村的人居环境?从宏观视角来看,李兵弟等认为,政府公共财政应采取不包揽而以积极帮扶和引导的姿态,通过公共财政的投入引导,动员多方参与,改善农村人居环境。[2]彭震伟和孙婕认为,应把农村人居环境建设纳入到城乡统筹的发展体系中,在区域城镇化发展的背景下通过整体的规划来促进农村人居环境建设。[3]李伯华等认为,农村人居环境建设是自上而下的,他组织介入和自组织演变是农村人居环境系统优化的关键之所在。[4]从微观视角来看,Ye和Qin的研究表明村干部的受教育程度越高,就越可能为村民提供垃圾处理的服务。[5]杨锦绣和赵小鸽认为,通过加强宣传教育,增强农民的环境保护意识利于农村人居环境的改善。[6]黄季焜和刘莹认为,农村劳动外流有利于当地环境的保护。[7] Njoh认为,引导农民积极参与利于农村公共基础设施的改善。[8]罗万纯认为,应从农民的需求出发,提高农村生活环境公共服务的供给效果,改善农村生活环境。[9]

以上诸多学者从不同的视角探讨了改善农村人居环境的路径,为改善农村人居环境提供了有益的借鉴。但客观而言,从宏观层面探讨农村人居环境改善的文献多为定性分析,而从微观层分析农村人居环境改善的文献仍然缺少系统性和深入性的研究,多数学者往往只关注人居环境的某一个方面,很少有学者把人居环境作为一个巨系统来考虑,也较少从农户的视角探讨如何有效改善农村人居环境。然而,农民作为农村人居环境的实际受益者,如果政府在改善农村人居环境过程中不了解农民的实际需求,盲目行动往往难以取得好的效果。因此,对于农村人居环境的有效改善,笔者认为“破题”的关键是要从农户的视角出发,真正了解农户对现有人居环境的评价及其需求,才能找出改善农村人居环境建设的关键点,最终建成农民满意、宜居的人居环境。

基于以上考虑,文章从农户的视角出发,通过收集北京和河北两地农村的实地调研数据,真正了解农民对于当前农村人居环境状况的实际评价,运用结构方程模型(Structural Equation Model,SEM)找出影响农村人居环境系统的关键性因素,提出优化农村人居环境系统的可行性路径,为有效改善中国农村人居环境提供政策性建议。

二、理论基础与模型选择 (一) 理论基础对人居环境的研究最早可追溯到20世纪50年代,希腊学者道萨亚迪斯首次提出了“人类聚居学”的概念,他把城市、城镇、乡村等所有人类的居住区看作是一个整体,对人类居住区的人、房屋、社会、自然等“元素”进行广义上的系统研究,自此人居环境开始得到系统的研究。人居环境可看作是与人类聚居生产生活紧密联系的地表空间,它是人类赖以生存的基础,是人类利用自然和改造自然的主要场所。[10]

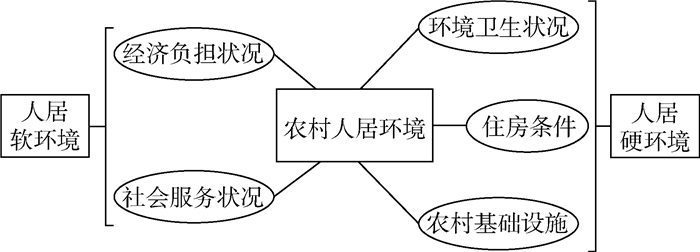

具体到农村人居环境,它作为人居环境系统的重要组成部分,是农村居民在生产生活过程中,进行居住、交通、耕作、文化娱乐、教育卫生等活动,利用自然和改造自然所创造的环境。[11]农村人居环境可划分为人居硬环境和人居软环境两部分。[12]农村人居硬环境是指人居物质环境,是一切服务于农村居民并为农村居民所利用,作为农民生产生活载体的所有物质设施的总和,它是空间要素、人文要素、自然要素的统一体,由空间和实体构成。农村人居软环境是指农民在生产生活过程中能切身感受到的一切非物质形态事物的总和,是一种无形的环境,如生活便捷程度、社会秩序、经济负担、休闲娱乐等。因此,文章基于前人的研究,并结合农民生产生活的实际需求,选取农村环境卫生状况、住房条件和农村基础设施状况来反映农村人居硬环境,选取农民经济负担和社会服务状况来反映农村人居软环境的状况,构建了农村人居环境的理论分析框架,如图 1所示,并以此为基础,从农户的视角来分析农村人居环境系统的优化路径。

|

图 1 农村人居环境分析框架图 |

(二) 模型选择

在社会科学的研究领域中,涉及的许多变量都不能准确、直接地测量,这种变量被称为潜变量,如文章所关注的农村环境卫生状况、住房条件、农村基础设施状况、农民经济负担状况、社会服务状况等变量。传统的计量方法不能合理地处理这些潜变量,而结构方程模型能够用于分析研究过程中所涉及的潜变量间的复杂关系,它是基于变量间的协方差矩阵对变量间的关系进行分析的一种统计方法。结构方程模型具有以下多方面的优点:(1)结构方程可以同时考虑并处理多个因变量;(2)允许因变量和自变量含测量误差;(3)能够同时估计因子关系和因子结构;(4)能够处理有比较复杂从属关系的模型,测量模型更具弹性;(5)能够估计出模型的整体拟合度。[13]因此,文章采用结构方程模型来探讨中国农村人居环境系统的优化路径。

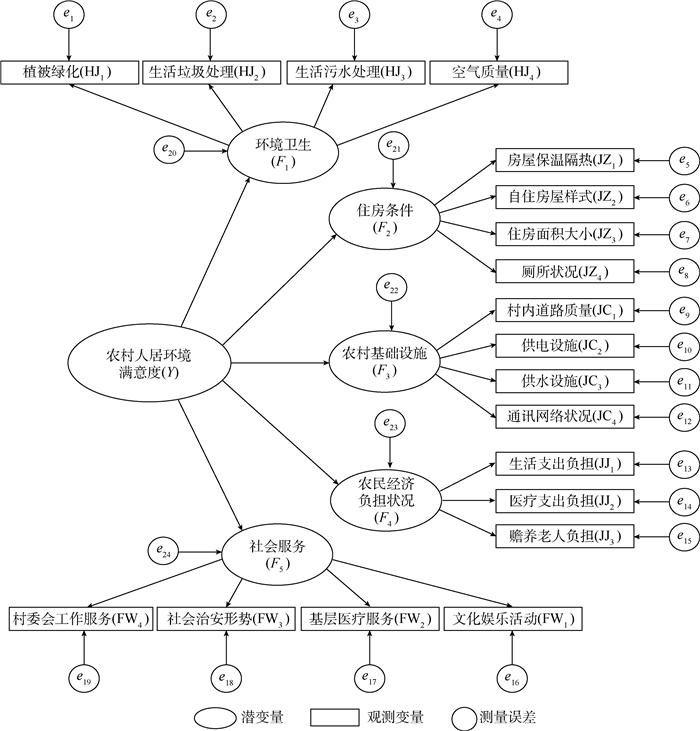

结构方程模型包括两部分:(1)测量模型,用来描述潜变量与指标间的关系;(2)结构模型,用来描述潜变量间的关系。通常测量模型表示为

|

(1) |

|

(2) |

结构模型表示为

|

(3) |

其中:x为外生潜变量的测量指标;y为内生潜变量的测量指标;Λx为外生潜变量与其测量指标间的关系;Λy为内生潜变量与其测量指标间的关系;φ为外生潜变量;η为内生潜变量;δ为外生潜变量测量指标的误差项;ε为内生潜变量测量指标的误差项;ζ为结构方程的残差项,代表η在方程中未被解释的部分。

三、数据获取 (一) 样本选择②本研究所采用数据为“农村人居环境公共服务研究课题组”于2015年7月在北京郊区农村和河北省农村实地调研所得。其中,京郊地区农村可以反映出大城市边缘区当前农村人居环境发展的状况,而河北省农村地区则反映的是环京津贫困带的农村地区人居环境发展情况,对这两个地区的调研能够综合地反映出两种不同类型农村人居环境建设的状况,样本具有一定的代表性和典型性。在选取具体调研村庄时,课题组依据经济社会发展水平的不同,在每个地区分别选取经济发展水平相对较高、一般、较低的区县,然后随机抽取调研的村庄。在农户选择方面,受访者在本村是否长期居住会直接影响调研结果,为确保调研结果的真实可靠,受访农户必须为本地居民,而且每年在本村居住的时间为10个月以上。同时,考虑到受访农民的文化层次,为避免受访者对于问卷理解上的偏差,对问卷回答的有效性和真实性造成影响,本次调研采用一对一问答的形式,并由调研员填写问卷。本次调研共发放问卷753份,经过整理得到有效问卷750份,有效率为99.6%。

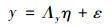

(二) 问卷设计本研究的问卷设计遵循了科学性、合理性、系统性和层次性原则,结合当前中国农村生产生活的实际状况,借鉴前人的研究成果[14],设置植被绿化状况、生活垃圾处理状况、生活污水处理状况和空气质量状况4个观测指标反映农村环境卫生状况;设置房屋保温隔热状况、自住房屋样式、住房面积大小和厕所状况4个观测指标反映住房条件;设置村内道路质量、供电设施、供水设施和通讯网络状况4个观测指标反映基础设施建设;设置生活支出负担、医疗支出负担、赡养老人支出负担3个观测指标反映农民经济负担状况;设置文化娱乐活动、基层医疗服务、社会治安形势和村委会工作服务4个观测指标反映农村社会服务状况。通过综合考虑人居硬环境和人居软环境两个方面,共设置19个观测指标,来考察农户对于农村人居环境建设的评价状况。问卷采用5级李克特量表设计,问卷主要构成及变量设置如表 1所示。

|

|

表 1 模型变量设置 |

(三) 问卷信度和效度检验 1. 信度检验

信度能够反映问卷调查结果的可靠性、稳定性和一致性,一般采用Cronbach α系数值测量。当Cronbach α系数值大于0.7时,则认为具有较高的信度。文章问卷中设置各潜变量的信度检验结果如表 2所示,其Cronbach α系数值均大于0.7,问卷设计具有较高的信度。

|

|

表 2 各潜变量的信度系数 |

2. 效度检验

效度是指问卷调查的结果能够反映出所要考察内容的程度,调查结果与想要考察的内容越符合,则效度越高。可以通过KMO值以及巴特莱特球形检验来测度效度,文章中农村人居环境满意度量表的KMO值为0.920>0.90,并且P值为0.000 < 0.001,因此,问卷潜变量设置具有非常好的效度。

四、样本的统计描述 (一) 受访者的基本特征受访对象的基本情况如表 3所示。从性别来看,受访者中女性占比较大(54.27%);从年龄构成来看,受访者中年龄在60岁以上的人数最多(33.47%),其余所选样本基本涵盖了各个年龄段的人群,能够较为客观地反应出各年龄段人群对农村人居环境的主观感受;从文化程度上来看,80.27%的农户样本文化程度为初中及以下。总体来看,本研究所选取调研对象比较合理,而且在调研过程中大部分受访者对问卷调查内容非常感兴趣,有效保证了调研结果的真实可靠。

|

|

表 3 样本特征描述 |

(二) 农民对农村人居环境质量的评价

本次调研通过满意度来反映农民对农村人居环境质量的评价,设置“非常不满意”“不太满意”“一般满意”“满意”和“非常满意”五档,依次赋值为1~5。农民对农村人居环境质量的评价如表 4所示,从中可见,农民对于农村人居环境的满意度平均值为2.48(低于“一般满意”水平),且有42.13%农民对农村人居环境不满意,仅有少数农民表示满意(9.47%)和非常满意(7.07%),说明农民对于当前的农村人居环境质量评价普遍较差,不太不满意当前的农村人居环境建设状况,农村人居环境的改善迫在眉睫。

|

|

表 4 农民对农村人居环境质量的评价 |

五、实证分析 (一) 模型拟合

文章使用Amos21.0作为分析工具,通过渐进的方式对模型进行了多次修正,最终得到如图 2所示的模型图。模型估计结果如表 5所示,标准化系数均没有出现大于1,误差项未出现负的变异系数,每个参数的标准误估计值都很小,并且估计参数均达到显著性水平(P < 0.01),表明模型没有出现违反估计的情况,估计结果较好。

|

图 2 结构方程模型图 |

|

|

表 5 结构方程模型的回归结果 |

(二) 模型适配度检验

结构方程模型适配度评估的指标有很多,可以用组合信度系数来反映模型的内在质量,而通过绝对适配度指数、增值适配度指数和简约适配度指数来反映模型的外在质量。[15]基于此,文章首先依据标准化回归系数值,求出各潜变量的组合信度系数,均在0.7以上,表明模型的内在质量理想。然后,进一步计算反映模型外在质量的指标,结果如表 6所示,模型指标值均在合理范围内,表明模型外在质量理想。因此,模型整体适配度较好,文章建立的理论模型得到了很好的支持,可进行下一步的结果讨论。

|

|

表 6 模型适配度评价指标 |

(三) 结果分析

根据以上的参数估计以及模型检验,模型估算结果如下:

1.从结构模型的回归结果来看,如表 5所示,农村环境卫生状况、住房条件、农村基础设施状况、农民经济负担和社会服务状况均与农村人居环境满意度具有显著的相关关系,因此,要搞好农村人居环境建设在这五个方面都要给予足够的重视。从影响的重要程度来看,人居硬环境方面环境卫生状况标准化回归系数(0.768)最大,人居软环境方面社会服务状况标准化回归系数(0.763)最大。除此之外,农村基础设施状况(0.741)和住房条件(0.581)在改善人居硬环境方面处于第二重要的地位;相对而言,经济负担(0.128)对于人居软环境改善的影响处于第三重要的地位。

2.从测量模型的回归结果来看,各观测变量的回归系数均在0.01水平下显著,标准化的因子载荷系数在0.5以上,说明观测指标对于潜变量有很强的解释力。具体关系归纳如下:

(1) 从农村环境卫生状况来看,绿化状况、生活垃圾处理、生活污水处理、空气质量都对农村环境卫生的满意度有显著影响,而生活污水(0.690)和生活垃圾处理(0.669)的标准化回归系数最大。说明对于农户而言,在农村环境卫生方面最关注的是生活垃圾和生活污水的处理,这也是当前最直接困扰农民的两大污染源,污水和垃圾的有效处理对于改善农村环境卫生至关重要。

(2) 从住房条件来看,住房面积(0.863)和住房样式(0.848)对住房条件满意度的影响最大,这在一定程度上反映出农民的诉求,农村的“面子文化”使农民对于房屋面积大小、房屋样式比较注重。除此之外,厕所状况(0.655)对住房建设状况满意度的影响程度也较高,农村厕所改造工程的推进势必会对农村人居环境系统优化产生积极影响。

(3) 从农村基础设施状况来看,供电设施(0.903)和供水设施(0.877)在农村基础设施建设中显得更为重要。供电、供水设施与农民的日常生产生活息息相关,在调研过程中发现,目前供电设施基本能够满足农村居民生产生活的用电需求,但供水设施相对较为落后,供水质量难以保证,农民普遍反映饮用水存在水碱大、水垢多等问题,农民的饮用水质量安全缺乏保障。因此,改善供水设施,对供水进行净化处理,对于农民来说显得尤为重要。

(4) 从农民的经济负担来看,医疗负担标准化回归系数(0.779)最大,反映出医疗负担仍是农民的重要经济负担,尽管新型农村合作医疗制度的推行在一定程度上减轻了农民的医疗负担,但由于基层医疗水平较差、大病异地报销比例偏低等诸多原因,导致农民因大病返贫的状况仍时有发生。因此,有效地提高农村基层医疗水平、改善农民奔大医院看病而报销比例又偏低的不良循环状况,仍然是当前一段时期内政府工作的一个重点,有效地改善农民看病难、看病贵的问题有利于农村人居软环境的优化。

(5) 从农村社会服务来看,村委会工作服务的标准化回归系数(0.791)最大,这是因为村委会工作服务的好坏,会直接关系到农村各项政策措施的落实,如村内垃圾的处理、房屋建筑规划、各项补贴福利的发放等,而村干部的不作为或乱作为都会妨碍到每一位村民的利益。除此之外,社会治安、基层医疗服务和文化娱乐也都有较大的因子载荷,合理改善治安环境以及农村基层医疗服务,组织农民喜闻乐见的娱乐活动,也是优化农村人居软环境的重要任务。

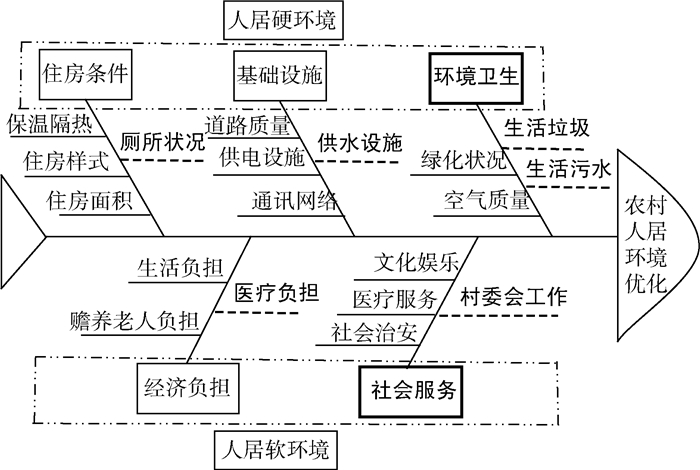

3.基于以上分析,农村人居环境系统优化路径如图 3所示,重点工作以粗体显示。其中,农村人居硬环境优化应以改善农村环境卫生作为工作的重中之重,其次是基础设施和住房条件的改善;而具体到这三方面工作的重点,应分别以生活垃圾和污水处理的改善、厕所状况的改善和供水设施的改善为主要着力点;农村人居软环境优化则应以农村社会服务为重点,其次是减轻农民的经济负担;而具体到这两方面工作的着力点,应分别以改善村委会工作服务和减轻农民医疗负担作为改善工作的重点。

|

图 3 农村人居环境系统优化的路径 |

六、主要结论与优化思路

综上,文章根据北京、河北两地区的实地农户调研数据,了解了当地农民对于农村人居环境质量的综合评价,并运用结构方程模型探讨了农村人居环境系统优化的路径。研究结果表明:第一,农民对于当前农村人居环境状况的评价普遍较低,平均满意度为2.48,低于一般满意度;第二,农村人居环境的优化路径具有先后顺序,在硬环境优化方面的主次顺序为:环境卫生→基础设施→住房条件;在软环境优化方面的主次顺序为:社会服务→经济负担。第三,在分清优化主次顺序的基础上,相对应地要重点抓好污水和垃圾处理、供水设施改善、农村厕所改造、提升村委会工作服务和减轻农民医疗负担这几方面的工作,这将对农村人居环境的改善起到关键性作用。

基于上文所提出的优化路径,文章认为应该从以下几个方面着手推进和改善农村人居环境:

第一,在农村人居硬环境方面,农村环境卫生亟需改善。调研中发现,有61%的农民认为目前农村最主要的污染是生活垃圾和生活污水,多数农民认为村中垃圾处理存在设施简陋以及清运不及时的问题,而对于生活污水的处理较多农户都是任意排放的。针对这种现状,笔者认为可通过向农民收取适当的费用来改善农村环境卫生状况,在调研中发现有较多的农民愿意支付一定费用改善农村环境卫生,因此,这可以作为农村环境卫生改善的一条可选途径;而对于生活污水处理,建设地下排水管道投资较大,农民难以承担,则需要政府财政资金的投入,改变生活污水任意排放的局面。

第二,在农村人居软环境方面,农村社会服务有待优化。首先,应完善村庄民主选举、民主管理、民主决策、民主监督机制,优化村庄治理结构,通过村庄治理系统优化可显著提高农村公共服务效率[16],提高村委会为村民服务的水平。其次,农村医疗服务水平急需提高,调研中发现大部分农民认为农村公立诊所医生水平中等偏下。为提高农村医疗人员服务水平,应建立可持续的人才培养机制,对基层医疗服务人员进行定期培训进修,提高基层医疗卫生机构在职人员的医疗服务水平,同时采取相应政策措施为农村医疗机构引进并留住人才,如可通过提供优惠政策、定向委培等方式鼓励毕业大学生到基层的医疗卫生机构工作。最后,应推动发展农民“喜闻乐见”的文化娱乐活动。调研中发现农民都有参与文化娱乐活动的愿望,但由于农村居民文化水平普遍偏低,参与能力有限,对现有的一些文化娱乐活动的参与积极性并不高,因此,在丰富农民文化娱乐活动方面,应多推动与农民息息相关的一些活动。比如利用传统节日(元宵节、端午节等)开展相应活动、举办手工艺品比赛和农作物病虫害防治知识竞赛等方式来丰富农村文化娱乐形式。

第三,农村人居环境是一个复杂的巨系统,除了改善人居环境的主要环节之外,还应逐步推动其他次要环节的改善,如供水设施、农村厕所改造、减轻农民医疗负担等,先主后次逐步有效地改善和优化农村人居环境。

注释:

① 资料来源于解读《关于改善农村人居环境的指导意见》,详见中国政府网,网址为http://www.gov.cn/,访问日期为2014年6月5日。

② 本研究着重关注的是大城市边缘区北京郊区农村和环京津贫困带河北地区农村人居环境的建设,旨在为全国类似地区农村人居环境优化提供一定的借鉴,具有一定的代表性和典型性。对于其他典型地区人居环境的探讨将作为后续研究的重点。

③ 尽管农村义务教育也属于农村社会服务的一个重要方面,但鉴于调查农村义务教育服务的好坏,需要选取家中有正在上小学和初中的农户作为样本,这会在一定程度上造成样本选择有偏,因此,文章在评估农村社会服务状况时,并未将义务教育变量放入其中,有待未来进行专项研究。

| [1] |

李伯华, 刘传明, 曾菊新. 乡村人居环境的居民满意度评价及其优化策略研究——以石首市久合垸乡为例[J]. 人文地理, 2009(1): 28-32. |

| [2] |

李兵弟, 贾康, 汤志明, 等. 改善农村人居环境的公共财政引导问题[J]. 财经问题研究, 2007(3): 3-9. |

| [3] |

彭震伟, 孙婕. 经济发达地区和欠发达地区农村人居环境体系比较[J]. 城市规划学刊, 2007(2): 62-66. |

| [4] |

李伯华, 刘沛林, 窦银娣. 乡村人居环境系统的自组织演化机理研究[J]. 经济地理, 2014(9): 130-136. |

| [5] |

YE C, QIN P. Provision of residential solid waste management service in rural China[J]. China & World Economy, 2008, 16(5): 118-128. |

| [6] |

杨锦秀, 赵小鸽. 农民工对流出地农村人居环境改善的影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2010(8): 22-26. |

| [7] |

黄季焜, 刘莹. 农村环境污染情况及影响因素分析——来自全国百村的实证分析[J]. 管理学报, 2010(11): 1725-1729. DOI:10.3969/j.issn.1672-884X.2010.11.021 |

| [8] |

NJOH A J. Municipal councils, international NGOs and citizen participation in public infrastructure development in rural settlements in Cameroon[J]. Habitat International, 2011, 35(1): 101-110. DOI:10.1016/j.habitatint.2010.04.001 |

| [9] |

罗万纯. 中国农村生活环境公共服务供给效果及其影响因素——基于农户视角[J]. 中国农村经济, 2014(11): 65-72. |

| [10] |

吴良镛. 人居环境科学导论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001, 37-39.

|

| [11] |

胡伟, 冯长春, 陈春. 农村人居环境优化系统研究[J]. 城市发展研究, 2006(6): 11-17. |

| [12] |

宁越敏, 查志强. 大都市人居环境评价和优化研究——以上海市为例[J]. 城市规划, 1999(6): 14-19. |

| [13] |

侯杰泰, 温忠麟, 成子娟. 结构方程模型及其应用[M]. 北京: 教育科学出版社, 2004, 14-16.

|

| [14] |

周侃, 蔺雪芹, 申玉铭, 等. 京郊新农村建设人居环境质量综合评价[J]. 地理科学进展, 2011(3): 361-368. DOI:10.11820/dlkxjz.2011.03.015 |

| [15] |

吴明隆. 结构方程模型[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2009, 38-40.

|

| [16] |

谢迪, 吴春梅. 村庄治理对公共服务效率的影响:解析鄂省1098份问卷[J]. 改革, 2013(11): 97-105. |