2. 北京社会科学院 社会学所, 北京 100101

2. Institute of Sociology, Beijing Academy of Social Science, Beijing 100101, China

候选人提名是选举制度的核心制度安排,也是选举程序设计的关键环节。随着中国选举制度的逐步发展,已经有部分学者开始对中国人大代表直接选举中的候选人提名相关议题进行探讨。然而,现有研究多是从选举组织者的角度或者选举程序运作的角度进行探讨,对提名程序中的选民参与进行深入探讨的极少,有鉴于此,文章根据问卷追踪调查资料和相关统计资料,描述和分析县级人大代表候选人提名过程中普通选民的参与行为和态度,以丰富和深化学术界和实际工作部门对该问题的认识。

一、研究背景、目的与方法在现代选举政治中,选举过程实际上包括两个阶段:第一个阶段是由政党或者一定数量的选民推荐候选人;第二个阶段是由所有选民对上述候选人进行选择。[1]164对多数政党而言,选拔适当的候选人代表该党参加公职竞选,是政党最重要的功能。有学者指出:“提名过程对政党具有关键性的地位,提名程序的本质决定了政党的属性,谁能够控制提名即是掌握了政党,这是观察党内权力分配的最好的切入点。”[2]126对政党提名制度进行评估,常使用民主性、公平性、效率(efficient)和有效性(effective)四个指标。[3]当然,如果所有候选人都由政党来提名,政党完全垄断候选人产生,也会极大限制选民的选择范围,为了避免这种情况,一些国家设立了选民签名制度,只要由一定数量的合格选民共同签名,为某一候选人签署推荐书,被推荐者即可成为正式的候选人,并列入选票。[1]167

近来各国学术界对选举提名制度的研究,主要关注提名的分权化改革[4—5],以及不同提名方式的政治效应[6]。研究文献显示,选举制度与政党提名的集中度之间无必然联系,但是,单一选区相对多数决制下的政党提名方式,相对比例代表制之下的提名方式而言要更为简单;比例代表制的名单中,会比较重视候选人的个人特质,党内各派系在提名阶段不会尖锐对独立,往往会就如何分配议席达成协议;中央与地方关系会影响政党的权力分配与提名方式。[2]132—133近年来,为了提高特定人群代表性而设置的特殊提名制度,如性别配额制,也是选举提名制度比较研究的重要内容。[7]

在中国,随着选举民主的发展,部分学者也开始关注选举提名制度。在村民委员会选举层面,学者们对“海选”“两票制”等提名制度的产生和演进过程进行了比较好的描述和分析。[8—9]关于县乡人大直接选举中的提名制度,研究者已经关注了预选程序化的典型案例[10]358—359、代表结构比例要求与民主协商的矛盾[11]180—182、代表资格和素质的限定[12]、双轨提名的当选率差异[13]、党委组织部、统战部、人大党组在提名过程中的角色[14]等问题,并就改进和完善提名程序提出了一些操作性建议[15]。然而,极少有研究者从选民参与的角度来对提名程序的具体运作进行探讨。文章以调查资料和文献资料为基础,对县级人大代表候选人提名过程中的选民参与进行描述和分析,促进学术界对该问题的关注和深入研究。

文章的调查资料来自于本课题组对北京选民的选后追踪调查。笔者主持课题组,自1993年起,在北京市每次区县级人大代表换届选举投票日后一个月左右时间进行随机抽样,迄今为止已跟踪调查了23年共六届换届选举参与情况。由于经费所限,1993年、1998年和2003年三次选后调研均在北京东城区(中心城区)、石景山区(新城区)、顺义区(郊区)进行随机抽样,分别完成了对202位、306位和500位选民的访问;自2006年开始,课题组开展的选后追踪调查扩展到全北京市,完成的有效问卷分别为1 140份(2006年),1 291份(2011年)和1 206份(2016年),在文章中,主要使用了1998—2016年五次选后调查资料。

二、初步候选人提名阶段的选民参与:纵向比较依据现行《选举法》,在区县级人大代表选举过程中,各政党、各人民团体可以联合或者单独推荐代表候选人;选民十人以上联名,也可以推荐代表候选人。按照北京市《选举实施细则》规定,各政党、各人民团体联合或者单独推荐的区级人大代表候选人,一般不得超过应选代表总额的20%。由于全市应选代表名额基本固定(2016年应选名额为4 373人),政党和人民团体推荐的代表候选人也基本固定(2016年为827人),因而,考察选民十人以上联名推荐候选人的数量,就可以从一个侧面考察选民在候选人提名阶段的参与积极性。

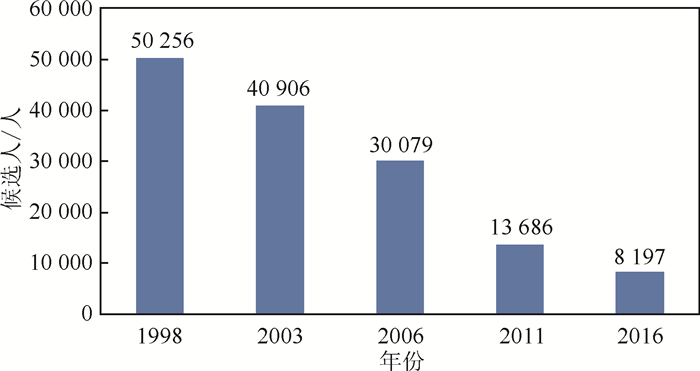

在2016年区级人大代表换届选举中,北京市16个区的2 264个选区,共提名初步候选人9 024人。[16]2016年有关部门在公开报告初步候选人情况时,没有区分政党人民团体推荐和选民联名推荐这两种类型,依据初步候选人总数与政党和人民团体推荐候选人数量(827人)[17]之差估计初步候选人中选民十人联名推荐者的数量,应不超过8 197人。将历届初步候选人的数量进行纵向比较,可以发现1998年以来,选民十人以上联名提名候选人的数量逐届下降,1998年为50 256人,2003年是40 906人,2006年是30 079人,2011年是13 686人,到2016年,选民联名推荐候选人已经降到10 000人以下,具体如图 1所示。

|

图 1 选民10人以上联名推荐初步候选人(1998—2016年) |

课题组的选后问卷调查数据基本印证了以上判断。2016年调查发现,在候选人提名阶段,只有2.9%的北京选民“参加并提名”;有2.8%的北京选民“参加了但没有提名”;有94.3%的北京选民没有参加提名活动。从纵向比较来看,也是1998年和2003年提名参与率相对比较高,参加并且提名的在10%左右;2006年和2011年均在5%左右;2016年的提名参与率最低,只有2.9%,具体如表 1所示。

|

|

表 1 本人是否参加人大代表候选人的提名① |

笔者依据相关统计资料对上述两组数据进行了比对。根据有关部门公布的数据,2016年北京市登记选民为916.8万人,其中选民10人以上提名的初步代表候选人约为8 197人。如以平均每20个选民联名提一位初步代表候选人的话,北京市选民中曾参与提名候选人的选民大约为16.4万人,参与率为1.78%(16.4万/916.8万=0.017 8),低于“参加并提名了”的选民比例2.9%;如以每30个选民联名提一位初步候选人的话,北京市选民提名候选人的参与率为2.7%(24.6万/916.8万=0.027),与调查数据所显示的2.9%的参与率基本相符。当然,研究者必须注意到两点:第一,选民联名提名初步候选人时,具体工作通常由选民小组负责人组织,操作流程缺乏规范,有部分选民在不知情的情形下被列入了推荐人名单,选民联名提名的候选人,平均联名人数可能低于30人;第二,由于本课题抽样调查本身存在3个百分点左右的误差,据此可大致估计,这次参加且提名的选民占全体选民的比率应该在6%以下,超过90%的选民没有直接参与到基层人大代表候选人的提名活动。

为什么参与提名候选人活动的选民逐届减少呢?通过对选民个案的访谈了解到,选民的想法可以分为两大类,第一类是“根本不关心”,第二类是“提了也没用”。“根本不关心”选举的选民认为人大选举与己无关,“选不选代表无所谓”,自己“能不去就不去”,因此也不会主动参与选举阶段的任何活动。认为“提了也没用”的选民中,有的选民在以前选举中有过提名候选人的经历,有的选民没有提名候选人的经历,但在这一点上有共识:“老百姓说了不算,提了也选不上”,或“选谁不选谁上面已经安排好了,提了也没用”。应该说,选民的这种想法非常普遍,从本课题组1993年起的六次选民追踪调查中,持有这种想法的选民有越来越多的趋势。

选后调查问卷考察了选民对候选人提名方式的认知率,调查结果显示,6.2%的北京选民认为只有“党派和人民团体可以提名推荐”;25.3%的选民认为“选民十人以上可以提名推荐”;15.6%的选民认为两者皆可提名推荐;有52.8%的北京市选民表示不知道人大代表初步候选人的提名推荐方式。进一步统计分析显示,回答“不知道”代表候选人提名程序者,提名参与率更低一些。

三、初步候选人提名阶段的选民参与:横向比较从横向比较来看,不同行政区域选民在参与选举提名方面也存在显著差异,袁达毅以1998年北京的选举统计数据为基础对此进行了分析[11]180—182,但是学术界对初步候选人提名的区域差异情况仍缺乏足够的关注。

依据袁达毅对1998年北京市区县级人大换届选举相关资料的整理,该次换届选举中,全北京市由选民十人以上联名推荐的初步候选人是应选名额的11.4倍,其中参与积极性最高的朝阳区、海淀区和丰台区三区,选民联名推荐初步候选人数与应选代表名额数之比,分别为27.2倍、25.1倍和14.3倍;参与积极性最低的延庆区、平谷区和怀柔区三区县,这一数据分别为3.2倍、4.6倍和4.8倍。[11]180而成都市2011—2012年的情况与北京市1998年的情况存在极大的差异,该次换届选举中,全成都市由选民十人以上联名推荐的初步候选人仅仅是应选名额的1.7倍,其中参与积极性最高的锦江区、金牛区和成华区三区,选民联名推荐初步候选人数与应选代表名额数之比,分别为3.3倍、2.9倍和2.7倍;而参与积极性最低的温江和邛崃两区县,选民联名推荐的初步候选人仅仅只有应选名额的80%。具体如表 2所示。

|

|

表 2 北京市和成都市初步候选人提名情况比较② |

北京市选民和成都选民在代表候选人提名参与数据方面的差异,主要有三方面原因:其一,从时间上来看,1990年代中后期,普通选民更加关心选举,1998年《村民委员会组织法》的正式颁布和农村基层选举的开展,激发了城乡普通选民参与代表选举提名和投票的热情;其二,总体上说,北京市选民更加关心人大代表换届选举,即使是在2011年这次换届选举中,北京市选民参与提名的积极性比1998年已经大为下降,选民联名推荐的初步候选人仍然是应选名额的3.1倍(选民联名推荐初步候选人13 686人,应选代表名额4 349人),而同年成都市的换届选举统计数据显示,选民联名推荐代表候选人数量仅仅是应选名额的1.7倍;其三,两地《选举法》实施细则中关于提名程序的规定存在差异,影响了选民参与的积极性。北京市的选举实施细则中明确规定,政党和人民团体单独或者联合推荐的区级人大代表候选人,一般不超过应选名额的20%,这在客观上提高了基层选举组织者组织选民联名推荐候选人的积极性,也鼓励了选民参与提名的积极性,而四川省《选举法》实施办法没有对政党和人民团体推荐代表候选人的上限进行明确限制,从统计数据来看,成都市温江、邛崃和武侯等区县,政党人民团体推荐的初步候选人数均超过了选民联名推荐的初步候选人数量。

现有研究文献发现,高校和科研院所在代表选举提名方面积极性比较高。[11]182这一判断在2016年的换届选举中仍然得到了支持,具体如表 3所示。

|

|

表 3 部分高校选区2016年选民提名候选人情况③ |

从表 3可见,在2016年的区县人大代表换届选举中,除了中国农业大学选区,其余四个高校选区由选民联名推荐的候选人均在应选名额的20倍以上。主要原因有三:其一,从选民年龄来看,高校多数学生都是第一次或者第二次参加选举,对选举比较关注;其二,高校选民的参与意识和法制观念相对比较强;其三,高校学生居住比较集中,在比较短的时间内进行联名推荐,组织成本相对比较低。应当指出的是,尽管高校选区选民联名推荐的初步候选人数量比较多,但是,每位初步候选人得到的推荐票数相对比较少,候选人的分布相当分散。笔者对北京市和天津市两个典型选区的数据分析发现,两个选区初步候选人所得推荐票数的中位值均为14,这也可能反映了众多选区选民联名推荐候选人的基本情况,具体如表 4所示。

|

|

表 4 两个典型选区选民联名推荐候选人的联名人数分布 |

在这些选民参与提名积极性比较高的单位选区,推荐的初步候选人数量比较多,每位初步候选人的得票却非常分散,这在客观上有利于基层选举主持机构挑选符合条件的正式候选人,但是却使大多数选民的政治效能感下降,在之后参与选举提名的积极性也大大降低。

四、代表候选人资格:制度安排与选民认知候选人资格限制涉及被选举权的实际运作,关系到选民参与联名推荐对象的范围。与候选人资格有关的规范大致可以分为宪法与法律层次、地方政策层次和选区操作细则层次。就宪法和法律层次而言,中国现行《宪法》和《选举法》没有区分选举权和被选举权的资格差异,没有就候选人资格进行专门规定。《宪法》第34条规定:“中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权;但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。”《选举法》第3条基本上照搬了宪法所规定的“九个不分”,换言之,依据《宪法》和《选举法》相关规定,只要年满十八岁,没有被剥夺政治权利,即获得被选举权,有被提名为人大代表候选人的资格。在正式的法律条文中,只有《选举法》第34条就候选人资格列出了一个负面清单,该条规定:“公民参加各级人民代表大会代表的选举,不得直接或者间接接受境外机构、组织、个人提供的与选举有关的任何形式的资助。违反前款规定的,不列入代表候选人名单;已经列入代表候选人名单的,从名单中除名;已经当选的,其当选无效。”

在地方政策层次,各地关于换届选举工作的意见均就如何推荐代表候选人进行了详细的说明。在北京市H区2006年人大代表换届选举中,即明确提出人大代表候选人应符合四个基本条件:“(1)具有较好的政治素质,在生产、工作和社会活动中做出比较显著的成绩;(2)能密切联系人民群众,努力为人民服务,得到多数群众的拥护;(3)热爱人大代表工作,对执行代表职务有较强的责任感,有一定的社会活动能力和参政议政能力;(4)身体健康,能够参加代表大会和闭会期间的活动,履行代表职务。”在2016年的换届选举工作中,F区就人大代表候选人的资格问题列举了一系列负面清单:“对于那些政治上有问题的,严重损害国家和人民利益的,与敌对势力相勾结或接受国(境)外组织、个人参选资助或培训的,品行不端、道德败坏的,有行贿受贿、权钱交易的,因严重违纪违法被给予组织处理、纪律处分或被判刑以及涉嫌违纪法正在接受调查处理的,有拉票贿选或其他不正当竞争行为的,在身份上弄虚作假或身份与代表性不一致的,没有履职能力或上届当选后不尽责、履职意愿不强的,不提名推荐或继续推荐为代表候选人。”[18]这些关于代表候选人资格条件的规定,在客观上使被选举权的资格限定高于选举权的资格限定。关于代表候选人的资格限定,有的国家和地区法律规定,选举人与代表候选人的资格完全相同,有选举权就有被选举权;而另外一些国家和地区则明确规定,代表候选人的资格限定高于选举人的资格限定,有选举权未必具有被选举权。中国已经有研究者从学理上初步论证了被选举权资格限定高于选举权资格限定的必要性,并提出可以从年龄、居住状况、教育文化程度、刑事记录等方面就被选举权设定更高的的资格限制。[19]当前部分地区事实上就代表候选人设定了更高的资格限制,但是这些规定,存在三方面不足:一是主要以通知或者意见形式发布,尚无法律或者地方性法规建议规范;二是标准过于模糊,难以操作实施;三是公布范围比较有限,广大选民和候选人关于选举权和被选举权资格条件的认知主要来源于《宪法》和《选举法》“九个不分”的相关条文。如何认识《宪法》和《选举法》中“九个不分”与相关通知中“九个不推荐”的辩证关系,需要理论界和实践部门共同进行深入研究。在选区层次,关于候选人的操作细则往往关系到党派、性别、年龄、民族、工作一线等结构比例指标在选区层面的落实程度。北京市H区换届选举过程中,P大学选区有三个代表名额,依据H街道选举分会的结构比例要求,该选区需要选出2名非中共代表,1名女性代表,35岁以下的代表 1名,少数民族代表 2名,一线工作代表 2名。[20]由于在结构比例上对该选区提出了过多过细的要求,如果这些要求被刚性化,多数选民事实上都没有资格担任候选人。

与非正式制度安排层面强调候选人是先进人物、劳动模范(先进性)和“无知少女”(广泛性)等不同,普通选民选择代表的主要标准是“代言”和“办事”。2016年选后调查结果表明,在参选选民中,首选标准为“敢替老百姓说话”(21.7%)和“能办实事,为老百姓排忧解难”(18.6%);此外,有14.9%的参选选民把“人品好,严于律己”的道德标准当作首选标准。仅仅有7.3%的参选选民把“工作业绩突出,贡献大”当作自己的首选标准;3.5%的参选选民把“年纪轻,有朝气”的代表年轻化标准当作自己的首选标准。笔者进一步比较了历次换届选举中选民选举标准的变化,具体如表 5所示。

|

|

表 5 北京市选民选举代表的首选标准① |

由表 5可见,自2003年以后,北京选民选举代表的主要标准是“敢替老百姓说话”“能办实事,为老百姓排忧解难”;而选择“工作业绩突出、贡献大”的比例逐届下降,其首选标准从1998年的19.6%下降到2003年的14.2%,2006年的11.1%,2011年的7.5%,在2016年已经降为了7.3%。如果将有关部门所强调的“劳动模范”“无知少女”等标准视为描述性代表的主要特征,那么,选民所重视的“敢替老百姓说话”和“能办实事,为老百姓排忧解难”,则说明选民更加强调人大代表的实质性代表角色。强调描述性代表功能的研究者认为,“真正的代表要求立法机构的选举必须使立法机构的构成准确地符合全国选民的构成;唯有如此,立法机构才能真正地算是代表性机构”[21]71;描绘性代表的主张者强调,“重要的不是立法机构做什么,而是立法机构如何构成”;可以通过比例代表制的基本原则,“确保一个代议制议会能够八九不离十地准确反映出全体选民中所存在的各组群体”[21]73。在县级人大代表选举实践中,部分地区的选举组织部门对结构比例的特别强调,对“无知少女”等指标的特别关注,即是这种描述性代表观的反映。

描绘性代表对政治生活当然非常重要,然而,描绘性代表观过于追求立法机构的构成从而达到准确的反映,严重忽视了立法机构的治理行为的重要性[21]77;这些研究者混淆了政治代表和所谓代表性的关系,“如果简单将进行代表等同于具有代表性,最好的议员是在每个可想到的方面都是典型的和平均的人,包括智力、公共精神和经验” [21]93。而实质性代表的核心在于替他人“实质地代行为” [21]141,依据皮特金对实质性代表功能的梳理,“代行为”大致有代替行为、照顾特定利益和依据被代表者指示行事三种类型[21]171,北京选民对“敢替老百姓说话”和“能办实事,为老百姓排忧解难”两个标准的重视,说明选民对基层实质性代表的期望在逐渐上升。

五、关于正式候选人确认程序的认知与参与按照现行《选举法》规定的候选人提名程序,如果所提代表候选人的人数超过选举法规定的最高差额比例,由选举委员会交各该选区的选民小组讨论、协商,根据较多数选民的意见,确定正式代表候选人名单;对正式代表候选人不能形成较为一致意见的,进行预选,根据预选时得票多少的顺序,确定正式代表候选人名单。调查结果表明,在2016年人大代表的直接选举中,只有36.8%的北京选民知道正式代表候选人是怎样产生的,有63.2%的选民不知道正式候选人是怎样产生的。

目前代表直选中候选人的确定程序,实际上是分两个阶段进行的。选民在提名阶段提出的代表候选人,只是初步代表候选人。在多数情况下,由于被提名推荐的初步代表候选人数多余应选代表名额的三分之一至一倍,因此,提名推荐初步代表候选人只是完成了直接选举的第一步。第二阶段,所有选民提名推荐的初步代表候选人经过选举组织机构汇总后,再拿到由该选区的选举小组会议上讨论、协商,以最终确定正式代表候选人的名单。以2016年北京市区县人大代表直接选举为例,第一阶段,全市各选区共提名代表候选人初步人选9 024人,是应选代表名额4 373人的2.1倍。第二阶段,经过讨论协商,确定正式候选人为6 623人,是应选代表的1.5倍。其中选民10人以上提名的有5 796人;政党和人民团体推荐提名的有827人。

但是,现行《选举法》并没有对讨论和协商的具体程序进行规定。很多选区按照“三上三下”的程序组织讨论和协商工作。初步候选人提出后,即是“一上”;选区办公室会将各选民小组推荐的初步候选人的基本信息汇总,通过各个选举分区发放到各个选民小组,要求各个分选区和选民小组进一步“酝酿”正式候选人。比如,P选区选举办公室即向各个选民小组发出如下通知:“酝酿第二轮候选人:第一、建议按照应选代表名额酝酿推荐候选人(3人),最多不超过应选代表名额的三分之一(4人);第二,请结合代表结构要求,充分发扬民主;代表结构要求为:少数民族2人,非中共2人,35岁以下1人,女性1人,一线2人。第三,请将纸质版(需加盖公章)和电子版一起报送选举办。”在上述通知中,选区办公室强调了选举委员会对代表结构的要求,建议各分选区在酝酿正式候选人时,在党派、民族、年龄、性别和工作岗位等方面尽量满足代表结构的要求。各个分选区和选民小组的具体“酝酿”方式有些差异,但是基本原则却大体一致:其一是尽量从本分选区推选的候选人中,挑选出满足以上条件的候选人,再提请各个选民小组进行表决;其二,适当考虑初步候选人名单中,获得推荐票较多的候选人。根据第二轮推荐结果,选区工作组会通知各个分选区的负责人和选民小组代表召开协商会议,讨论决定本选区的正式候选人。在协商会议上,选区的主要领导,以及单位组织部门和统战部门的主要负责人都会参加并进行重点发言,选民小组的代表也会表达意见。[22]

在整个正式候选人确认阶段,普通选民可能会在所谓“二上”程序,即对初步候选人进行再次遴选时候发挥一定作用。在2016年北京的区级人代表换届选举中,在确定正式代表候选人过程中,组织部门到候选人所在基层单位或者社区进行资格考察和审查,部分选民会应邀参加座谈会表达对候选人的意见。在实际操作层面,确定正式代表候选人的工作与普通登记选民,即与张榜公布的各个选民小组绝大多数成员无关。

由此可以推断,选民对提名程序的认知差异,主要是对正式候选人产生的第二阶段中各该选区选民小组讨论、协商的程序规定不了解。这就是说,对于经历过一次或数次直接选举的大多数选民而言,最终出现在选票上的正式代表候选人与他们提不提名,或提谁不提谁做代表候选人没有关系。因为即使本人非常了解这个提名过程并亲自参与了提名活动,每个选民提出的初步代表候选人也不一定或不可能最终出现在选票上名单上而成为正式代表候选人。更重要的是,这第二阶段正式候选人的确定过程事实上不是每个选民都能参与的,它不是由原选民小组的选民讨论协商,而是由选举工作组领导下的选民小组联组负责人或负责各个单位和居委会的负责人讨论协商决定的。

由于在选民小组联组会议上讨论协商正式代表候选人的过程对广大选民而言是陌生的,特别是绝大多数选民并没有亲身参与第二个阶段选举工作,对讨论协商的过程并不知情,如何将这一协商过程制度化,取决于四个环节。第一,有讨论、酝酿和协商权利的联组选民代表是怎样组成的?每个选民代表是否经过了本选区选民的认可和授权?他们的意愿是否能代表全体选民的意愿?第二,选民联组会议是遵循怎样的协商原则和标准开展工作的?是按组织上下达的代表结构分配比例协商挑选正式代表候选人?是从本选区选民结构的某种特点(如工厂区、大专院校区等)确定正式代表候选人?还是完全参照初步代表候选人被提名推荐时的所得票数,采用谁得票多谁当选的选举标准确定正式候选人?第三,选民联组会议是遵循怎样的协商程序开展工作的?协商的程序和过程是不是也应该同协商结果一样公示出来?换句话说,由选民提名的初步代表候选人落选或被确定为正式候选人的过程是否也应该让本小区全体选民知晓?这些恰恰是《选举法》没有明确规定的。第四,讨论协商后出现的争议如何解决呢?现行《选举法》规定:“对正式代表候选人不能形成较为一致的意见时,进行预选,根据预选时得票多少的顺序,确定正式代表候选人名单。”

依据对各地选举实践的观察,在确定正式候选人阶段,启动预选程序的案例非常少,其主要原因可能在于组织预选的时间成本和经费成本非常高。北京市门头沟区三家店选区1998年11月曾经以预选的方式确定选区的正式候选人,设置投票站5个,流动票箱21个,安排工作人员66名,发放预选票3 629张[10]358—359,预选程序所动员的人力成本和经济成本远远超过协商酝酿程序。然而,从选民调查数据来看,对预选方式的支持度要明显超过对讨论协商办法的支持度。在2016调查中问及:“在提名阶段,被选民提名为初步候选人的人数会很多,您认为正式候选人应该怎样产生”?调查结果表明,有44.3%的北京选民认为应该“由选民投票预选,按预选得票多少确定正式候选人”;有27.1%的北京选民认为应“由选区办公室组织选民代表讨论协商,确定正式候选人”;有28.5%的北京选民表示“说不清”。支持用预选方式确定正式代表候选人的选民总体比例,比赞成讨论协商方法的选民比例高17个百分点,这是北京选民对如何确定正式代表候选人的一个基本态度倾向。

如果以是否愿意当代表候选人进行区分,无论是明确表示愿意的选民,还是明确表示不愿意的选民,其赞成预选的比例都明显高于赞成协商方式确定正式候选人的比例,如表 6所示。在表示自己愿意当候选人的选民群体中,同意预选的比同意协商的选民比例高24.0%,在表示自己不愿意参选的选民群体中,同意预选的比同意协商的选民比例高13.4%(X2=50.35;P=0)。支持用预选方式确定正式代表候选人的选民开始意识到,由选民小组联组负责人讨论协商确定正式代表候选人人选,是一种自上而下的安排,而通过全体选民自下而上地预选确定正式代表候选人的办法,比少数人参与讨论协商的办法更公平。

|

|

表 6 担任候选人意愿对预选支持度的影响 |

六、总结与讨论

第一,在行为层面,选民在提名阶段的参与率比较低,近二十年来参与积极性显著下降,不同地区乃至在同一地区的不同选区之间,选民对提名程序的参与存在较大的差异。第二,从对被选举权的认知来看,选民的态度和部分实际部门的认知存在显著差异。中国《宪法》和《选举法》没有对选举权和被选举权的条件进行区分,在理论上,只要取得选举权即具备了被选举权,但是在操作规程和具体细则中,除了强调政治素质,部分地区的选举领导小组和基层工作部门特别强调代表的先锋模范作用,并且将党派、年龄、性别、民族、一线等结构比例指标刚性化,在事实上对被选举权的行使设置了非常高的要求,然而,选民更多强调代表的代言和办事功能,对年龄、劳动模范等条件不是太重视,换言之,在代表功能方面,选举组织者比较强调代表承担描述性代表的功能,而选民更多强调代表的实质性代表功能。第三,从正式候选人确定程序和提名争议的解决机制来看,基层有关部门主要采取非程序化的酝酿协商方式来确定正式候选人,而普通选民更希望通过预选等程序化机制来表达诉求。近二十年来选民参与提名积极性的下降,以及选民与部分基层选务人员在被选举权行使、正式候选人确认程序等环节存在认知差异,其主要原因在于选民关于选举的信息来源发生了变化,权利意识和规则意识显著上升,而基层选举中的提名流程没有同步改进,部分地区的选举组织者和选务工作人员对选举的认知和提名程序意识发展相对滞后,民主法治意识相对薄弱。

为了优化提名程序,促进选民对提名过程的参与,提升选举在整合社会诉求、吸纳公众意见方面的应有功能,笔者认为,有如下问题需要学术界和实际部门一起深入探讨:(1)是否需要明确规定被选举权比选举权的资格条件更高;(2)如何完善选民联名推荐候选人的制度安排,是否允许地方细则根据选民参与的情况,可以对联名人数的提出更高要求,从而提高提名程序的运作效率;(3)在候选人的条件和素质方面,建议较少强调劳动模范、年龄等方面的要求,更多强调履职能力和履职意愿方面的标准,结构比例要求可以作为参考,不能将结构比例要求刚性化,不能用结构比例要求来限制选民行使被选举权;(4)如何改进正式候选人确定程序,明确预选启动的具体条件及操作流程,从而提高提名操作的制度化水平。

注释:

① 资料来源于北京市区县人大代表选举追踪调查,1998—2016年。

② 资料来源于北京市资料依据袁达毅《县级人大代表选举研究》第五章相关数据整理;成都市数据依据成都市人大常委会选举工作办公室《2011—2012年成都市县乡人大换届选举工作资料汇编》相关数据整理。

③ 数据来源于相关高校官网新闻报道。

| [1] |

何俊志. 选举政治学[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2009, 164-167.

|

| [2] |

王业立. 比较选举制度[M]. 台北: 五南图书出版社公司, 2011, 126-133.

|

| [3] |

NORRIS P, JONI L. Political recruitment:Gender, race and class in the British Parliament[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, 96-106.

|

| [4] |

HOPKIN J. Bringing the members back in? Democratizing candidate selection in Britain and Spain[J]. Party Politics, 2001, 7(3): 343-361. DOI:10.1177/1354068801007003005 |

| [5] |

BILLE L. Democratizing a democratic procedure:Myth or reality? Candidate selection in Western European parties, 1960-1990[J]. Party Politics, 2001, 7(3): 363-380. DOI:10.1177/1354068801007003006 |

| [6] |

HAZAN R Y, Gideon R. The influence of candidate selection methods on legislatures and legislators:Theoretical propositions, methodological suggestions and empirical evidence[J]. The Journal of Legislative Studies, 2006, 12(3-4): 366-385. DOI:10.1080/13572330600875647 |

| [7] |

KROOK M L. Quotas for women in politics:Gender and candidate selection reform worldwide[M]. Oxford: Oxford University Press, 2010, 207-210.

|

| [8] |

景跃进. 海选是怎样产生的[J]. 开放时代, 1999(3): 14-22. |

| [9] |

周红云. 使农村民主运转起来——湖北广水"两票制"案例分析[J]. 马克思主义与现实, 2003(4): 94-103. |

| [10] |

史卫民, 雷競璇. 直接选举:制度与过程——县(区)级人大代表选举实证研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1999, 358-359.

|

| [11] |

袁达毅. 县级人大代表选举研究[M]. 北京: 中国社会出版社, 2003, 180-182.

|

| [12] |

谢蒲定. 人大代表选举笔谈:直接选举人大代表提名确定候选人的几个问题[J]. 人大研究, 2003(11): 18-23. DOI:10.3969/j.issn.1009-0932.2003.11.006 |

| [13] |

雷弢. 双轨制提名下的代表当选率研究——以北京市人大代表选举为例[J]. 甘肃行政学院学报, 2011(4): 96-106. |

| [14] |

王雄. 执政党提名人大代表候选人制度及其影响[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2017, 16(2): 44-50. |

| [15] |

李凡. 中国选举制度改革[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2005, 136-160.

|

| [16] |

北京市区乡镇人大代表初步候选人依法产生[EB/OL]. (2016-11-10). http://www.gov.cn/xinwen/2016-11/03/content_5127967.htm.

|

| [17] |

本市区乡镇人大换届正式代表候选人依法确定[EB/OL]. (2016-11-10). http://www.bjrd.gov.cn/xwzx_1/xwkx/bjrd/201611/t20161110_167657.html.

|

| [18] |

关于做好区、乡镇两级人民代表大会换届选举工作的意见[N]. F区人大常委会党组, 2016-08-05(JF发[2016] 9号).

|

| [19] |

孙龙. 关于县级人大代表直选中选区划分制度的考察与分析[J]. 新视野, 2017(5): 108-115. |

| [20] |

浦兴祖. 重新认识"被选举权"[J]. 探索与争鸣, 2016(3): 51. |

| [21] |

汉娜. 皮特金. 代表的概念[M]. 唐海华, 译. 长春: 吉林出版集团, 2014: 71-171.

|

| [22] |

孙龙. 公民参与——北京城市居民态度与行为实证研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2011, 37-41.

|