近几年中国城镇化快速推进,大量农村劳动力向城市转移,2014年外出务工农民工总数已达到16 821万人。[1]随着农民工人数的增加,在过去30多年中农民工的名义工资以年均近10%的速度增长。[2]农民工工资的增长不仅可以提高其市民化意愿,加快城镇化进程,而且可以刺激国内消费,促进国民经济增长。因而,研究农民工的工资决定因素对于深入了解农民工劳动力市场和切实保障农民工权益具有重要意义。关于农民工工资的探讨一直是备受关注的话题,农民工工资的影响因素大致可以分为三个层面:个体因素、劳动力市场因素、就业政策因素,现有研究对农民工工资影响因素的选取因研究重点而异。①

上述研究在构建工资方程中仍有相当一部分未被解释的因素,并且其中暗含着“农民工市场的信息获取具有确定性”以及市场出清的假设。然而在现实市场中这一假定过于严格,在现实市场上人们总会发现工作能力相当的个体存在工资差异(即工资离散),事实上农民工为了获取更多信息在工作搜寻过程中往往需要付出较高成本,同时劳资双方为了利润最大化或成本最小化而相互讨价还价。Hofler和Polachek将劳资各方的“工资期望”与“完美市场下的工资期望”的差异定义为“工资忽视”,以此表示双方信息的掌握程度,并利用随机前沿生产函数的分析方法证明市场存在信息缺失问题,结果表明城市劳动力的信息掌握程度更高,信息在工资决定过程中十分重要,政策导向应专注于缩小实际工资与潜在工资的差距。[3]正是由于劳资双方掌握的信息不充分,劳资双方以工资议价的方式确定工资。

从现实来看,判断劳动力市场中个人和企业议价能力的强弱对于政策的制定是十分必要的。[4]231-242由于新闻媒体中常常提及农民工权益难以保障、工资拖欠常有发生,因此,在人们印象中,农民工是弱势群体,在工资议价中处于劣势。然而,随着刘易斯拐点的到来,“民工荒”“用工荒”现象频频出现,学术界普遍认为中国“农民工红利”正走向终结[5-6],加之农民工就业机会的增加以及劳资市场信息透明度的提高,农民工的议价能力也许并没有想象的那么差。目前已有研究测度了劳动力市场中主体的议价能力,早期Solomon和Bong构造“双边前沿估计”(two-tiered frontier estimation)来测度劳动力市场中雇员和雇主在工资决定过程中的相互作用,用来表示双方的信息掌握程度。[7]Kumbhakar和Parmeter进一步构造信息对劳资双方议价影响的理论框架,并借鉴Solomon的方法测度具有异质性的劳动力市场中的劳资双方的议价能力,结果表明企业的议价能力强于个人。[8]1-14

以上研究分析了信息不完备下的工资议价问题,但还未见针对农民工议价能力进行实证测度的相关研究,而农民工劳动力市场中供给方流动性大、更难衡量个体的工作能力,与城镇劳动力市场相比,企业掌握的信息更不完备,因而中国相关问题的研究更具迫切性。为此,文章借鉴以上研究方法测度目前农民工与企业间议价能力的强弱,在此基础上深入讨论不同特征农民工群体和企业群体的议价能力、农民工在就业过程中是否受到性别歧视、各行业劳资群体的议价势力以及市民化意愿是否会对其议价能力产生影响。与国内相关研究比较,文章的创新性尝试在于首次引入2TSFA方法对个体农民工议价能力和企业议价能力进行测度。同时,利用2013年和2014年两期中国农民工调研数据进行微观层面的劳动力个体分析,有效避免宏观统计数据存在的统计遗漏。[9]另外,首次将劳动经济学中工资离散(Wage dispersion)的概念引入中国农民工议价的分析过程,在充分考虑农民工个体异质性的前提下构建概念框架,将不同行业纳入研究中以增强对农民工和企业议价能力的解释力。

二、理论框架本部分将劳资议价引入到农民工工资决定的分析框架中,并利用构建的工资决定方程测度双方的议价能力。按照古典工作闲暇模型:在市场出清、信息完全的情况下,具有相同条件的人将获得同质性的工资,这为分析市场均衡工资的决定机制提供了很好的解释;而在真实劳动力市场中,即使处于岗位稀缺程度相同的市场中,特征类似的个人也可能存在工资差异。就工作搜寻过程②来看,劳资双方都要付出时间成本来获取更多信息以尽量满足个人的最大化条件。而在强假设下用白噪声来解释这种“偏离态”显然是不具有普适性的,更应该从劳资议价的角度来放松假设。再从现实来看,在市场机制不完善的系统(如农民工劳动力市场)中,往往存在严重的议价不确定性。据此内生化分析工资离散现象可能为工资离散现象提供一种更好的解释。

依照上述逻辑,在不确定性的工作搜寻市场中,个人最终议价的发生一定以期望的最低工资率(WTA)作为企业的评判标准。与此相同,企业针对特定员工也一定存在一个最高工资率(WTP)。[10]在议价过程中,劳资双方将围绕二者的工资率区间进行谈判,目标在于获取更多的议价剩余,而议价剩余产生于一方期望与完全信息市场下的期望工资率之差。议价过程将终止于某一方默许对方提出的期望工资率,而这一工资率则是双方议价净剩余对完美市场下工资率作用的结果。围绕上述理论分析,首先在确定性条件下分析工资决定模型,分析劳资双方对期望工资的衡量方式;随后进一步放松模型假设,将不确定性下的劳资议价行为框架纳入工资决定模型中,并构建议价能力可测度的模型。

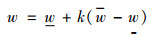

首先假设在一个完全信息的劳动力市场中,劳动力按照以质论价的原则进行匹配,那么企业总会支付与劳动者工作能力(即生产效率)相等的工资率,工资决定方程可表示为

|

(1) |

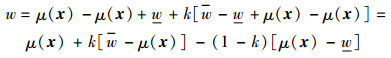

然而,在信息不确定的劳动力市场中,劳动力的工作能力不能被合理预期,因而促使双方进行工资议价。假设在工资议价过程中农民工和企业分别以工资最大化、雇佣成本最小化为目标进行议价,那么对于农民工个体来说,总可以在劳动力市场上找到一个与之匹配的企业。双方的议价过程可表述为工资与议价能力的方程[11]:

|

(2) |

其中:w为在某一时间点,农民工与匹配企业议价后获得的最终工资率;w为农民工能够接受的最低工资率;w为企业能够支付的最高工资率。在农民工工作搜寻过程中,最后一次议价达成暗示w≥w,而二者的预期值差异形成剩余空间。k(0≤k≤1)表示农民工获取工资率剩余的能力,当k=0时表示工资率的剩余全部由企业攫取,农民工以个体能接受的最低工资进入企业。

由于以上模型中,一方面由于预期工资无法测定,无法运用统计方法计算;另一方面,方程中没有体现企业的剩余获取能力,需要进一步构造决定方程。结合确定性下的工资决定模型式(1):首先,假定农民工个体特征向量x已知,议价双方都知道农民工个体的工作能力的条件分布μ(x)=E(θ|x);其次,假定特征向量x能被企业观察到,并能够依据个人生产能力判断是否进行雇佣。利用以上假设对前一方程进行双方议价剩余的分解[8]1-14,可以得到

|

(3) |

式(3)中,最终工资率可被分解为三部分③:μ(x)为农民工个体的工作能力;k[w-μ(x)]为农民工通过工资议价获得的工资剩余;(1-k)[μ(x)-w]为企业通过工资议价压低的工资率。其中:w-μ(x)为企业期望得到的议价剩余,相应μ(x)-w为农民工期望得到的议价剩余,而k、1-k分别为企业和农民工获取对方议价剩余的能力。因此,实际达成的议价工资与工作能力发生的背离可以解释为:员工与企业都期望通过谈判从对方获取更多的议价剩余,这会导致生产率与工资发生偏离,议价净剩余为k[w-μ(x)]-(1-k)[μ(x)-w]。

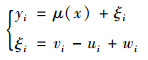

三、实证模型 (一) 工资议价模型的计量转换为进一步测度劳资各方的议价剩余,需要进行计量经济模型转化以便结合现实数据进行农民工议价能力的实证测度。通过上文分析,最终工资确定除受可观察个体特征决定的工作能力影响外,还受到农民工议价正效应以及企业议价负效应的影响,构造模型如下:

|

(4) |

其中:ui=(1-k)[μ(x)-w]≥0;wi=k[w-μ(x)]≥0。

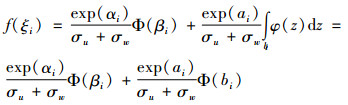

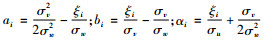

vi为常规随机扰动项。因此,模型可估计出农民工个体与匹配企业双方获取的剩余量,另外通过计算wi-ui便可得到工作能力不确定性对工资率影响的净效应。利用2Tier-SFA方法对议价理论模型进行计量模型转化:对于式(4),进行如下假设:

(1) vi~i.i.d.N(0, σv2);

(2) ui~i.i.d.Exp(σu, σu2);

(3) wi~i.i.d.Exp(σw, σw2);

(4) 以上三部分以及个体特征向量x相互独立。④界定总误差项ξi组成部分的分布情况后,根据误差项构成部分分布的假设,可以推导出总误差项(ξi)的概率密度函数为

|

(5) |

其中:

对于n个观测值组成的样本,可以得到其对数似然函数:

|

(6) |

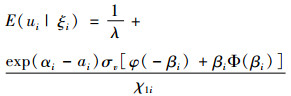

由于分布函数已知,根据分布特征可以得到ui、wi的条件期望值:

|

(7) |

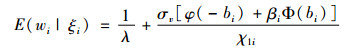

|

(8) |

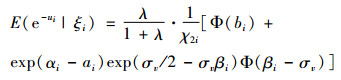

由于因变量以对数形式表达,ui、wi的条件期望值只能表现出农民工和企业议价能力的变化速度。为得到双方议价能力获取情况,需要对ui、wi进行对数转化:

|

(9) |

|

(10) |

文章的数据来自2013-2014年本课题组“城镇外来务工人员就业和食品需求调研”,调研省市涉及浙江省、山东省、广东省、北京市、四川省、河南省,六省市总计6 565个样本,文章涉及样本的录入项目包括“月收入”“性别”“年龄” “受教育程度” “就业区域” “就业岗位” “就业渠道”等指标。

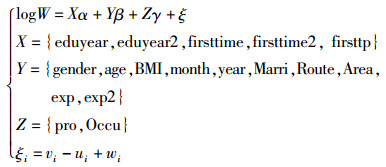

(二) 指标选取在衡量工作能力的指标选取上:一方面,文章主要参考传统工资决定方程中纳入的自变量,劳动经济学以及人口学中工资研究的主要观点,纳入教育、年龄、工作经验等,也加入地区控制变量,并将行业特征因素作为控制变量引入工资决定方程;另一方面,为了更好地考量农民工在劳动力市场就业的异质性成分,对工作能力衡量的方程中引入其他个体特征。首先,由于调研样本数据所报工资并非为议价时间点确定的工资水平,为了控制最后一次议价至今职位变动的影响,将农民工的工作经历拆分为“进城务工至最后一次工资议价的时间”,以及“最后一次议价至今的时间”。其次,考虑到农民工群体教育程度存在明显分化,对受教育年份引入平方项处理并检验其显著性。最后,由于工资率在调研中采取月薪为计算单位,在模型中纳入“月工作天数”来进一步解释真实工资率,提升模型的解释力,更准确地分解劳资双方的议价净效应。

|

(11) |

注:正体变量表示虚拟变量矩阵。

模型中主要包括:①Mincer教育回报基本项α:受教育年份及其平方项(eduyear、eduyear2),最后一次入职前非农务工经历及其平方项(firsttime、firsttime2),首次务工所在区域(firsttp);②考察个体工作能力的变量β:性别(gender)、年龄(age)、身体健康指数(BMI)、月工作时间(month)、调研年份(year)、婚姻情况(Marri)、工作寻找方式(Route)、现在工作所在区域(Area)、最后一次入职至今的工作经历及其平方项(exp、exp 2);③特定劳动力市场匹配特征γ:所在省份(pro)、工作岗位(Occu);④引入农民工与雇主间对议价剩余的获取能力wi、ui。

(三) 样本分布情况描述在调研样本中,女性农民工占比为38.37%,低于男性外出务工数量。在样本总体中,制造业的男女比例较接近,而建筑业绝大多数为男性劳动力,女性仅占行业的8.38%。在交通运输、仓储和邮政行业以及住宿餐饮业中,女性覆盖比例更高,分别占58.31%、58.42%。就地区来看,在6省市调研数据中,浙江省的农民工占样本总数的21.61%,而河南省仅占7.74%。从各行业的省份分布情况来看,广东省农民工样本中在制造业从业占比达到59.57%,而北京市仅占13.46%;而建筑业中,从业比例最高的为山东省,广东省最低仅占7.35%。在服务类行业(包括批发零售业、住宿餐饮业、居民服务和其他服务)中,北京市的农民工行业占比高达66.01%,随后依次为四川省、河南省、浙江省、广东省、山东省,占比分别为49.97%、48.45%、35.08%、33.02%、22.17%。具体如表 1所示。

|

|

表 1 调查样本的个体分布情况 |

另外,受教育程度主要为初中、高中和中专学历,初中学历占比42.9%,而最低为文盲占比2.24%。样本中在其他省市工作的农民工占49.6%,在本乡镇从事非农的群体占9.87%。有留在城市打算的女性比男性多5.91%,而没有留在城市打算的男性比女性多5.25%。调研样本中留在本乡镇进行非农工作的女性占女性总数的11.21%,比男性高5.42%。调研群体中,受教育程度越低,其群体在其他省市务工比重越高,文盲的务工比重达到56.76%。本科及以上群体中45.42%在本省其他县市工作。

(四) 变量描述文章涉及的主要变量的基本统计描述,如表 2所示,从中可见,调研群体的基本平均年龄约为35岁,为获得受教育情况,将学历转换为受教育年份,平均为9.95年。为描述议价前后的工作经历,分别通过调研时间与最后议价时间做差,并对最后议价时间与第一次工作时间做差,获得议价时点的工作经历以及上岗工作时间:在议价时的平均工作经历为6.77年,中位数为4年。就业岗位用虚拟变量1~5分别代表“制造业” “建筑业” “交通运输” “仓储和邮政” “批发零售业” “住宿餐饮业” “居民服务和其他服务”。就业渠道用虚拟变量1~6分别代表“熟人介绍” “个人寻找” “政府组织” “其他”。第一次就业区域用虚拟变量1~3分别代表“本县其他乡镇”“本省其他县市” “其他省市”;议价时就业区域用虚拟变量1~4分别代表“本乡镇非农” “本县其他乡镇” “本省其他县市” “其他省市”。身体健康指标BMI通过Weight/(height/100)^2获得,以粗略代表调研个体的身体健康程度。

|

|

表 2 模型中涉及变量的统计特征 |

五、实证结果分析 (一) 农民工工资决定的因素分析

利用上文构建的农民工与企业议价能力的分解方程,本部分先对比不同回归方法的估计结果,再依据“由一般到简单”的变量筛选原则剔除不显著的变量,并观察其他变量显著性和系数的变化[12],以期进行合理的模型筛选。模型1~3的估计方法分别为最小二乘估计、经典随机前沿估计以及2Tier-SFA估计⑤,通过对比发现三者的因变量回归系数以及显著性都极为接近,而2Tier-SFA的最大似然值要优于SFA,如表 3所示。同时,分解出的双边议价也在1%水平上拒绝0假设,验证中国农民工劳动时市场确实存在议价过程的不确定性。为进一步检验混合数据是否受时间因素显著影响,对自变量矩阵中引入调研时间的虚拟变量(year),从而检验两期数据的结构性特征。通过对比模型1、模型2和模型3发现,年份变量在95%置信区间显著。因此,工资率的变动具有时间效应,引入year变量可在一定程度上解释该效应。

|

|

表 3 议价能力测度模型回归结果 |

模型4剔除了“受教育时间”项,模型5进一步剔除“BMI指数”,与模型3对比均没有发现其他自变量显著性发生较大改变,模型的似然值也没有发生较大改变,稳健性较好。因此,以下论述采用模型5的估计结果进行分析。

在进行总体残差分解前,需要对自变量的统计学性质以及经济学性质进行检验。模型6结果表明,受教育年份对工资率有显著正向作用;而农民工年龄对工资率影响呈现倒u型,年龄的增长拐点出现在32岁⑥,这一结果与龚斌磊等、钱文荣等的研究结论一致[13-14]。从就业渠道看,熟人介绍的工资平均水平高于个人寻找,而由于“政府组织”的就业方式的样本数量较低,对工资率提升的平均边际显著性较弱,在此不予分析。从行业来看,工资回报由高到低依次为“建筑业” “批发零售业” “交通运输、仓储和邮政” “制造业” “住宿餐饮业” “居民服务和其他服务”。从性别来看,男性工资要高于女性。按照省份对工资率影响由高到低划分,分别为北京市、浙江省、山东省、广东省、四川省、河南省。在控制入职工资增长因素方面,月工作时间和入职工作时间都对提高工资率由正向影响。对于其他控制变量,第一次外出打工地点和最后一次议价时外出打工地点都呈现出离家乡范围越远,工资率越高的特点。综上,自变量较好地反映了工资决定的现实情况。

(二) 议价能力对工资的影响分解构建2Tier-SFA的主要目的在于从总体误差项中获取企业剩余获取、农民工剩余获取的估计值,首先分析单边误差项变动对对数工资率变动(σu2+σw2+σv2)的解释程度。[4]231-242[15]残差平方和为15.17%,农民工和企业的剩余获取对其的解释能力为87.69%。去除随机误差项影响后,农民工议价影响占63.48%,企业议价影响占36.52%,如表 4所示。由于方差变动的影响对象为工资率的对数形式,不能通过直接比较得到双方获得的工资率剩余,需要进一步进行转换。

|

|

表 4 议价能力贡献度的分解结果 |

(三) 劳资双方的议价剩余分解

根据测度式(9)和式(10)计算每个样本对应农民工与企业获取的议价剩余获取后,得到劳资双方议价能力的总体特征,如表 5所示。由于计算结果为单位工资率下双方获取剩余的百分比,因而指标具有无量纲特征,允许不同个体间进行比较。表 5是对样本整体议价结果的描述,农民工的议价能力为22.34%,高出企业议价能力4.34%,但企业的整体议价能力的离散程度要小于农民工。从分位点看,样本中有1/4农民工工资被压低8.34%以上,而另外1/4的农民工群体通过议价提高了至少15.94%的工资率。

|

|

表 5 劳资双方议价能力的总体特征⑦ |

2014年农民工劳动力市场的工资率净剩余要高于2013年0.32%,如表 6所示,从总体上表明农民工的工资获取权益进一步得到提升。另外,从年度工资率净剩余角度看,工资处于被压制的1/4样本群体的工资剩余提升0.65%,而在中位数点上,工资剩余降低了0.2%,议价能力较高的1/4群体则降低了1.07%。显然,仅从工资分配的角度看劳资市场的发展趋于公平,2014年议价净剩余较低的农民工群体工资得到提升,由议价能力不均等造成的剩余损失差距逐渐缩小。

|

|

表 6 农民工议价净剩余的年份特征 |

从分解结果来看,农民工议价能力的提升符合理论预期。随着农民工权益问题的逐步解决,以及农民工人口红利释放殆尽,农民工群体的市场弱势地位得到改善。首先,中国劳动力市场的供需结构呈现新格局,从劳动力供给层面看,自2010年以来中国农民工的增速呈现逐年下降的趋势,而农民工结构呈现老龄化,伴随生活物质成本的提升以及乡村居住环境的改善,农村人口劳动力转移的机会成本愈发增加;从企业需求层面看,随着国内经济增长速度放缓,产品需求疲软,加工业、制造业产能过剩。企业既要保证产品竞争力,也要兼顾生产要素的购买能力。因此,农民工提升工资的诉求增强,而企业迫于生存难以提升单位劳动力购买支出。其次,从农民工群体的行为模式上看,中国农民工群体是具有中国特色的劳动力群体,与国外的工会式集体协商不同,也不同于日本的春季工资斗争,用工荒现象往往发生于春节返乡后。这种特殊的农民工内部社会化关系网络,造成劳动力供给具有一定的群体性议价势力,农民工选择“用脚投票”的方式反应工资诉求。最后,从制度层面看,2004年以来《最低工资规定》的全面实施从结果上看推动了企业平均工资的增加[16],从微观层面推动了农民工议价能力的提升,2008年以后劳动力市场出现较大的制度改变,《中华人民共和国劳动合同法》的提出,改变了劳动力市场的供求格局,对知识型劳动力和体力型劳动力产生了不同的激励效果,低端劳动力市场的生产效率和企业收益都有负面作用[17],伴随着议价层面上企业剩余获取能力的降低。

(四) 劳资双方的条件议价剩余分析模型的构建是以异质性为前提,本部分主要分析条件约束下劳资双方议价能力的变化。首先,性别工资差异一直是劳动经济学研究和人口学研究的重要话题,现有研究尝试从不同维度探索产生性别工资差异的原因⑧,工资差异产生原因的分析涉及企业与劳动力在劳资市场上的相互作用,究竟是由于企业方面的性别歧视,还是员工对于工资、岗位偏好的差异产生的结果?其次,很多文献表明⑨,行业工资差异是工资差异的重要组成部分,那么在微观视角下,“行业的工资差异”与“行业引起的劳动力议价能力差异”是两个不同概念,因而需要研究工资差异是行业获得层面的差异,还是在行业内部产生的差异。最后,文章认为工资差异的产生不仅来自于劳动力市场中供需双方的工作匹配特征层面,也来自过去较少观测的其他劳动力层面的异质性因素。综上,本部分针对性别、从事行业、是否定居作为分组特征,进而尝试从议价能力角度解释特定群体的工资差异。

男性的平均议价能力高于女性0.19%,然而从净剩余分布的分位点看,超过一半的男性劳动力的议价能力要强于女性,个体的议价能力也强于女性,而在其他情况中,女性劳动力的议价能力更强,如表 7所示。从总体上看,男性个人的议价能力和企业的议价能力都强于女性,企业对男生员工的议价能力更强,不存在绝对的女性就业性别歧视问题。此外,男性议价能力较低的群体往往比同群体的女性损失更多净剩余,但与男性群体相比,企业从议价能力较低的女性群体中获得更多剩余。因而从议价能力的角度看,性别工资差异更可能是男性与女性劳动力因工作性质偏好差异而产生的自选择结果,比如女性劳动力倾向于风险性较低的行业,工作选择也是女性权衡取舍对家庭投入时间、精力的结果。

|

|

表 7 按照性别划分的农民工议价能力 |

从农民工所在行业来看,农民工的议价剩余获取在建筑业、制造业较低,而农民工在交通运输、仓储和邮政、住宿餐饮业、居民服务和其他服务行业具有一定的议价优势,如表 8所示。批发零售业的农民工议价能力介于以上两群体间。另外,批发零售业的企业议价剩余比例最高,因此在净剩余上反而低于建筑业和制造业的净剩余。通过各行业分布可以看出,虽然制造业、建筑业以及批发零售业的净剩余较低,但与其他行业相比,处于议价剩余25百分位的群体的议价能力更高,而50百分位群体的净剩余相当。因此,议价净剩余较高的行业,其分布特征上议价剩余较高的群体净剩余比议价净剩余较低行业的净剩余更高,而剩余较低的群体反而低于议价净剩余较低的行业,离散程度较高。一方面,服务业内部的异质性较高,就业弹性高于其他产业,农民工内部和企业内部必然会产生较大的剩余差异;另一方面,服务业劳动力的流动性壁垒较低,因而与建筑业、制造业相比具有较高的信息搜寻能力和工资获取权。

|

|

表 8 按照从事行业划分的农民工议价能力 |

为进一步研究劳动力转移动因对议价能力的影响,验证诉求意愿在剩余分配中是否具有调节作用,本部分引入问卷中问题“是否考虑定居?”作为特征分组项。考虑定居的群体由于受到户籍、住房、医疗等社会资源限制,往往要付出更多的资本积累来获取,因此在工作搜寻过程中对于获得更高工资有更强烈的诉求,在议价时试图获取更多的企业议价剩余,个人议价能力比没有定居诉求群体高0.37%,如表 9所示。农业部门的人口流动往往伴随着较高的转移成本,农民工市民化的过程需要长期的政策引导,这不仅有利于促进城镇化的发展,而且可以从劳资关系上抑制工资的超常波动。

|

|

表 9 按照定居计划划分的农民工议价能力 |

六、结论

文章通过建立中国外来务工人员劳动力市场中劳资双方议价能力测度模型,运用2013-2014年“城镇外来务工人员就业和食品需求调研”数据进行实证分析,并估计劳资双方的议价能力,得到如下结论:

第一,从代表工作能力的控制变量来看,文章与前人研究的结论较为一致。受教育年份对工资率有显著正向作用,月工作时间和入职工作时间都对提高工资率有正向影响。农民工年龄对工资率影响呈现倒u型。另外,男性工资要高于女性。

第二,总体来看,农民工的议价能力高于企业,因此农民工在议价环节获得更多的议价剩余。从农民工获取工资净剩余的分布来看,对于议价能力较差的农民工群体,净剩余被压低的现象仍然存在。同时通过两年数据对比发现,农民工工资的议价净剩余得到了进一步提高。

第三,与男性农民工相比,女性农民工的议价能力并没有被企业压低,即从总体上看,劳资市场中不存在绝对的性别歧视问题。

第四,从农民工从事的行业来看,制造业、建筑业以及批发零售业总体上农民工议价能力较低,零售批发行业的企业议价能力最高,交通运输、仓储和邮政、住宿餐饮业、居民服务和其他服务行业的农民工虽然议价净剩余较高,但个体的议价差异性较大,行业的劳动力市场议价稳定性较差。

第五,从农民工的定居意愿来看,有明确定居打算的农民工具有更高的议价能力,城乡户籍分离仍具有较强的“玻璃天花板”效应,市民化社会资源的获取往往需要较高的资本积累,因此,在工作搜寻过程中表现出较强的增收诉求。

目前针对农民工就业群体的劳动力市场改革取得了良好成效,市场机制能兼顾性别平等、劳资议价公正的原则。由于劳资议价行为是劳动力市场不确定性造成的,应继续提高市场的就业信息透明度,增强市场的信息管理机制,从而保障信息传递的权威性和时效性,降低劳资双方的搜寻成本,提升劳动力配置效率。针对农民工就业前期执行合理的职业生涯规划,明确就业路线和未来发展方向,提升工作搜寻的准确性并增强工资议价时目标的明确程度。另外,对于就业弱势的农民工群体给予信息支持和技能支持,提升职业能力和议价能力。

当然,议价能力仅是农民工工资决定的一部分,也应当从提升农民工劳动生产率的角度达到增收的效果。一方面,提升农民工的人力资本投资精准度,在义务教育后对农民工的人力资本投资应分层次实施培养,提升劳动力的岗位专业化程度。另一方面,以“同工同酬”为导向针对不同特征的农民工群体给予职业引导,优化劳动力配置的结构合理性。然而,针对弱势群体的甄别已经超出研究范围,文章不继续展开分析。

注释:

① 农民工工资的影响因素的研究方面:姚俊(2010)分析流动就业类型对工资的影响,研究表明流动性较强的个体能获得更高的工资;刘士杰(2011)研究人力资本对工资的影响,结果表明人力资本对提高工资有积极作用;在社会资本研究方面,王春超,周先波(2013),叶静怡等(2012)研究发现社交网络的完善能够提高工资水平;张琼(2013)研究性别对农民工工资的影响,实证结果发现女性的工资低于男性;赵辉,潘春玲(2014)从劳资合同角度分析工资率的变动,检验发现劳资合同可有效提高农民工工资。

② 文章对工作搜寻的界定参照Mattila(1974)、Topel(1983)的观点,认为农民工无论在岗与否都会不断进行工作搜寻,理性的在职人员也会为高工资而寻求工作机会。因此,后文劳资议价的结果具有时间特征。

③ 与文章相似的分解方式可参见Flinn(1986),Postel-Vinay和Robin(2002,2003),Kinukawa和Motohashi(2010),Tomini等(2012)等。

④ 实际上,已有研究表明对于随机前沿分析来说,单边分布的界定形式对估计结果不构成实质性的影响。

⑤ 2Tier-SFA估计采用连玉君提供的Stata程序包“ SFA2tier.ado”。

⑥ 依照二次函数抛物线拐点计算公式:-b/2a=-0.031 103 5/(2×(-0.000 481 8))≈32.28。

⑦ 表 5中各项剩余对应的分位数统计是对该项排序后产生的,因此各分位点的议价比重不代表同一样本的信息,纵向比较的意义并不明显。

⑧ 国内关于工资性别差异的相关研究可参考李实等(2006),李利英等(2008),张世伟等(2009),陈建宝等(2009),葛玉好等(2011),刘斌等(2012),李实等(2014)的研究。

⑨ 参考Katz(1986),Krueger、Summers(1988),Dikens、Katz等(1987),李晓宁等(2007),王询等(2012)的研究。

| [1] |

国家统计局. 2014年全国农民工监测调查报告[EB/OL]. (2015-04-29). http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201504/t20150429_797821.html.

|

| [2] |

卢锋. 中国农民工工资走势:1979-2010[J]. 中国社会科学, 2012(7): 47-67. |

| [3] |

HOFLER R A, POLACHEK S W. A new approach for measuring wage ignorance in the labor market[J]. Journal of Economics and Business, 1985, 37(3): 267-276. DOI:10.1016/0148-6195(85)90022-0 |

| [4] |

POLACHEK S W, ROBST J. Employee labor market information:Comparing direct world of work measures of workers' knowledge to stochastic frontier estimates[J]. Labour Economics, 1998, 5(2): 231-242. DOI:10.1016/S0927-5371(97)00030-4 |

| [5] |

蔡昉. 人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J]. 经济研究, 2010(4): 4-13. |

| [6] |

周建锋. 我国的"刘易斯拐点"研究——诠释、判断与反思[J]. 人口与经济, 2014(5): 104-113. |

| [7] |

SOLOMON W P, BONG J Y. A two-tiered earnings frontier estimation of employer and employee information in the labor market[J]. The Review of Economics and Statistics, 1987, 69(2): 296-302. DOI:10.2307/1927237 |

| [8] |

KUMBHAKAR S C, PARMETER C F. The effects of match uncertainty and bargaining on labor market outcomes:Evidence from firm and worker specific estimates[J]. Journal of Productivity Analysis, 2009, 31(1): 1-14. DOI:10.1007/s11123-008-0117-3 |

| [9] |

周冰, 袁德胜. 农民工工资水平、统计误差和城乡收入差距[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2014(1): 126-133. |

| [10] |

HOFLER R A, POLACHEK S W. A new approach for measuring wage ignorance in the labor market[J]. Journal of Economics and Business, 1985, 37(3): 267-276. DOI:10.1016/0148-6195(85)90022-0 |

| [11] |

PISSARIDES C A. Equilibrium unemployment theory[M]. Cambridge: MIT Press, 1990, 15-18.

|

| [12] |

李子奈. 计量经济学应用研究的总体回归模型设定[J]. 经济研究, 2008(8): 136-144. |

| [13] |

龚斌磊, 郭红东, 唐颖. 影响农民工务工收入的因素分析——基于浙江省杭州市部分农民工的调查[J]. 中国农村经济, 2010(9): 38-47. |

| [14] |

钱文荣, 李宝值. 不确定性视角下农民工消费影响因素分析——基于全国2679个农民工的调查数据[J]. 中国农村经济, 2013(11): 57-71. |

| [15] |

卢洪友, 连玉君, 卢盛峰. 中国医疗服务市场中的信息不对称程度测算[J]. 经济研究, 2011(4): 94-106. |

| [16] |

刘媛媛, 刘斌. 劳动保护、成本粘性与企业应对[J]. 经济研究, 2014(5): 63-76. |

| [17] |

唐跃军, 赵武阳. 二元劳工市场、解雇保护与劳动合同法[J]. 南开经济研究, 2009(1): 122-132. |