高校安全稳定关系到整个社会的和谐稳定和发展。近年来,大学生群体性事件集群行为时有发生,由于参与人数多、冲击力强、成因复杂,处理难度系数大,可能会严重干扰正常的教学秩序和学习生活,甚至会演化成严重的社会问题,成为影响高校和社会安全稳定的主要威胁。因此,研究中国大学生群体性事件的生成机制对维护社会的安全稳定具有重要的现实意义。

群体性事件的研究一直是国外社会心理学、社会学和政治经济学等领域的重要课题。文章开展相关研究主要有以下几方面的考虑:首先,相关经典理论均是以西方社会为背景进行的研究,普遍奉行个人利益优先的个人主义价值观。中国是一个典型的、具有集体主义文化背景的国家,中国大学生更是将集体主义放在首位,强调集体利益高于个体利益,处于这种文化背景下的大学生群体性事件生成机制与国外的经典理论是否一致有待进一步验证和扩展。[1]159其次,经典理论模型对情绪、效能感和行为的作用关系研究较多,对认知与情绪和效能感的关系研究相对较少,认知、情绪、效能感对集群行为意向的影响,有待进一步研究。[2-3]最后,国内外相关研究区分不同类型大学生群体性事件的不多,不同类型的群体性事件生成机制有哪些异同,有待进一步研究。[4]

文章采用扎根理论的研究方法,并借用社会心理学中认同、认知、情绪和效能等典型的心理过程研究[5],总结提炼在中国的社会背景下,大学生群体参与不同类型群体性事件的心理和行为规律,为高校制定大学生群体性事件应急预警和管理应对措施提供理论依据和启示。

二、文献回顾及研究假设 (一) 大学生群体性事件中国群体性事件经历了不同的历史阶段,从20世纪50年代到90年代末期,主要归为“聚众闹事”“治安事件”等类。2005年底,公安部才首次公开提出“群体性事件”一词。群体性事件没有权威的定义,多是指发生在现行体制外的利益诉求行为,具有一定的反国家、反社会性、破坏性和违法性。[6-7]群体性事件是典型的集群行为。[8]723集群行为是个体成员为改善所属群体现状而采取的行动[9-10],如各种形式的游行、集会、示威、静坐、骚乱或罢工等大规模的人群聚集行为。[8]723法国心理学者Le Bon在其《乌合之众:大众心理研究》中对群体的心理和行为进行了开创性的研究,之后的100多年,国外对集群行为的研究形成了很多经典的理论范式,如资源动员理论、社会认同理论、相对剥夺理论、群际情绪理论等。[8]723[11]353-372大学生群体性事件集群行为主要指由触发事件引起,有较多学生参与,具有一定的组织性和突发性,在高校内通过合法的或非法的规模性聚集的形式,表达利益诉求和观点主张,对高校乃至社会秩序和安全稳定造成一定影响的事件。[12]与其他群体性事件相比,大学生群体性事件集群行为具有主体同质性高、身心发育不平衡、情绪表达性突出、网络特征明显、社会联动性强、国内外形势联动等特点[13-14],属于精英主导型群体性事件[15]。

关于中国大学生群体性事件的分类,不同的研究有不同的视角,不同类型群体性事件的生成机制和内在逻辑均大不相同。[16]如有国外学者研究了同一组织分别参与权力导向型和价值导向型群体性事件时的工具性动机和思想性动机对影响集群行为意向的差别。[17]有国内学者通过研究利益相关型和利益完全无关型群体性事件,发现了社会认同通过情绪和效能路径影响现实或网络集体行动参与的相关机制。[18]915-916因此,文章根据中国大学生群体性事件的主要特点和参与群体利益受损的不同方式,选取两类较为常见的大学生群体性事件进行研究:一类是因民族主义和爱国主义而引起的爱国型群体性事件,该型群体性事件属于表意集群行为(expressive crowd),大学生群体通过抗议、游行等活动来表达情感或者释放紧张情绪,活动本身并非争取自身利益,但与国家民族利益和更高层次、更广泛的个人利益相关[19],如2005年由中日钓鱼岛撞船事件引发的大学生群体性事件。另一类是因自身利益受损引起的利益型群体性事件,该型群体性事件参与群体具有高度的情感卷入性,参与群体主要为维护和实现自身利益和目标而采取行动,如2013年河北廊坊大学生群体性事件。[20]对参与群体而言,上述两类事件的主要区别在于群体性事件与参与者利益受损的紧密程度和层次不同,导致参与集群行为的动机存在差异。[18]899-900综上所述,文章主要基于爱国型和利益型两类事件,研究大学生群体性事件生成机制。

(二) 群体愤怒和群体效能双路径模型是西方比较经典的、解释集群行为的理论,该理论认为集群行为受群体愤怒和群体效能双路径影响。[21]649[22-23]群体愤怒和群体效能分别从主观视角(群体情绪)和社会视角(工具理性)出发,来共同解释集群行为的产生机制。[24]

群体愤怒源于群际情绪理论,它是在社会认同理论和情绪评价理论之上发展而来的,当出现社会认同和自我分类时,个体会对所在群体和其他成员在遭遇不公正等影响事件时产生情绪反应,即使事件与自身毫无关联,也仿佛这些事情是发生在自己身上一样。[25-27]当群体利益受到威胁或需求无法满足而出现相对剥削和不公正体验时,便产生群体愤怒情绪,愤怒情绪会使群体产生强势评价,激励群体成员采取更激进的行为。群体愤怒与集群行为显著正相关,群体愤怒对利益型的集群行为的影响更为显著。[28-31]群体效能是指群体成员通过共同的努力可以达到群体目标的信念,群体效能可以影响人们集群行为的意愿,是预测集群行为的重要变量。群体成员只有主观认为掌握了足够资源,才会愿意参与集群行为,这也是资源动员理论所表达的核心观点之一。[32]

基于以上综述,文章提出如下假设:

假设1.群体愤怒和群体效能对大学生参与群体性事件产生影响。

假设1a.群体愤怒对大学生参与群体性事件产生影响。

假设1b.群体效能对大学生参与群体性事件产生影响。

(三) 社会认同下的国家认同和学校认同社会认同理论是研究群体性事件的重要理论之一。泰弗尔在1978年将社会认同定义为“个体认识到他(或她)属于特定的社会群体,同时也认识到作为群体成员带给他的情感和价值意义。”[33]之后,Turner和Tajfel进一步明确社会认同是由一个社会类别全体成员得出的自我描述,即群体成员在主观上所具有的群体归属感和对特定群体的认同。[34-35]

个体成员在现实生活中会有选择地构建自己的社会认同身份,当个体成员在某个群体中表现出较强的认同感时,个体的经验、需求和情绪更容易转化为群体的经验、需求和情绪,成员之间的互动和联系将更加紧密,群体成员间合作进一步增强,这成为了迈向群体行动的重要一步,可以增加群体成员参与集群行为的意愿。[36]研究表明,社会认同有高低之分,高社会认同群体中,当群体受到威胁或处于不利地位时,则容易形成内群体偏好和外群体偏见,为争取利益,更易选择参与群体性事件;社会认同有层次之分,不同层次的社会认同可以通过群体愤怒和群体效能路径影响群体性事件的参与。[1]159[37-39]

中国大学生具有多重群体认同,如国民认同、大学生身份认同和性别认同等。其中:国民认同等同于国家认同,由于大学生群体具有高度的政治敏感性、社会责任感和历史使命感,对国内外大事比较关心且反应敏锐,他们对国家和社会的认同是其社会认同在归属感层面的最好表征;大学生身份认同等同于学校认同,大学生群体集中生活在相对封闭的校园环境中,大学生活和学习是这个时期的主要内容,其对学校各个方面的认可程度决定其在校期间的主要情绪和体验,他们对学校的认同是其群体认同在身份层面的最直接体现。[40]在利益型事件中,学生容易将直接侵占其利益的学校管理层和学生群体划分为对立的群体,学校认同在此类事件中作用更为明显:而在爱国型事件中,面对国家利益受损,学生的国民身份更为凸显,国家认同的作用更为明显。因此,文章将中国大学生群体的社会认同分为国家认同和学校认同两个层次,研究两个层次的社会认同对中国大学生参与群体性事件的影响。

基于以上综述,文章提出如下假设:

假设2.国家认同和学校认同通过群体愤怒和群体效能对大学生参与群体性事件产生影响,且影响规律不同。

(四) 触发事件认知Semelser的加值理论(value-added theory)最早将“触发事件”作为群体性事件发生的必要非充分条件,并提出“一般化信念”的概念,即人们对触发事件的认知情况,“一般化信念可以再造、深化甚至夸大了人们对触发事件的怨恨、剥夺感或压迫感”,并最终导致了集体行为的发生。[41-42]触发事件认知是客观存在与主观建构的综合产物,人们会根据固有经验和情感体验对类似事件进行认知判断。[43]

个体或组织群体对事件的认知情况,很大程度上决定了其能否从外部事件中获取有价值信息和经验并用以指导自身做出决策。[44]由于个体对事件的认知能力有限,个体会将有限的认知能力集中在他们认为最重要的部分,通过交流互动、共同解读和创建对事件最重要部分的认知,[45]此时建立的认知并不一定代表事实真相,也并非经过严谨的逻辑推理而产生,当趋向于负面的事件认知与公众业已形成的认知相吻合时,更能激发群体参与行动的积极性。[46]也就是说,个体对触发事件的认知,而非事件本身,可以引发集群行为。[47]

认知、情绪和行为密切相关,认知评估事件特征,然后唤醒群体情绪,最后激发具体行为倾向。[48]情绪作为中介变量调节认知和行为意向的关系。[49]国内外关于认知和效能感关系的研究相对较少,效能感更强调群体对获得事件信息的认知进行分析后所产生的信念,理论上认知和效能感存在某种必然的联系,因此,认知是否可以通过效能感的中介效应影响集群行为意向,有待进一步验证。大学生群体身心发育仍不成熟,往往不能深入思考和理智分析问题,在某一触发事件的刺激下,往往会对触发事件产生较为激进的认知评价并引发相应的情绪体验和过分夸大的效能感,从而参与到群体性事件中来。

基于以上综述,文章提出如下假设:

假设3.触发事件认知通过群体愤怒和群体效能对大学生参与群体性事件产生影响。

假设3a.触发事件认知通过群体愤怒对大学生参与群体性事件产生影响。

假设3b.触发事件认知通过群体效能对大学生参与群体性事件产生影响。

(五) 信息传播影响信息传播与社会运动的关系一直是传播学关注的焦点之一。“西方对集群行为和抗议政治的研究表明,信息通过媒体的传播和表现直接形塑公众对于问题的感知”,也就是说,个体对事件的认知情况并不完全取决于事件本身的性质,很大程度上受个体获得的信息传播的影响。[50]国内学者通过对相对封闭的乡村集群行为的研究发现,在群体性事件认知和行动阶段,信息传播的不同特征均会对个体的认知和行为产生影响。[51]网络新媒体时代信息的传播渠道获得了极大的扩展,并在范围上和速度上有了质的飞越。信息传播可以轻易突破传统媒体主导权的控制,组织(政府或高校)原本希望严格管控和封锁的危机信息被便捷地传播、聚合并扩散,快速而直接地影响个体的看法和认知,并在短时期内产生相应的情绪体验。[52-55]

新媒体下的信息传播也可以为个体提供参与集群行为的道德合理性、选择合理性和参与规范性等理由,使群体性事件集群行为成为可能。[56]同时,信息传播过程会伴随出现谣言等不实信息,谣言总以“传播真相”的形式出现,虽然缺乏确凿证据,但往往更能唤起个体的重视和兴趣。谣言的出现和传播会通过增加个体恐慌愤怒的情绪,激励人们产生参与集群行为的意愿。[57-58]美国芝加哥学派赫伯特·布鲁默认为,谣言传播是集群行为生成的初始阶段,谣言传播使事件负面信息被迅速扩大并循环反复地对个体产生影响,导致群体中利益共同体的出现和共同感觉的产生,当共同感觉持续增强时,便出现一致的集群行为。[59]

当前,网络新媒体已经成为大学生接收信息的主要渠道之一,其认知和情绪很容易受到谣言等不实信息的影响,导致大学生参与群体性事件。[60]学校及时有效发布官方信息,建立有效的信息公开机制可以控制谣言的产生,并降低群众的焦虑、恐慌等情绪,从而影响学生个体对未来的预测和行为。[61]

基于以上综述,文章提出如下假设:

假设4.信息传播可能对触发事件认知产生影响。

假设5.信息传播可能通过群体愤怒和群体效能对大学生参与群体性事件产生影响。

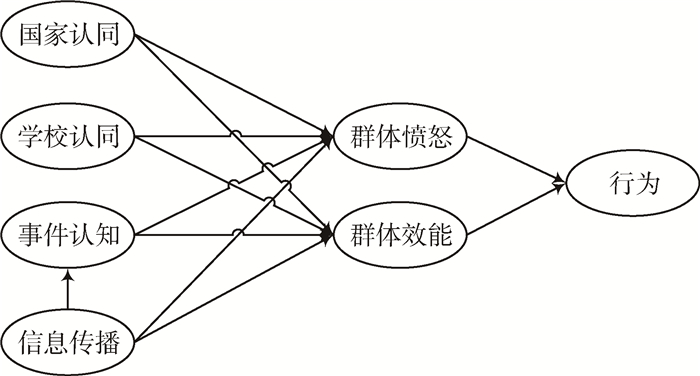

综合以上文献观点,文章试图通过对利益型和爱国型大学生群体性事件的研究,分别检验以上假设,揭示出中国背景下,不同类型大学生群体性事件的心理和行为规律。首先,运用扎根理论的研究方法,对文章提出的理论假设进行初步的验证;其次,对“河北省廊坊市A高校学生群体性事件”这类利益型大学生群体性事件进行假设验证;再次,对“中日钓鱼岛撞船事件引发的群体性事件”这类爱国型大学生群体性事件进行假设验证。最后,根据结果得出结论。整体研究理论模型框架如图 1所示,在模型中,事件认知、群体愤怒和群体效能均为中介变量。

|

图 1 研究理论模型 |

三、研究1:半结构化访谈的扎根研究

虽然文章通过文献调研等方式对群体性事件生成机制的国内外研究成果进行了比较全面的梳理,但是这些成果是否适用于中国背景下的大学生群体有待进一步的检验。因此,文章在实证研究之前,对国内高校的专家和学生进行了半结构化访谈,并运用扎根理论的方法对访谈情况进行分析和整理。首先,与高校相关领域的专家进行交流和探讨,形成初步访谈思路;其次,结合文献和资料,设计访谈提纲;最后,在实际访谈中与部分被访者交流,修订形成最终的访谈提纲。所选择的被访谈者为从事学生管理工作第一线的专家4名和参与过大学生群体性事件的学生6名,访谈时间为50~60分钟。在访谈中,首先询问被试熟悉的或参与过的群体性事件的基本情况以及被试在该事件中的角色定位和经历体验,向被试解释文章涉及的相关术语的含义,然后要求被试对以下几个问题进行回答:问题一:社会认同、触发事件认知是否会对其参与群体性事件产生影响;问题二:信息传播在哪些环节会影响学生参与群体性事件;问题三:利益型和爱国型大学生群体性事件在心理和行为层面的区别和联系;问题四:还有哪些因素可能会影响学生参与群体性事件。

访谈结果表明:第一,被试普遍认为社会认同和触发事件认知均会对学生参与群体事件产生影响,并指出突发事件因素是引发大学生群体突发事件的导火索,对突发事件的负面认知很容易激发学生群体激进的情绪和缺乏理性的冲动行为;相反,积极、正向的事件认知有利于缓和事态的进一步恶化。第二,被试普遍认为信息传播因素是诱发触发事件的催化器,信息传播既可以直接影响触发事件的发展态势,也可以影响群体对触发事件的认知,并改变群体的成员结构,从而影响群体性事件的演化趋势。被试多次提到了当前谣言等危机信息的传播对群体性事件事态发展的负面影响。第三,被试认为利益型和爱国型大学生群体性事件是中国当前典型的大学生群体性事件,主要区别在于参与群体性事件相关群体的利益受损方式、紧密程度和层次均不同,相对于爱国型群体性事件,利益型群体性事件的行为指向性更明确,利益诉求更具体,研究两者在心理和行为层面的区别和联系具有现实意义。综上所述,通过半结构化访谈,初步验证了社会认同、触发事件认知、信息传播可能对学生参与群体性事件产生影响,初步验证了不同类型大学生群体性事件在生成机制方面可能存在不同,这为实证研究提供了参考。

四、研究2:利益型大学生群体性事件生成机制 (一) 数据来源研究2中的被试样本来自北京、重庆、广州三个城市高校的大学生,随机发放问卷240份,回收问卷206份,有效问卷194份,问卷有效回收率80.8%。样本中,男性170人,占87.6%;女性24人,占12.4%。理工科学生163人,占84.02%;人文社科类学生31人,占15.98%。年龄结构以18~21岁本科生为主,研究生为辅。

(二) 研究程序和工具研究2以“河北省廊坊市A高校学生群体性事件”为背景,该事件为近年来发生的典型的利益型大学生群体性事件。为弥合被试的认知和背景差异,研究人员整理的相关背景材料均为国内主流媒体的权威报道,修改了其中暗示性和偏向性较强的词语,尽量以中立的角度对事件进行描述,材料字数约600字,放于问卷的第一部分呈现给被试人员。研究2经过文献查阅、专家访谈制作了初试量表,并对学生进行初测,对初测问卷通过探索性因子分析和验证性因子分析,删除了部分严重影响内部一致性信度和标准差过小的题项,最终得到了正式问卷。问卷信效度达到测量学标准,可作为研究工具。

正式问卷采用7点Likert式量表进行评定,选项1代表“非常不同意”至7代表“非常同意”。正式问卷第二部分包括以下内容:

一是群体愤怒。针对该变量的测量参考了Van等的研究[11]358[21]652,让被试针对学校的一系列做法,评价自己的愤怒状态,包括不高兴、生气、气愤、愤怒等。

二是群体效能。针对该变量的测量参考了Van等的研究[11]358[21]652,包括“我认为学生联合起来能够实现自己的目标”等4个题目。

三是社会认同。社会认同分为两个层次,一是国家认同,二是学校认同,针对该变量的测量参考了国外研究经典范式。国家认同参考了Simon等的研究[62]649,包括“中国公民这个身份对我来说很重要”等3个题目;学校认同参考了Doosje等的研究[63]417,包括“我很高兴能够成为一名A学校的学生”等4个题目。

四是触发事件认知。该变量的测量题项为研究人员自行开发,根据上述理论分析,触发事件认知主要用来了解被试对事件的态度,认知不一定代表事件本身的真实情况,也不一定经过严谨的逻辑推理而产生。量表将认知分为积极和消极两类,通过探索性因子分析和验证性因子分析后,最终确定正式问卷测量题目为3题,包括“我认为学校出台新政策不是为了学生的健康考虑”“我认为学校不会及时、公正地处理这件事”等。

五是信息传播。该变量的测量题项为研究人员自行开发,根据上述理论分析,由于信息传播的不同特征会对群体性事件中个体的认知和行动产生影响,因此,该量表主要用来评定信息传播的各项特征对大学生的影响,题项涉及信息传播渠道、信息准确性和时效性等方面,通过探索性因子分析和验证性因子分析后,最终确定正式问卷测量题目为5题,包括“我认为网络媒体是学生接收该事件信息的重要渠道之一”“我认为该事件信息的传播渠道是否畅通会影响事件结果”等。

六是行为意向。该变量的测量题项为研究人员自行开发,主要用来评定被试的行为意向,程度由浅入深,包括关注、评论、与校方理论、罢课游行等行为意向,通过探索性因子分析和验证性因子分析后,最终确定正式问卷测量题目为6题,包括“我会和周围同学一起同校方理论”“如果当时事情没有解决,我们会尝试采取进一步的罢餐、罢课和游行等措施来向校方施压”等。

问卷第三部分询问了被试的性别、专业、年级和家庭情况等信息。

(三) 分析方法正式问卷数据使用SPSS18.0和LISREL8.5进行分析,主要采用了描述统计分析、探索性因素分析、验证性因素分析、相关性分析和结构方程模型等统计方法。

通过分析,问卷各因子的Cronbach’s α系数均大于0.7,这表明问卷内部一致性程度较高,具有较好的信度。进一步检验问卷的结构效度,进行验证性因素分析,从数据拟合指数来看,问卷具有较好的结构效度,问卷的信度、效度指标等如表 1所示。

|

|

表 1 利益型问卷量表信度和效度检验结果 |

(四) 结果与分析

各变量的描述统计和相关性分析结果如表 2所示。

|

|

表 2 各变量的描述统计及相关矩阵(N=194) |

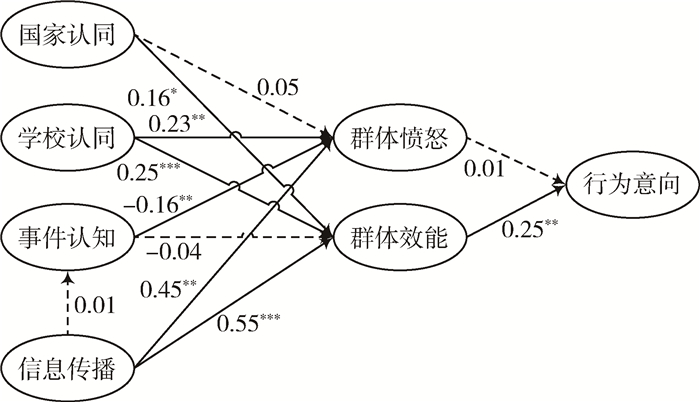

一是利益型群体性事件整合模型构建。文章基于已有理论和研究结论构建了多个结构方程模型,将国家认同、学校认同和事件认知作为影响愤怒和效能等情绪因素的前因变量,同时加入信息传播对事件认知、群体愤怒和群体效能的影响路径。多组比较分析后拟合相对最优的结构方程模型,如图 2所示,最优模型的拟合指数如表 3所示,χ2/df、RMSEA、NNFI、IFI、CFI、NFI等各项拟合指数均达到好模型的标准,说明所得结论具有较好的稳健性。模型中实线表示路径检验显著,虚线表示路径检验不显著。

|

图 2 利益型大学生群体性事件整合模型 注:***为p<0.001,图 3同。 |

|

|

表 3 多组比较分析后相对最优模型的拟合指数 |

二是群体愤怒、群体效能和行为意向的关系。与以往研究不同的是,群体愤怒对行为意向并无显著影响,而群体效能对行为意向具有显著的正向影响,假设1b得到验证,假设1a未验证。

三是国家认同、学校认同、事件认知与群体愤怒和群体效能的关系。国家认同对群体效能具有显著的正向影响,对群体愤怒影响不显著,学校认同对群体愤怒和群体效能均有显著的正向影响,假设2被验证。从两种层次的社会认同对行为意向的影响程度来看,学校认同对行为意向的影响程度更大,两种层次的社会认同均可通过群体效能路径显著影响行为意向,而学校认同相比于国家认同,虽然对群体愤怒产生影响,但对行为意向影响不显著。事件认知对群体愤怒有显著影响,对群体效能影响不显著,假设3a被部分验证,假设3b未被验证。

四是信息传播、事件认知与群体愤怒和群体效能的关系。信息传播对群体愤怒和群体效能均有显著的正向影响,其对群体愤怒的影响路径比社会认同更为显著,假设5部分得到验证。信息传播对事件认知影响不显著,假设4未被验证。

五、研究3:爱国型大学生群体性事件生成机制研究2以利益型大学生群体性事件为例,探讨由于利益冲突诱发大学生群体性事件的生成机制,结果验证了部分经典的理论假设,但是仍有一些未能验证,另外,这些理论假设对于不同类型的大学生群体性事件的生成机制有何不同,仍有待研究。研究3选择“中日钓鱼岛撞船事件引发的群体性事件”为背景,该事件是近年来发生的典型的可以体现大学生爱国热情的真实事件,研究2与研究3的事件类型和触发事件背景相区别,有助于更好地对假设进行验证和研究。

(一) 数据来源研究3的被试样本同样来自北京、重庆、广州三个城市高校的大学生,随机发放问卷200份,回收问卷177份,有效问卷154份,问卷有效回收率77%。样本中,男性103人,占66.9%;女性51人,占33.1%。理工科学生107人,占69.5%;人文社科类学生47人,占30.5%。年龄结构以18~21岁本科学生为主。

(二) 研究程序和工具研究3的程序与研究2类似,研究以“中日钓鱼岛撞船事件引发群体性事件”为背景材料,背景材料均为国内主流媒体的权威报道,修改了暗示性和偏向性较强的词语,尽量以中立的角度对事件进行描述,材料字数约800字,放于问卷第一部分呈现给被试人员。研究人员经过文献查阅、专家访谈制作了初试量表,并对学生进行初测,对初测问卷通过探索性因子分析和验证性因子分析,删除了部分严重影响内部一致性信度和标准差过小的题项,最终得到了正式问卷,问卷信效度均达到测量学标准,可作为研究工具。

正式问卷采用7点Likert式量表进行评定,选项1代表“非常不同意”,7代表“非常同意”。正式问卷第二部分包括以下内容:

一是群体愤怒。针对该变量的测量参考了Van等的研究[11]358[21]652,让被试针对日本政府的一系列做法,评价自己的愤怒状态,包括不高兴、生气、气愤、愤怒等。该部分题项与研究2相似。

二是群体效能。针对该变量的测量参考了Van等的研究[11]358[21]652,包括“我认为同学们能够一起成功表达对中国的支持”“我认为同学们联合起来能够表达对日本的抗议”等4个题目。该部分题项与研究2相似。

三是社会认同。社会认同分为两个层次,一是国家认同,二是学校认同,针对该变量的测量参考了国外研究经典范式。国家认同参考了Simon等人的研究[62]649,包括“中国公民这个身份对我来说很重要”等3个题目;学校认同参考了Doosje等人的研究[63]417,包括“我很高兴能够成为一名A学校的学生”等4个题目。该部分题项与研究2相同。

四是触发事件认知。该变量的测量题项为研究人员自行开发,主要用来了解被试对事件的态度,包括“我认为日本的做法并不得当的地方”“我认为日本政府抓扣中国渔民没有法律依据”等3道题。该部分题项与研究2相似。

五是信息传播。该变量的测量题项为研究人员自行开发,主要用来评定信息传播的各项特征对大学生的影响,包括“我认为网络媒体是学生接收该事件信息的重要渠道之一”“我认为谣言的传播会导致事态的进一步恶化”等4道题。该部分题项与研究2相似。

六是行为意向。该变量的测量题项为研究人员自行开发,主要用来评定被试的行为意向,包括“我会和周围同学一起表达对中方的支持”“我们会尝试采取进一步的游行等措施来表达对日本的抗议”等6个问题。该部分题项与研究2相似。

问卷第三部分询问了被试的性别、专业、年级和家庭情况等信息。

(三) 分析方法正式问卷数据使用SPSS18.0和LISREL8.5进行分析,主要采用了描述统计分析、探索性因素分析、验证性因素分析、相关性分析和结构方程模型等统计方法。

通过分析,问卷各因子的Cronbach’ s α系数均大于0.7,表明问卷内部一致性程度较高,具有较好的信度。进一步检验问卷的结构效度,进行验证性因素分析,从数据拟合指数来看,问卷具有较好的结构效度,问卷的信度、效度指标如表 4所示。

|

|

表 4 爱国型问卷量表的信度、效度检验结果 |

(四) 结果与分析

各变量的描述统计和相关性分析结果如表 5所示。

|

|

表 5 各变量的描述统计及相关矩阵(N=157) |

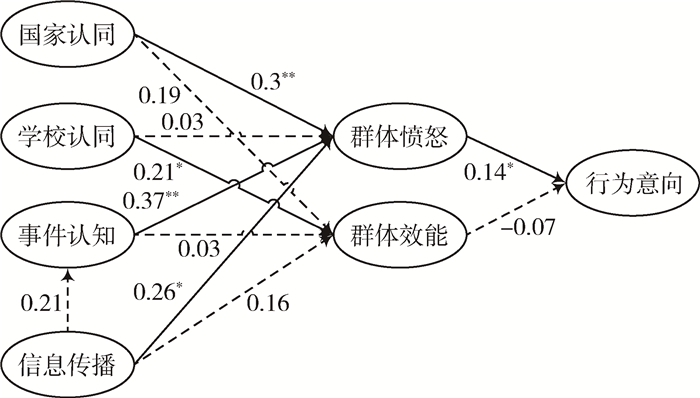

一是爱国型群体性事件整合模型构建。研究3中的结构方程模型构建与研究2基本相同。构建了多个结构方程模型进行比较,多组比较分析后选取拟合相对最优的结构方程模型,如图 3所示,最优模型的拟合指数如表 6所示,χ2/df、RMSEA、NNFI、IFI、CFI、NFI等各项拟合指数均达到好模型的标准,说明所得结论具有较好的稳健性。模型中实线表示路径检验显著,虚线表示路径检验不显著。

|

图 3 爱国型大学生群体性事件整合模型 |

|

|

表 6 多组比较分析后相对最优模型的拟合指数 |

二是群体愤怒、群体效能和行为意向的关系。与研究2相比,群体效能对行为意向并无显著影响,而群体愤怒对行为意向具有显著的正向影响,假设1a得到验证,假设1b未被验证。

三是国家认同、学校认同、事件认知与群体愤怒和群体效能的关系。和研究2不同的是,在爱国型群体性事件中,国家认同对群体愤怒具有显著的正向影响,对群体效能影响不显著,学校认同对群体效能有显著的正向影响,对群体愤怒影响不显著,假设2被部分验证。从两种层次的社会认同对行为意向的影响程度来看,国家认同通过群体愤怒对行为意向的影响程度更大,并起到决定性的作用,而学校认同通过群体效能对行为意向的影响路径并不显著。事件认知依然对群体愤怒有显著的正向影响,且影响程度相对于研究2来说更强,而对群体效能影响不显著,假设3a被验证,假设3b未被验证。

四是信息传播与事件认知、群体愤怒和群体效能的关系。信息传播对群体愤怒有显著的正向影响,对群体效能和事件认知影响不显著,假设5被部分验证,假设4仍未被验证。与研究2相比,信息传播对群体愤怒的影响相对弱化,小于国家认同对群体愤怒的影响程度。

六、结论文章研究1通过半结构化访谈的形式,以扎根理论研究方法,初步验证了西方经典理论模型在中国文化背景下大学生参与群体性事件的适用性。研究2和研究3以实证研究的方式对5个假设进行了逐一验证,揭示了中国文化背景下,两类不同事件背景和事件类型的大学生群体性事件的生成机制,具体结论如下:

第一,研究2和研究3的结构方程模型证实了大学生群体性事件中,国家认同和学校认同均可以通过群体愤怒和群体效能的中介作用对行为意向产生间接影响,但不同事件背景、不同类型下的影响路径和作用关系存在差异。具体来说,在利益型大学生群体性事件中,国家认同和学校认同通过调节群体效能而非群体愤怒对行为意向产生影响,表明大学生在面对自身利益受损事件时,虽然对利益受损产生不满和愤怒的情绪,但是真正激发大学生采取行动的主要因素是其对该行动能否成功的理性评估;爱国型大学生群体性事件中,学校认同的影响并不显著,仅有国家认同通过群体愤怒对行为意向产生影响,表明此类事件中,更大范围、更高层次的国家认同容易激发大学生的愤怒情绪,激发大学生采取行动,而相对较小范围、更具体的学校认同和大学生对自身行动能力和实现目标能力的评估并未起决定性作用。

第二,事件认知在两类大学生群体性事件中均表现出稳定性,即事件认知对群体愤怒具有跨事件类型的显著影响,而对群体效能的影响均不显著。爱国型群体性事件与利益型群体性事件相比,事件认知对群体愤怒的影响更为显著,可以直接激发大学生参与群体性事件。这一结论与部分学者研究结论相吻合,即在与自身利益卷入度不高的群体性事件中,群体愤怒对行为意向的影响路径更显著,而在为争取自身利益而对抗所谓的“强权集团”(学校)时,群体效能对行为意向的影响非常显著。[64]另外,分析事件认知对群体愤怒的影响发现,相对于不同层次的社会认同来说,更直接、更具体的事件认知对群体愤怒的影响作用更强、更稳定,对大学生参与群体性事件的预测能力更强。

第三,两类大学生群体性事件中,信息传播对群体愤怒均有显著的影响,表明信息可以显著影响大学生群体的情绪体验,特别是在爱国型大学生群体性事件中,大学生群体在获知国家利益受到侵犯时激发的愤怒情绪,已成为他们不假思索地以自己的方式表达爱国行动的主要动力。建立积极、良性的信息传播机制,及时排解和疏导大学生的不良情绪,提升其对事件的积极认知,可以有效降低参与集群行为的意愿,引导群体性事件回归理性。

第四,文章将事件认知、信息传播与国家认同、学校认同作为前因变量,与群体愤怒和群体效能等中介变量放入同一个研究模型中,讨论大学生群体对参与群体性事件意向的影响,解释了各因素之间的作用关系和影响规律,进一步扩展了在中国背景下大学生群体对双路径模型和社会认同理论的适用性,也为高校制定应急管理政策提供了实证研究支撑。

由于相关实证研究结论受样本数据和抽样过程等一系列因素的影响,在未来的研究中,研究者将进一步扩大样本的覆盖群体、扩展群体性事件类型、细化集群行为表现形式,以期进一步提高相关实证研究结果的稳健性,更全面地研究集群行为的生成机制。

| [1] |

乐国安, 赖凯声, 姚琦, 等. 理性行动-社会认同整合性集体行动模型[J]. 心理学探新, 2014, 34(2): 159. |

| [2] |

张书维, 王二平, 周洁. 跨情境下集群行为的动因机制[J]. 心理学报, 2012, 44(4): 524-545. |

| [3] |

STEKELENBURG J V, KLANDERMANS B, DIJK W W V. Context matters:Explaining how and why mobilizing context influences motivational dynamics[J]. Journal of Social lssues, 2009, 65(4): 815-838. |

| [4] |

张书维. 群际威胁与集群行为意向: 群体性事件的双路径模型[J]. 2013, 45(2): 1410-1430. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=xlxb201312009&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ

|

| [5] |

STEKELENBURG J V, KLANDERMANS B.Individuals in Movements:A social psychology of contention[M]//Klandermans B.Roggeband C.Handebook of Social Movements Across Disciplines.New York:Springer, 2007:157-204.

|

| [6] |

张书维, 王二平. 群体性事件集群行为的动员与组织机制[J]. 心理科学进展, 2011, 22(9): 1730-1740. |

| [7] |

宋宝安, 于天琪. 中国群体性事件的根源与影响[J]. 吉林大学社会科学学报, 2010, 50(5): 5-11. |

| [8] |

弯美娜, 刘力, 邱佳, 等. 集群行为:界定、心理机制与行为测量[J]. 心理科学进展, 2011, 19(5): 723. |

| [9] |

WRIGHT S C, TAYLOR D M, MOGHADDAM F M. Responding to membership in a disadvantaged group:From acceptance to collective protest[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1990, 58(6): 994-1003. DOI:10.1037/0022-3514.58.6.994 |

| [10] |

TAYLOR D M, MOGHADDAM F M, GAMBLE I. Disadvantaged group responses to perceived inequality:From passive acceptance to collective action[J]. Journal of Social Psychology, 1987, 127(3): 259-272. DOI:10.1080/00224545.1987.9713692 |

| [11] |

Van Z M, SPEARS R, LEACH C W. Exploring psychological mechanisms of collective action:Does relevance of group identity influence how people cope with collective disadvantage?[J]. British Journal of Social Psychology, 2008, 47(2): 353-372. DOI:10.1348/014466607X231091 |

| [12] |

WANG Y, SUN Z J. Study on mass emergency of chinese college students and its influence factors[M]. Beijing: Beihang University Press, 2014, 566-569.

|

| [13] |

中国行政管理学会课题组. 高校应急管理机制建设研究报告[J]. 中国行政管理, 2006, 256(10): 6-9. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2006.10.002 |

| [14] |

杨玲. 情绪表达与高校学生的集体行动[J]. 贵州社会科学, 2011, 258(6): 124-126. |

| [15] |

刘能. 怨恨解释、动员结构和理性选择——有关中国都市地区集体行动发生可能性的分析[J]. 开放时代, 2004(4): 57-701. |

| [16] |

张明军, 陈朋. 2011年中国社会典型群体性事件分析报告[J]. 中国社会公共安全研究报告, 2012(1): 1-31. |

| [17] |

TURNER R H, KILLIAN L M. Collective behavior[M]. 3rd ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1987.

|

| [18] |

薛婷, 陈浩, 乐国安, 等. 社会认同对集体行动的作用:群体情绪与效能路径[J]. 心理学报, 2013, 45(8): 899-916. |

| [19] |

BLUMER H.Collective behavior[M]//LEE A M.New Outline of The Principles of Sociology.New York:Barnes and Noble, 1951.

|

| [20] |

张丽娟, 曾润喜, 王国华. 高校群体性事件网络舆情管理研究[J]. 情报杂志, 2011, 30(6): 61-64. |

| [21] |

Van Z M, SPEARS R, FISCHER A H, et al. Put your money where your mouth is! Explaining collective action tendencies through group-based anger and group efficacy[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2004, 87(5): 649-652. DOI:10.1037/0022-3514.87.5.649 |

| [22] |

Van Z M, LEACH C W, SPEARS R. Does group efficacy increase group identification? Resolving their paradoxical relationship[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2010, 46(6): 1055-1060. DOI:10.1016/j.jesp.2010.05.006 |

| [23] |

Van Z M, LEACH C W, SPEARS R. Protesters as "passionate economists":A dynamic dual pathway model of approach coping with collective disadvantage[J]. Personality and Social Psychology Review, 2012, 16(2): 180-199. DOI:10.1177/1088868311430835 |

| [24] |

石晶, 崔丽娟. 群体愤怒与群体效能对集体行动的驱动:内在责任感的中介作用[J]. 心理科学, 2014, 37(2): 412-419. |

| [25] |

SMITH E R, HENRY S. An in-group becomes part of the self:Response time evidence[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 1996, 22(6): 635-642. DOI:10.1177/0146167296226008 |

| [26] |

SMITH E R, SEGER C R, MANCKIE D M. Can emotions be truly group level? Evidence regarding four conceptual criteria[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2007, 93(3): 431-446. DOI:10.1037/0022-3514.93.3.431 |

| [27] |

LEACH C W, IYER A, PEDERSEN A. Angry opposition to government redress:When the structurally advantaged perceive themselves as relatively deprived[J]. British Journal of Social Psychology, 2007, 46: 191-204. DOI:10.1348/014466606X99360 |

| [28] |

GORDIJN E H, WIGBOLDUS D, YZERBYT V Y. Emotional consequences of categorizing victims of negative outgroup behavior as ingroup or outgroup[J]. Group Processes and Intergroup Relations, 2001, 4(4): 317-326. DOI:10.1177/1368430201004004002 |

| [29] |

MACKIE D M, DEVOS T, SMITH E R. Intergroup emotions:Explaining offensive action tendencies in an intergroup context[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2000, 79(4): 602-616. DOI:10.1037/0022-3514.79.4.602 |

| [30] |

LODEWIJKX H F, KERSTEN G L, Van Z M. Dual pathways to engage in 'silent marches' against violence:Moral outrage, moral cleansing and modes of identification[J]. Journal of Community & Applied Social Psychology, 2008, 18(3): 153-167. |

| [31] |

LEONARD D J, MOONS W G, MACKIE D M, et al. We're mad as hell and we're not going to take it anymore:Anger self-stereotyping and collective action[J]. Group Processes and Intergroup Relations, 2011, 14(1): 99-111. DOI:10.1177/1368430210373779 |

| [32] |

MCCARTHY J D, ZALD M N. Resource mobilization and social movements:A partial theory[J]. American Journal of Sociology, 1977(82): 1212-1241. |

| [33] |

TAJFEL H. Differentiation between social groups:Studies in the social psychology of intergroup relations[M]. London: Academic Press, 1978.

|

| [34] |

JENKINS R. Social identity[M]. London: Routledge Publishing Group, 1996.

|

| [35] |

石晶, 郝振, 崔丽娟. 群体认同对极端群体行为的影响:中介及调节效应的检验[J]. 心理科学, 2012, 35(2): 401-407. |

| [36] |

陈浩, 薛婷, 乐国安. 工具理性、社会认同与群体愤怒——集体行动的社会心理学研究[J]. 心理科学进展, 2012, 20(1): 127-136. |

| [37] |

STVRMER, SIMON B, LOEWY M. The dual-pathway model of social movement participation:The case of the fat acceptance movement[J]. Social Psychology Quarterly, 2003, 66(1): 71-82. DOI:10.2307/3090142 |

| [38] |

Van Z M, POSTMES T, SPEARS R. Toward an integrative social identity model of collective action:A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives[J]. Psychological Bulletin, 2008, 134(4): 504-535. DOI:10.1037/0033-2909.134.4.504 |

| [39] |

Van Z M, IYER A. Introduction to the social and psychological dynamics of collective action[J]. Journal of Social Issues, 2009, 65(4): 645-660. DOI:10.1111/josi.2009.65.issue-4 |

| [40] |

叶娜. 群体认同的结构与动机研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2009. http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/Y1534004

|

| [41] |

伊恩·罗伯逊. 社会学:下册[M]. 北京: 商务印书馆, 2011.

|

| [42] |

王海燕. 集合行为及其传播机制的理论探讨[EB/OL]. (2011-12-14). http://media.people.com.cn/GB/22114/44110/213990/16604920.html.

|

| [43] |

TAYLOR S E, PEPLAU L A, SEARS D O. Social psychology[M]. New Jersey: Prentice Hall, 1994.

|

| [44] |

OCASIO W. Towards an attention-based view of the firm[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(S1): 187-206. DOI:10.1002/(SICI)1097-0266(199707)18:1+<187::AID-SMJ936>3.3.CO;2-B |

| [45] |

邓少军, 赵付春. 组织非常规偶发事件认知研究评介与展望[J]. 外国经济与管理, 2012, 34(2): 35-42. |

| [46] |

向良云. 重大群体性事件演化升级的影响因素分析——基于扎根理论方法的研究[J]. 情报杂志, 2012, 31(4): 64-69. |

| [47] |

艾尔东·莫里斯, 卡洛尔·麦克拉吉·谬勒. 社会运动理论的前沿领域[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002, 94-178.

|

| [48] |

SMITH E R.Social identity and social emotions:Towards a new conceptualizations of prejudice[M]//Mackie D M, Hamilton D L. Affect, Cognition, and Stereotyping:Interactive Process in Group Perception.San Diego:Academic Press, 1993.

|

| [49] |

LOEWENSTEIN G F, WEBER E U, HSEE C K, et al. Risk as feelings[J]. Psychological Bulletin, 2000, 7(2): 267-286. DOI:10.3758/BF03212982 |

| [50] |

张欣. 校园突发事件中大学生信息传播行为偏好研究[J]. 中国安全科学学报, 2012, 22(7): 59-65. |

| [51] |

易前良, 林雯. 乡村集体行动中的信息传播研究——以小陶村新河污染事件为例[J]. 国际新闻界, 2012(7): 6-11. |

| [52] |

LYNCH M. After Egypt:The limits and promise of online challenges to the authoritarian Arab State[J]. Perspective on Politics, 2011, 9(2): 301-310. DOI:10.1017/S1537592711000910 |

| [53] |

伍新明, 许浩. 新媒体条件下群体性事件中危机传播的信息博弈[J]. 贵州社会科学, 2010, 250(10): 93-97. DOI:10.3969/j.issn.1002-6924.2010.10.015 |

| [54] |

赵奕奕, 寇纲, 彭怡, 等. 群体性突发事件中非一致性信任水平舆论传播建模与分析[J]. 系统工程理论与实践, 2012, 32(5): 971-976. DOI:10.12011/1000-6788(2012)5-971 |

| [55] |

魏玖长, 赵定涛. 危机信息的传播模式与影响因素研究[J]. 情报科学, 2006, 24(12): 1782-1785. DOI:10.3969/j.issn.1007-7634.2006.12.005 |

| [56] |

SPIER S. Collective action 2.0:The impact of ICT-Based social media on collective action-difference in degree or difference in kind?[J]. Ssrn Electronic Journal, 2012, 13(3): 473-498. |

| [57] |

纪诗奇. 受众信息传播行为的影响因素:模型的构建与实证研究[J]. 情报杂志, 2013, 32(3): 30-36. |

| [58] |

田晓睿, 王丹琛, 董安邦. 心理应激影响下公共危机信息传播机制研究[J]. 图书情报工作, 2014, 58(2): 59-65. |

| [59] |

赵鼎新. 西方社会运动与革命理论发展之述评——站在中国的角度思考[J]. 社会学研究, 2005(1): 168-209. |

| [60] |

陈虹, 沈申奕. 新媒体环境下突发事件中谣言的传播规律和应对策略[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2011(3): 83-91. |

| [61] |

ATHONY S. Anxiety and rumor[J]. Journal of Social Psychology, 1973(89): 91-98. |

| [62] |

SIMON B, LOEWY M, STVRMER S, et al. Collective identification and social movement participation[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1998, 74(3): 649. |

| [63] |

DOOSJE B, ELLEMERS N, SPEARS R. Perceived intragroup variability as a function of group status and identification[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 1995, 31(5): 417. |

| [64] |

THOMAS E, MCGARTY C. The role of efficacy and moral outrage norms in creating the potential for international development activism through group-based interaction[J]. British Journal of Social Psychology, 2009, 48(1): 115-134. DOI:10.1348/014466608X313774 |