捷克裔法籍作家米兰·昆德拉是最受中国读者喜爱的当代外国作家之一,他曾先后六次被提名为诺贝尔文学奖的候选人。2010年,在第五届“中国作家富豪榜”的子榜单“在中国最赚钱的外国作家富豪榜”的评选中,昆德拉以600万元人民币的版税收入位列第9,反映出其作品在中国图书市场中的超高人气。自20世纪80年代开始,一大批翻译界的学者专家开始对昆德拉的作品进行译介,其中包括韩少功、许钧、余先中、王东亮等重量级的翻译家,他们将《不能承受的生命之轻》《笑忘录》《玩笑》等昆氏名作翻译成中文,让中国读者可以直接感受大师的创作魅力。在昆德拉迷们的强烈要求下,上海译文出版社也于2013年推出了昆德拉系列小说,重新出版了昆氏十余部经典小说,为中国昆德拉研究的发展做出了巨大的贡献。2001年,暨南大学博士研究生李凤亮把昆德拉研究作为博士毕业论文的论题,这是中国首篇以昆德拉研究为主题的博士学位论文,也是至今为止惟一的一篇。随后,李凤亮连续在核心期刊上发表了数十篇学术论文,并成功申报了一项国家社科基金项目,将中国的昆德拉研究推向了顶峰,因此他也被誉为“中国昆德拉研究第一人”。之后,中国的昆德拉研究整体呈现出缓慢下滑的趋势,尽管每年的发文量都逾百篇,但有见地的学术论文较少。文章从研究成果分析、研究视角述评和存在问题与建议几个方面对21世纪国内昆德拉研究情况进行述评,探寻10多年来中国昆德拉研究发展的趋势与不足,提出合理的建议,以期为今后的深入研究提供启示。

一、研究成果分析根据中国知网数据库的高级检索,21世纪以来,中国学者以“米兰·昆德拉”为关键词公开发表的学术论文、学位论文、报纸以及会议论文共2162篇,年均发文量约为144篇。其中,期刊发文量为1761篇,重要报纸为255篇,博士论文1篇,硕士论文130篇,会议论文与学术辑刊共15篇。其中2000-2002年3年间,年均发文量仅为40余篇,而从2003年开始,年发文量猛增至百余篇,此后,国内昆德拉研究总体呈现出平稳波动的趋势。纵观21世纪国内研究,2000年共发文40篇,为最低值,而2012年则达到194篇,为历年之最。因考虑到中国知网上网周期比期刊出版时间滞后数月的因素,而统计数据截止时间为2015年11月1日,因此,2015年的发文量还有数十篇的上涨空间。此外,论文涉及各类国家级、省部级和市厅级课题多项,其中以李凤亮主持的2002年国家社会科学基金项目“米兰·昆德拉小说诗学研究”(02CWW008)、解华主持的2010教育部人文社会科学基金青年项目“米兰·昆德拉及其文化身份研究”(10YJC752017) 和曾宪文主持的四川省教育厅人文社会科学重点研究基地“四川外国语言文学研究中心”项目“后现代视野下的米兰·昆德拉小说研究”(SCWY10-30) 最具代表性。

在众多的研究者中,发文量5篇以上的有3人,分别是李凤亮(16篇)、曾宪文(7篇)和赵谦(6篇),发文4篇及以上的学者共7人,如表 1所示。

|

|

表 1 发表相关论文4篇及以上的作者及篇数统计表 |

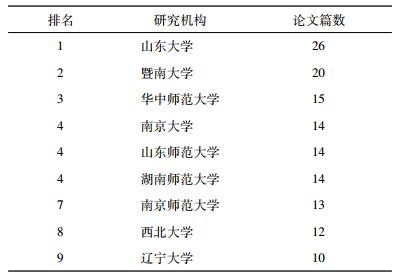

在研究机构发文数量的排名中,排名前3位的分别是山东大学(26篇)、暨南大学(20篇)和华中师范大学(15篇),此三校皆为英语专业实力很强的重点大学。此外,发文量超过10篇以上的机构共9个,大多为“211”工程重点院校,如表 2所示。

|

|

表 2 “米兰·昆德拉”研究机构及论文篇数排名 |

硕博士学位论文的作者是学术研究的后备力量,是该领域研究的未来与希望。21世纪以来,被知网收录的博士学位论文中,仅有1篇是以“米兰·昆德拉”为研究主题的,作者为暨南大学李凤亮博士。此外,共有130篇与昆德拉研究相关的硕士学位论文被知网收录,作者培养单位排在前5位的分别是山东大学、辽宁大学、华中师范大学、湖南师范大学和山东师范大学。

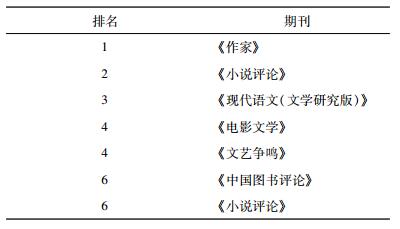

在中国知网收录的数千种期刊中,刊登昆德拉研究相关论文数量的期刊排名如表 3所示。从中可见,排在前3位的分别是《作家》(11篇)《小说评论》(10篇)以及《现代语文(文学研究版)》(9篇)。此外,刊登昆德拉研究论文7篇以上的期刊有7种,除《现代语文(文学研究版)》外,其余皆为核心期刊,这也为学者投稿选刊提供了一定的启示。然而,排名在前10位的期刊没有外语类核心期刊,外语院校的师生应加倍努力,争取在外语类专业期刊上多出成果。此外,在以昆德拉为关键词出版的重要报刊中,载文量排名前3位的期刊分别为:《中华读书报》(29篇)、《文艺报》(26篇)和《民主协商报》(26篇)。

|

|

表 3 21世纪刊登“米兰·昆德拉”研究论文数量最多的期刊排名 |

核心期刊发文量的多少是评价研究水平高低的一个重要指标,在21世纪发表的昆德拉研究论文中,CSSCI期刊(含扩展版)不足100篇,约占发文总量的5%,这也从侧面反映出了国内昆德拉研究水平总体质量不高,论文发表质量有待提高。其中,以2011年C刊发文量最低,仅为2篇,2009年最高,为10篇。在这些核心期刊中,昆德拉研究论文载文量排名前3位的分别为《文艺争鸣》(8篇)《小说评论》(7篇)和《外国文学研究》(3篇),其他期刊主要为CSSCI收录的大学学报、外国文学类核心期刊、各省社会科学院主办的社科期刊,也包括少量艺术类和新闻类期刊,如《新美术》《北京电影学院学报》《新闻大学》以及《编辑之友》等。值得一提的是,2005年共发表了C刊9篇,占据了该年发文量的8%,为历年之最。在2006年发表的C刊中,有4篇为外语类权威期刊,分别是《外国文学评论》《国外文学》《当代外国文学》和《外语与外语教学》。这两项数据反映出2005年和2006年国内昆德拉研究的水平相对较高,此后呈现出下降的趋势,这也提醒广大研究者应该潜心治学,多出精品,减少制造学术垃圾。但是,核心期刊不能作为衡量论文质量与水平的惟一标准。如王长才发表于《沧州师范专科学校学报》上的论文《政治·性·笑:王小波与米兰·昆德拉之比较》一文被引19次,李丽君发表于《荆州师范学院学报》上的论文《生命在轻重之间——解读米兰·昆德拉的〈生命中不能承受之轻〉》也被引11次,超过了诸多在核心期刊上发表的论文的被引量。此外,不少在普通期刊上的论文也被人大复印资料和《新华文摘》转载。

影响因子是评价期刊优劣的一个重要指标,而其中刊发论文的被引次数则是影响因子高低的决定性因素。因此,高被引论文从一定程度上代表了该研究领域的实际研究水平。21世纪以来,“米兰·昆德拉”研究论文被引频次排名前10位的论文中,有5篇作者为李凤亮,其中他在《国外文学》中发表的论文《接受昆德拉:解读与误读——中国读书界近十年来米兰·昆德拉研究述评》被引用30次,位列第一,这也充分证明了其是国内昆德拉研究当之无愧的领军人物。值得一提的是,中国社科院的赵稀方发表的《米兰·昆德拉在中国》一文,将昆德拉小说中的政治事件与中国的“文革”联系在了一起,具有较强的现实指导意义,该文被引20次,位列被引论文排名第4位。

二、研究内容与视角早在20世纪90年代初期,中国学术界就开始关注昆德拉的小说创作。1991年,湖北大学的段怀清在《当代外国文学》第1期发表了论文《米兰·昆德拉访问录》,向研究者推介这位伟大的小说家。随后,在20世纪90年代中后期,李凤亮等不少学者开始关注昆德拉小说中的艺术性﹑幽默元素以及复调叙事技巧。然而,总的来看,20世纪末期发表的论文研究视角较为集中单一,数量也仅有寥寥数十篇。进入了21世纪后,中国学界出现了一股昆德拉研究的热潮。纵观新世纪以来国内的研究成果,学者们主要从存在主义、复调技巧、矛盾哲学、主题研究以及意象隐喻等视角对昆德拉的小说进行了全面的研究。昆德拉的作品中蕴含着丰富的存在主义哲学,他多部小说中的主人公都经历了漫长的寻找自我的过程。中国的许多学者都从海德格尔等人的存在主义哲学入手,分析昆氏作品中的“存在”“媚俗”与“遗忘”,其中最具代表性的论文包括徐真华的《米兰·昆德拉:小说是关于存在的诗性之思》[1]、陈静的《存在的悖论——在历史维度上对米兰·昆德拉的存在论解读》[2]、潘利峰的《“存在”与“媚俗”——论米兰·昆德拉》[3]以及周林图和陈平辉的《勘探存在,寻找自我——米兰·昆德拉小说分析》[4]。这些论文解构了昆氏作品中“被遗忘的存在”的本质,分析了文本中“存在”与“媚俗”的真实意义,从而揭示了现代社会人类存在的悖论状态。不少硕士研究生也以探析昆氏作品中的存在主义思想为视角撰写了学位论文,如苏州大学文艺学专业硕士李立如的《发现存在之美——昆德拉小说理论研究》[5]和湖南师范大学比较文学专业硕士张容的《论米兰·昆德拉的存在哲思》[6]。昆德拉的父亲是音乐学院的教授,受父亲的影响,昆德拉自幼就热爱音乐,对音乐理论中的复调尤为感兴趣。他将复调技巧与小说创作完美地融合在了一起,形成了特有的昆氏复调。正因如此,研究昆氏作品中的复调技巧成为了中国学界关注的又一热点。曾宪文在《米兰·昆德拉小说复调艺术的具体内涵》一文中,分析了昆氏复调在文本中的具体表现形式。[7]沈晴的论文《被背叛的复调——米兰·昆德拉与陀斯妥耶夫斯基小说中的复调维度》,通过比较昆德拉与陀斯妥耶夫斯基的复调技巧运用的差异性,得出了结论:昆德拉小说是对复调“对话性”的背叛。[8]争论与质疑是推进学术向多元化方向发展的重要途径,李凤亮在21世纪初提出了昆氏小说“整体大复调”的概念,认为昆氏复调是对巴赫金复调理论的继承与发展。刘萌萌则对此提出质疑,在她的《对李凤亮“整体的大复调”的几点质疑——兼谈米兰·昆德拉小说中的复调因素》一文中,从三个方面对这一概念的精确性进行质疑。[9]河北师范大学文艺学硕士王娟的毕业论文题为《复调中的存在之思——昆德拉小说初探》,探索复调理论与存在哲学之间的关系。[10]矛盾哲学是昆德拉在小说中最常讨论的一个命题,他的多部作品都是以矛盾词作为章节的标题,因此,探寻其作品中蕴含着的矛盾哲学也备受研究者们青睐。在中国知网全文数据库中,有数十篇相关的研究论文发表。池大红与张岩在《求是学刊》上发表了论文《〈不能承受的生命之轻〉中自我探寻的永恒悖论》,以小说中4个主要人物为视角,论述了自我悖论存在着的2种方式。[11]赵谦也发表了《论〈不能承受的生命之轻〉中的矛盾哲学》[12]、《米兰·昆德拉〈玩笑〉中的哲学思想新探》[13]和《记忆与遗忘,天使与魔鬼——〈笑忘录〉中的双重矛盾主题变奏》[14]3篇系列论文,分别论述了昆德拉《不能承受的生命之轻》《玩笑》与《笑忘录》3部作品中肉与灵、轻与重、记忆与遗忘、天使与魔鬼等多对矛盾体的产生、消解和意义。昆德拉的小说中有很多反复出现的主题,包括牧歌、性爱、受虐女性、流亡以及回归等,这些主题也受到了不少研究者的关注。山东大学的巨苗从田园牧歌主题入手,撰写了硕士毕业论文《米兰·昆德拉的田园牧歌主题初探》,由此分析了“存在”的意义。[15]东北师范大学的于忠淼则从性爱角度入手,撰写了《切开欲望的金苹果——米兰·昆德拉小说性爱主题研究》,分析了性爱情节在昆氏小说中的重要性,从而进一步了解性爱行为与昆德拉创作意图的联系。[16]赵谦发表了论文《虚无·矛盾·性:昆德拉〈好笑的爱〉的主题解读》,以昆德拉《好笑的爱》为切入点,分析了其作品中常常涉及的虚无、矛盾以及性三大主题。[17]昆德拉的很多作品是以女性作为主要视角的,这些女性大多缺乏自主意识,她们的人生不得不依附男性。男性经常在外花天酒地,而这些女性受尽了身心的煎熬,无法解脱。湖南师范大学的梁玲就以这些受虐的女性为视角,撰写了硕士毕业论文《米兰·昆德拉小说中受虐女性形象研究》,将受虐女性分成自愿受虐和被迫受虐2种,分析了其社会历史成因。[18]作为一名从捷克移民到法国的作家,昆德拉对“流亡”与“回归”有着很深的感悟,他后期的多部作品就是围绕着这两大主题展开叙述的。刘英梅的《米兰·昆德拉小说的流亡主题论析》一文从新历史主义的视角分析了昆德拉与其塑造的流亡者的相似之处,剖析了其中蕴含着的人生哲理。[19]解华在《米兰·昆德拉的欧洲文化身份建构》一文中,分析了昆德拉对法国文化的依恋以及其为了实现精神上回归所做的努力。[20]耐人寻味的意象和隐喻也是昆氏小说创作的一大特色,这也引起了不少学者的关注。2005年,李凤亮先后发表了《遗忘与记忆的变奏——米兰·昆德拉小说的题旨隐喻》和《思想与音乐的交响——米兰·昆德拉小说的结构隐喻》2篇文章,分析了昆氏小说中的题旨与结构隐喻。[21-22]张再红的《荆棘丛生的背叛之旅——试论米兰·昆德拉笔下的背叛者群像》一文以昆德拉的多部经典作品为例,分析了昆氏小说中的3种背叛者意象,进而解读出这些背叛者群像的社会历史意义。[23]除了上述主要研究视角之外,还有部分研究者将昆德拉与其他作家进行比较研究,如王吉鹏和王燕撰写的论文《生命与生存之思:鲁迅与米兰·昆德拉比较》,从社会环境、时代氛围和文化背景三个角度分析了鲁迅与昆德拉的相似之处。[24]值得一提的是,在昆德拉在中国出版的十余部作品中,《不能承受的生命之轻》《不朽》以及《慢》三部作品最受研究者亲睐。

三、存在的问题与建议 (一) 存在问题通过分析10年来米兰·昆德拉研究的研究现状,可以发现其中存在以下4个方面的问题:首先,发表在核心期刊上的论文数量和比例相对较少,学术研究的整体水平不高。根据知网的统计数据,21世纪十余年间发表在各类核心期刊以及211、985院校学报等高质量刊物上的论文与总发文数的比率不足十分之一,被引用10次以上的论文不足15篇,引用次数最高的论文仅仅被引30次,很多文章是对文本的肤浅解读,高质量的论文相对较少。其次,相关研究领域缺乏领军人才,仅有深圳大学副校长、暨南大学博士生导师李凤亮教授是“米兰·昆德拉”研究领域的权威。李凤亮的博士学位论文题为《诗·思·史:冲突与融合——米兰·昆德拉小说诗学引论》[25],之后,他连续在权威期刊上发表了数十篇昆德拉研究的系列论文,由此创立了“昆德拉学”,引领了中国昆德拉研究的前沿。然而,李凤亮发表的研究成果主要集中在2000-2005年,之后便转变了研究方向。除了李凤亮之外,再无学者对昆德拉进行深入、全面、细致的研究。大多学者仅仅关注昆氏的某一部作品的解读,研究缺乏整体性。此外,部分著名学者也发表了数篇研究昆德拉的论文,如南京大学的许钧教授,但许钧更热衷于对昆德拉小说文本的译介,没有更多地关注昆德拉作品的研究。同时,尽管很多硕士生选择将米兰·昆德拉作为毕业论文写作的主题,但除了李凤亮外,没有其他博士专门地研究昆德拉,这也导致了研究的后劲不足。再次,重复研究过多,研究视角陈旧。如近百位学者在论文中分析昆德拉作品中的存在主义思想和复调结构,这些论文尽管文字表述不同,但观点类似,缺乏新意。另外,对于昆氏小说的研究,国内学界过分偏向《不能承受的生命之轻》,该部小说有数百篇的研究论文。而昆氏其他同样优秀的作品,如《玩笑》《无知》《身份》《好笑的爱》等却少有关注,相关研究论文仅寥寥数篇,这也使中国学界的研究呈现出片面性的特点。最后,相关综述类论文较少,尤其是国外研究综述类论文匮乏。根据中国知网检索,21世纪仅有1篇关于《不能承受的生命之轻》研究综述的文章发表,这远远不能满足研究者的需求。

(二) 建议根据研究中存在着的上述问题,笔者提出以下建议:首先,中国相关的权威学者应该多刊发相关研究论文,鼓励更多的硕士生和博士生从事昆德拉研究。优秀中青年学者应坚持研究,形成自己的特色研究体系,争取早日成为该领域的领军人才。其次,研究者应努力突破创新,引入新的研究视角,进行全方位的研究。如符号学是近年来国内外的一个热门学科,而昆德拉小说中就包含着丰富的符号意象,如数字符号、梦境符号以及动物符号等,昆德拉研究学者可以从这个方面入手,探索研究的新视角与方向。同时,除《不能承受的生命之轻》之外,研究者应多关注昆氏的其他作品,应该从比较的视角系统地研究昆氏小说创作的特点与发展脉络,以期全面地掌握昆氏小说的内涵。再次,中国的研究者应加强学术交流,开展昆德拉研究的专题研讨会,有条件的院校可以联合相关核心期刊开辟研究专栏,使优秀的研究成果得以推广。此外,纵观10年来研究现状,没有学者对国内外的昆德拉研究的整体情况进行总结。实际上,昆德拉在国外也有众多的研究者,这些研究者撰写了许多高水平的论文与专著,对昆德拉作品的研究极具参考价值。其中最具代表的包括“玛丽亚·内克娃·班纳吉的《终结的悖论》(美国)、克韦托斯拉夫·施尔蒂克的《米兰·昆德拉的小说世界》(德国)、伊娃·格兰德的《昆德拉或欲望的记忆》、乔瑟琳·麦克赛特的《米兰·昆德拉的十八世纪》、弗朗索瓦·里卡尔的《阿涅丝的最后一个下午》”等。[26]此外,21世纪以来国外一些著名期刊上刊登了不少昆德拉研究论文,这些论文立意新颖、视角独特,为中国研究者提供了诸多崭新的视角。如Springer杂志在2009年刊载了皮来克斯·马丁的论文《论小说的现代性特征》,该文以昆德拉小说为例,分析了现代作家如何在创作中突显时代性特征。[27]Crosscurrents在2008年春季刊上刊载了苏格罗斯·史蒂芬的论文《不能承受的生命之轻:对天主教传统思想的重塑》,该文分析了昆氏小说对天主教思想的传承与发展,对昆德拉研究颇具价值。[28]因此,今后中国学者应积极开拓国际视野,定期对国外最新研究进展进行述评,以便了解掌握最新的研究趋势与动态。最后,因昆德拉为当代作家,有条件的研究者应该尝试去了解其创作的最新动态,积极了解其新作的动态。如在沉寂了10年之后,昆德拉于2013年11月推出了新作《庆祝无意义》。该作的法文版于2014年4月在法国出版,中文版于2014年7月问世。该作汇集了昆德拉创作的所有精华,研究者应该积极研究,及时推送最新的研究成果。

| [1] | 徐真华. 米兰·昆德拉:小说是关于存在的诗性之思[J]. 外国文学研究, 2008(4): 6–14. |

| [2] | 陈静. 存在的悖论——在历史维度上对米兰·昆德拉的存在论解读[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2009(5): 103–105. |

| [3] | 潘利峰. "存在"与"媚俗"——论米兰·昆德拉[J]. 世界文学评论, 2008(1): 146–149. |

| [4] | 周林图, 陈平辉. 勘探存在, 寻找自我——米兰·昆德拉小说分析[J]. 东华理工大学学报(社会科学版), 2010(2): 136–139. |

| [5] | 李立如. 发现存在之美——昆德拉小说理论研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2008. |

| [6] | 张容. 论米兰·昆德拉的存在哲思[D]. 长沙: 湖南师范大学文学院, 2010. |

| [7] | 曾宪文. 米兰·昆德拉小说复调艺术的具体内涵[J]. 四川文理学院学报, 2008(1): 38–41. |

| [8] | 沈晴. 被背叛的复调——米兰·昆德拉与陀斯妥耶夫斯基小说中的复调维度[J]. 俄罗斯文艺, 2009(2): 43–47. |

| [9] | 刘萌萌. 对李凤亮"整体的大复调"的几点质疑——兼谈米兰·昆德拉小说中的复调因素[J]. 衡水学院学报, 2012(3): 51–54. |

| [10] | 王娟. 复调中的存在之思——昆德拉小说初探[D]. 石家庄: 河北师范大学, 2008. |

| [11] | 池大红, 张岩. 《不能承受的生命之轻》中自我探寻的永恒悖论[J]. 求是学刊, 2014(1): 134–140. |

| [12] | 赵谦. 论《不能承受的生命之轻》中的矛盾哲学[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2014(5): 54–60. |

| [13] | 赵谦. 米兰·昆德拉《玩笑》中的哲学思想新探[J]. 西安建筑科技大学学报(社会科学版), 2014(5): 71–76. |

| [14] | 赵谦. 记忆与遗忘, 天使与魔鬼——《笑忘录》中的双重矛盾主题变奏[J]. 南京航空航天大学学报(社会科学版), 2015(1): 68–72. |

| [15] | 巨苗. 米兰·昆德拉的田园牧歌主题初探[D]. 济南: 山东大学, 2009. |

| [16] | 于忠淼. 切开欲望的金苹果——米兰·昆德拉小说性爱主题研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2012. |

| [17] | 赵谦. 虚无·矛盾·性:昆德拉《好笑的爱》的主题解读[J]. 广东技术师范学院学报, 2015(3): 56–62. |

| [18] | 梁玲. 米兰·昆德拉小说中受虐女性形象研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2012. |

| [19] | 刘英梅. 米兰·昆德拉小说的流亡主题论析[J]. 重庆师范大学学报(哲学社会科学版), 2006(2): 105–110. |

| [20] | 解华. 米兰·昆德拉的欧洲文化身份建构[J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版), 2013(1): 98–102. |

| [21] | 李凤亮. 遗忘与记忆的变奏——米兰·昆德拉小说的题旨隐喻[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2005(2): 106–111. |

| [22] | 李凤亮. 思想与音乐的交响——米兰·昆德拉小说的结构隐喻[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2005(6): 86–91. |

| [23] | 张再红. 荆棘丛生的背叛之旅——试论米兰·昆德拉笔下的背叛者群像[J]. 外国文学研究, 2008(4): 15–22. |

| [24] | 王吉鹏, 王燕. 生命与生存之思:鲁迅与米兰·昆德拉比较[J]. 韶关学院学报, 2009(1): 18–21. |

| [25] | 李凤亮. 诗·思·史: 冲突与融合——米兰·昆德拉小说诗学引论[D]. 广州: 暨南大学, 2001. |

| [26] | 许从巨. 叩问的存在——米兰·昆德拉的世界[M]. 北京: 华夏出版社, 2005: 286. |

| [27] | PLAX M. The novelty of modernity[J]. Springer, 2009(46): 275–284. |

| [28] | SCHLOESSER S. The unbearable lightness of Being:Resourcing catholic intellectual traditions[J]. Crosscurrents, 2008(1): 65–95. |