在中国,行政-立法关系也就是政府-人大关系,是社会主义民主政治制度以及国家治理体系中的最为重要的组成部分或关键因素之一。中国共产党的十八届三中全会的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出了全面深化改革总目标--完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化;并明确指出要加强社会主义民主政治制度建设,推动人民代表大会制度与时俱进。建立和维护一个平衡有效的行政-立法关系,是推进人民代表大会制度与时俱进的一项重要内容。地方人大及其常委会作为处在民主法治建设第一线的地方立法主体,理应在现代化国家治理体系构建和民主法治推进过程中发挥其应有的引领作用,而位于首都的北京市人大更应该起到表率作用。自1979年12月北京市人大及常委会成立以来,共“举行市人民代表大会53次,召开市人大常委会会议245次,制定地方性法规311件,现行有效的148件”[1] 172。尽管北京市的众多法规涵盖政治、经济、文化及社会发展等诸多领域,为民主法治化建设作出了积极贡献,但在立法过程中也暴露出立法质量不高、部门利益化等问题。因此,文章通过研究立法过程中北京市人大和政府之间的互动关系,探究北京市人大在实际立法过程中所扮演的角色,并为人大发挥法定的主导作用提出现实有效的建议。

一、 北京市人大在立法中的地位 (一) 制度上的北京市人大应主导立法过程在世界上大部分国家,都能在宪法里找到描述行政-立法关系的条款。这也是最直观的探究行政-立法关系的路径。中国宪法规定:“地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。地方各级人民政府是地方各级国家权力机关的执行机关,是地方各级国家行政机关。”这表明地方政府与人大之间是从属关系。正如傅林所认为的,地方人大和地方政府是决定与执行、产生(包括选举和任命)与负责、监督与被监督的关系。在立法过程中,地方人大的法律地位应当高于地方政府,是“议行分立”但非分权制衡。[2]尹汉华也主张地方人大与地方政府是权力机关与执行机关的关系,是产生与负责、监督与报告的关系。[3]1-3同时,王忠祥和韦宝平从权力来源、性质和运行的角度切入,认为地方人大与行政机关是决策与执行、监督与被监督的关系。[4]104-109综上,从法律的角度来看,地方行政-立法关系应该是以人大为主导的互动关系。

与此同时,各地方人大也通过地方性法规对地方人大与政府在立法中的关系做了相应规定。《北京市制定地方性法规条例》(以下简称《条例》)以法定形式对北京市人大的立法权限、立法程序、立法解释权做了详尽的规定。就人大的立法权限而言,其规定人民代表大会有权制定“法律规定由市人民代表大会制定的事项、本市需要制定法规的特别重大事项、规范市人大代表大会自身活动的其他事项。”此外,《条例》还授予人大主席团认定“特别重大事项”的自主权,从而给予北京市人大广泛的立法权限;就立法程序而言,第9条和第20条规定了北京市人大和常委会有权决定是否提请市政府提出的法规案;第31条和第32条规定市人大常委会享有搁置审议、暂不交付表决、终止审议等“过滤性”程序的权力。同时,《北京市人民代表大会常务委员会议事规则》第11条规定北京市政府有权向北京市人大常委会提出议案,但是否提请审议则由主任会议决定。在此程序下,北京市人大可在审议提请这一环节上对政府提案进行筛选,从而起到监督和限制政府的作用。此外,《北京市人民代表大会议事规则》中还规定了北京市人大有权审议市政府工作报告和财政预算、审查地方性法规案和议案、质询政府工作。因此,在北京市地方性法规的制度设计中,市人大和市政府在立法中的关系也应当是主从关系,市政府是对市人大负责的。

(二) 实践中北京市人大立法主导权缺失在实践中,地方人大与政府的关系并非完全与制度安排吻合,而是随着经济社会发展而呈现动态的互动关系。可以说,在地方实际立法过程中,地方人大的主导作用尚未发挥,地方政府也并不严格对地方人大负责。尹汉华在总结现实政治实践时指出现实中政府越过人大直接向党委负责、政府首长由党委选派和人大监督权不独立等问题严重。[3]1-3王忠祥和韦宝平认为现实政治法律关系十分复杂且尚未处于统一状态。[4]104-109由于政府领导人也并非完全由人大代表决定,人大对政府领导人的任免只是形式上的;同时,由于地方人大与政府职权划分模糊,现实中的重大事项决定权往往由地方政府履行,而地方人大仅拥有形式上的决定权。不过,人民代表大会制度的发展是一个动态的过程,有学者认为人大在立法过程中的地位有增强的趋势,按照梅泽和布隆戴尔的分类法,目前人大是一个“响应型”立法机构,其正在从“萌芽期”立法机构向“受限制”立法机构转变,其在立法过程中渐渐表现其影响力,但在某些领域尚未实现与政府抗衡的能力。[5]

在研究某一立法机构在立法中的地位时往往首先考察其组织结构。因此,在考察北京市人大在实践中发挥的作用时,首先可以考察其人员构成。文章以北京市人大官网公布的代表名单为基础,收集统计北京市第十三届、十四届人民代表大会代表的职业背景中来自人大系统和政府部门的数量和比例。其中北京市人大代表的职业背景特指在北京市人大常委会官网上“代表名单”板块中公布的职业。由于北京人大代表职业背景结构较为复杂,存在身兼数职的情况,因此,在本次统计中,代表最终职位以高职、实职单位为准。[6]为方便统计,文章在统计中将政府、法院、检察院和党委统一计入政府部门,而工、青、妇联、工商联以及社区居委会、村委会作为群众性组织则不计入在内。经过统计,“市十三届人民代表大会代表”共计779名,其中来自政府部门的共计213名,占比27.3%;来自人大各委员会的共计91名,占比11.7%。其中兼职市人大各委员会委员的代表共计110名,专职和兼职人员总计为201名,兼职率为54.7%。“市十四届人民代表大会代表”共计758名,其中兼职市人大各委员会委员的代表共计129名,来自政府部门的共计174名,占比23.0%;来自人大的共计101名,占比13.3%。其中专职和兼职代表总计为230名,兼职率为56.1%。近两届人大代表中,来自政府的代表占比是来自人大系统的两倍左右,而且人大各委员会成员的代表兼职率均高于半数,如表 1所示。这说明,虽然人大居于法定上位,但事实上政府部门的代表过多。此外,人大代表选举过程中过于注重代表的业务能力和社会影响力,而非真实的代表能力。这些凭借个人社会影响力当选的各行业精英,由于其本职工作繁忙,没有大量时间参与管理人大事务。因此,代表兼职率过高也是限制北京市人大实现其法定地位的主要因素之一。来自政府部门的兼职代表过多导致了人大在一定程度上偏离了其作为良好的民意表达综合机制的法定职责。总而言之,根据代议制的多数原则,从北京市人大代表的结构可以看出,政府凭借在人大代表中的人数优势掌握立法的主动权。

|

|

表 1 市人大代表职业背景 |

文章关于立法过程的阶段划分主要是以法案提交至人大和人大颁布法律法规为划分节点,在立法法案提交至人大之前称为立法准备阶段或前立法过程(pre-legislative process);法案提交至人大到人大审议后颁布法律法规的过程称为立法过程;而法律法规颁布后的执行、检查、解释被定义为后立法过程(post-legislative process)。

二、 立法准备过程中北京市行政-立法关系立法准备过程也叫前立法过程,是指在立法机构中的立法程序正式启动之前为立法奠定基础的相关准备活动。在这一阶段,北京市人大行使法定权力的方式主要是讨论、考察和甄选需要纳入地方性法规调整的社会关系,具体表现形式是对法案起草的提前介入和立法计划。

(一) 立法提前介入立法提前介入,是为增强审议质量和保障立法效果,提出在立法实践中立法机构效仿“司法活动中检察机关在面临重特大案件时提前侦查了解、听取讨论、引导取证的工作方式”[7]而实行的一种人大提前参与立法的补充机制。其主要表现为负责“二审”的人大专门委员会通常应政府邀请提前介入立法调研、论证、会商和起草工作中,并就“立法思路、框架和重难点”[8]与法案利益相关部门沟通,提前了解法规起草情况,从而保证法规的完整性和衔接性。[9]

在中国长期的立法实践中,各地方法规的起草基本遵循“谁主管,谁负责;谁立项,谁起草”的工作模式,因此,以往法规的制定起草工作主要由政府负责,最后交付人大审议,从而造成了起草和审议工作的脱节。为了保证法规的延续性和立法效率,北京市人大经常性提前介入政府的起草工作并就此提出要求,譬如在《中关村科技园区条例》的起草过程中,北京市人大常委会教科委和法工委就曾委派人员加入起草小组,并全程参与立法调研、框架设计、方案论证、草案撰写、征求意见、协调修改等工作。[1]185此外,2014年《北京市人民代表大会常务委员会工作报告》中也指出为避免立法工作中残存的行政部门思维和部门利益趋向,市人大要全面介入立法过程,转变立法理念,运用法治思维和改革精神开展立法工作。[10]虽然北京市人大对市政府起草工作的提前介入目前仍是一种非制度化安排,但是这种方式确实能有效节省立法成本、保证法规衔接性、提高立法效率,此外还发挥了约束、平衡政府部门利益,提升人大在立法过程中话语权,实现法规“公正、平等”原则的实质性作用。

(二) 立法规划与计划地方立法规划,是指“有立法权的主体,在一定职权范围内、为达到一定的目的,按照一定的原则和程序所编制的准备用以实施的关于立法工作的设想和部署”[11],其在立法实践中具有指导性价值,但列入立法规划并不表示法案的提交。而年度立法计划作为立法规划的补充,明确了立法项目的起草单位、提请常委会初次审议时间以及审次安排等内容。

1. 立法计划项目的来源文章收集了2008-2016年期间(即第十三届和第十四届北京市人民代表大会)的立法计划项目,并进行分析。①在北京市的年度立法计划中,立法项目主要来源于市人大常委会和市人民政府,其中来自市政府的立法项目占大多数,近9年间平均占比高达81.6%,这反映出立法项目来源过于单一、人大立法能力受限的问题,如表 2所示。一方面,市政府作为立法项目的主要供给方,容易受部门利益影响而造成立法输出的部门化倾向;另一方面,一些牵涉到复杂利益关系的重大立法项目,由于市政府不愿意推动而无法及时提上议程,会造成立法的断层与缺位。

|

|

表 2 年度立法计划拟提请审议项目来源及比例 |

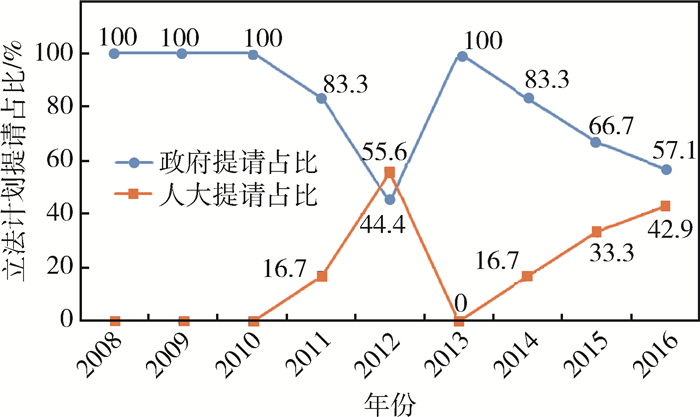

实务界一般认为人大在每届任期内的第四、五年履职趋于成熟,据此按届别看,第十三届(2008-2012年)和第十四届(2013至今)任期内来自市人大的立法项目随履职的规范化而逐步上升,值得注意的是,在第十三届第五年,也就是2012年,人大提请立法项目数首次超过了政府提请的立法项目数,而第十四届中,至2016年人大提请项目占比也已达到42.9%,如图 1所示。这说明市人大在任期内力图通过加强法规项目的统筹安排试图改变过去被动的局面,力求把握法规立项的主动权,并取得了一定的成效。当然,由于地方性法规的立法需求多源于日常行政管理实践需要,因此,市政府作为地方性法规的直接执行者,依然是立法项目的主要来源者。针对这一情况,市人大仍可以通过完善立法论证制度来加强审查,以合理配置立法资源,防止部门利益化倾向。

|

图 1 年度立法计划政府与人大提请项目占比 |

2. 立法计划项目的落实

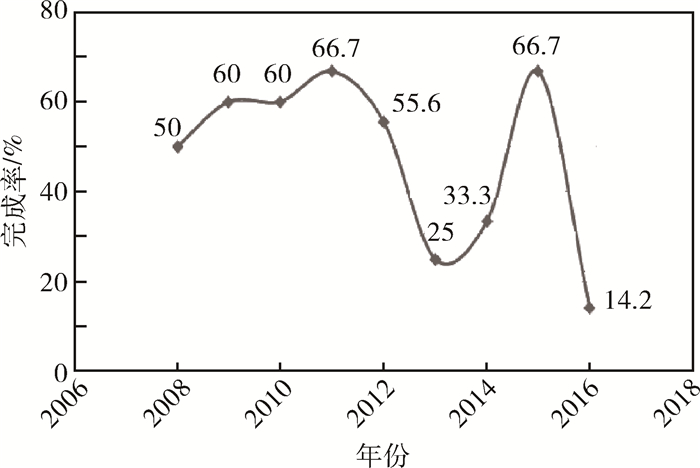

北京市人大常委会自1993年以来,已先后编制5个立法规划,其中前四届任期内的立法项目完成率在60%左右。[1]224具体到立法计划,2008-2016年,立法计划中共涉及法规案51项,其中总计未完成10项,占比19.6%。但就立法计划年度完成率而言,平均年度完成率为48%(统计截止时间为2016年12月15日,如果剔除2016年的情况,平均完成率为52%),而每届人大立法计划年度完成率呈现逐步提升,至第三、四年出现尖峰,此后回落的趋势。对比第十三届、十四届北京市人大,可知第十三届的立法项目完成率为58%,比较贴近前几届的数据;而第十四届人大目前的立法项目完成率仅为35%,明显低于往届平均水平,具体如表 3和图 2所示。一般认为立法计划完成率的下降原因可能在于立法条件未成熟和存在意见分歧,这一现象可部分归因于人大立法自主性的提升,在实际立法过程中结合实际情况筛选和排除出了不适合的立法项目。

|

|

表 3 年度立法计划落实情况 |

|

图 2 年度立法计划完成率 |

三、 立法过程中北京市行政-立法关系

立法过程,是包含“由法案提出到法的公布这一系列正式立法活动”的过程,即法案依据明确法律规定在人大遍历提案、审议、表决、公布四个主要程序并得以具备法律效力的整个运作过程。[12]138

(一) 提案中“行政垄断”现象明显提案通常被认为是立法过程的第一个环节,是指享有提案权的主体按照法定程序和方式向特定立法机关提出关于制定、修改、废止某项法律法规的动议。[13]根据北京市的有关规定,享有向市人大提案权的主体包括市人大主席团、市人大常委会、市人民政府、市人大专门委员会以及一个代表团或者十名以上代表联名;享有向市人大常委会提案权的主体包括主任会议、市人民政府、市人大专门委员会、常委会五人以上成员。②

就北京市而言,自2008-2016年间共发布地方性法规80部,其中可查证提案主体的共有41部(排除2010年和2016年对地方性法规的集中修正),其中由人大系统提案的共有7部,仅占17%,其中主要是主任会议、市人大专门委员会和市人大常委会下辖机构;市人民政府提案的共有34部,占比83%;市人大主席团、一个代表团或者十名以上代表联名以及常委会五人以上成员这些主体并没有提出法案。数据说明在北京市的立法实践中存在提案主体失衡的情况,其中“行政垄断”现象较为明显,市人大并未发挥其主导作用,而其他主体的提案权更是长期虚置。在内容方面,市人民政府因行政管理需要而提出其职能范围内的法规案,而市人大常委会主任会议及下辖机构则从自身建设、政治民主建设等方面提出法规案,目前主要集中于选举办法、代表办法、地方性法规的修订等方面,具体涉及专业性较强的法规案,如预算案则由人大专门委员会提请。

(二) 审议中政府依旧强势,但北京市人大的主动权有所提升审议是立法机关就法案的内容进行讨论、甄选和改进的过程。根据审议次数的差别,各地的审议程序一般可分为一审制、两审制、两审三通过制、三审制等。

1. 审议次数在北京市的立法实践中,审议程序曾采取过一审制、两审制、两审三通过制、三审制和四审制等多种形式,目前主要采取两审三通过。通过对2008-2016年期间北京市颁布的41部立法计划内法规进行统计分析(统计要素包括法规初次提请审议的时间、提请审议的主体、颁布时间、审次和审议时长),发现在2011年之前颁布的法规没有单设的“表决”环节,其中10部为二审二通过,1部为三审三通过;此后,除审议时间最短的《北京市人口与计划生育条例》为一审表决外,另有21部为两审三通过,4部为三审通过,1部为四审通过(《北京市全民健身条例》)。北京市地方性法规在立法过程中审议次数的延长,一方面能够增加立法调研时间,提升审议效果和立法质量;另一方面这种“缓冲阀”的设计使得市人大在面对重大事项时得以延迟表决时间,而不致频繁出现“政府起草,人大表决”的机械运作模式,提升了人大在立法过程中的自主性。

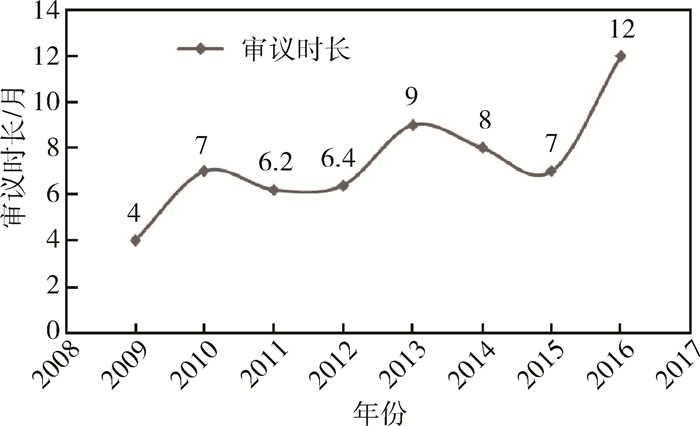

2. 审议时长立法机关的自主性不只表现在法案颁布的绝对数量,还体现在每部法案所花费的时间上。布隆戴尔在定义立法机关自主性时提到:当立法机关比较顺从时,法案很容易通过。特别是,法案所花费的时间或参与辩论的人数较少;而随着其自主性的提升,法案所花费的时间也随之增长,即审议时长会随着地方立法机关独立性的提升而不断增长。[14]在统计的41部法规中,市人大提请审议的共7部,其中审议时长在6~16个月间浮动(排除《北京市区、乡、民族乡、镇人民代表大会代表选举实施细则(修改)》审议时长为60个月的特殊情况),平均审议时长约为9个月10天;政府提请审议的共29部,其中审议时长在2~12个月之间浮动,平均审议时长约为6个月15天,如表 4所示。由此可见,市政府提请审议的法规案审议时长较之市人大提请的短,这说明政府的立法提案较容易通过,反映了市政府在立法实践中的强势地位。以法规颁布年份为时间节点,审议时间总体呈现波动上升趋势,这也从侧面反映了北京市人大在有意识地通过使用审议权限发挥自己的主导功能,如图 3所示。

|

|

表 4 法规案平均审议时长 |

|

图 3 法规审议时长 |

3. 审议修改比

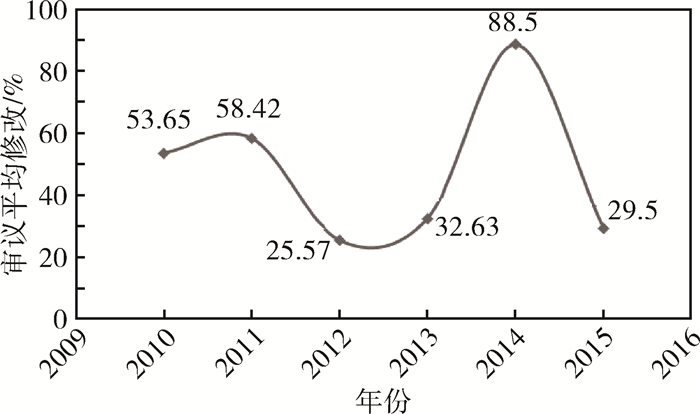

在审议环节,人大除了对立法必要性、执法可能性提出意见外,大部分意见都集中在法规条文的修改。法规条文修改分为实质性修改和文字性修改,其中文字性修改不更改法规草案中的权利义务关系,而实质性修改包括草案结构、效力的改变、相关主体权利义务的调整以及行政机关权力的改变。因此,考察人大对法规草案的实质性修改,能够体现人大行使立法权的能力。文章对2009-2016年北京市公布的41部地方性法规进行文本统计分析,其中常委会公报信息完整收录审议信息的共27部,统计中将章节条款的某一项改变计为一处(如某一“款”中更改两个地方,只统计为一处)。按法规颁布时间看,每届人大任期内对法规草案审议修改的比例基本呈现先升后降的趋势,其平均审议修改比达46.8%,如图 4所示。由接近50%的修改比可见,北京市人大并不是所谓的“橡皮图章”,仅仅象征性审议法案,而是综合考虑来自各方的意见,对法案实施实质性修改,在立法过程中较好地发挥了作用。但是,市人大对政府提请的法规案平均修改率仅为41.83%,对自身提请的法规案平均修改率则高达75.55%,由此可见与政府相比,人大在法规审议中仍然处于相对弱势的地位。

|

图 4 审议平均修改比 |

(三) 表决与公布是实际立法过程中行政-立法关系的反映

表决,是立法机关对法规案表示最终的、具有决定意义的态度。公布是指法定主体将表决通过的法律依法定程序予以公开发布,使其具有法律效力。[12]175到目前为止,没有公开资料显示有法规案在北京市人大表决的被否决,不过,自2011年以来北京市在“二审”后增加了“表决”环节,从立法程序上给予市人大及常委会表达“反对”态度的可能性。此外,在2016年《条例》的修订草案中,增加了重要条款单独表决的规定。“单独表决的条款经常务委员会会议表决后,主任会议根据单独表决的情况,可以决定将法规草案表决稿交付表决,也可以决定暂不付表决再交法制委员会和相关专门委员会进一步审议。”③这种单独表决的设计不仅体现了立法的审慎性和精细化,也提升了市人大及常委会表决的能动性,有助于改变表决的形式化特点和法案高通过率现象。一方面,迄今为止没有法案被否决的现象出现表现出尚未“成熟”的法案不会进入表决环节,对于法规的争议以及各利益相关部门的博弈在表决前的过程中已经达成一致;另一方面,北京市人大关于重要条款单独表决规定体现了北京市人大提升立法自主权的制度创新,推进人大制度与时俱进。

四、 后立法过程北京市行政-立法关系后立法过程,是指通过法律颁布后的解释、废止、执法检查等一系列完善法律法规的过程。在这个阶段,其法定权力行使主体是市人大常委会。

(一) 法规解释作为提升人大立法自主性的重要工具未被有效利用法规解释是由地方人大常委会根据立法原意、法律意识和现实需要对法规内容、含义及相关术语而作的说明阐释。[15]通常法规解释被认为是提升立法机构立法自主性的重要工具。《条例》规定“法规解释权归属市人民代表大会常务委员会”,而市人民政府有权提出法规解释要求。但是到目前为止,北京市人大常委会尚未作过法规解释。这反映出目前北京市人大尚未充分重视和利用法规解释来提升其立法主导能力,可以成为下一步人大制度改革的一种选择。

(二) 执法检查是人大实施立法监督的主要方式执法检查是全国人大常委会和县级以上地方各级人大常委会行使监督职权的重要方式,其目的是维护法律尊严,促进法律贯彻实施,其对象是同级法律实施机关。④自2010年以来,北京市人大常委会公报共涉及执法检查19次,对象包括22部法律法规,其中7部是北京市在2008-2016年期间颁布的地方性法规。⑤一方面,执法检查已成为北京市人大常委会反思立法缺陷、完善法规的立法程序后途径;另一方面,执法检查是市人大常委会有效制约政府的手段和工具。

(三) 法规废止是北京市人大提升立法自主性的补充手段法规废止是“有权机关或人员,依法定程序将现行有效的法规予以明确废弃,使之失去法律效力的活动。”[1]357除法规“自然失效”外,在实践中往往存在两种“明示废止”的情形,即做出废止决定和在制定新法规的同时废止旧法规。通常作为一般立法过程结束后的补充手段,对已有法律法规的筛选优化。例如:北京市人大在2010年就法规与当前经济社会发展不相适应、与国家新出台法律、行政法规不一致以及法规相互不协调的情况,对2009年底前通行有效的137项法规进行了集中清理,其中包括废止《北京市小公共汽车管理条例》以及列入立法规划计划修订或废止共计13件。在此过程中,市人大法制办公室发挥了组织协调各相关部门开展工作的作用。

五、 总结与改进建议通过对立法过程参与主体以及三个主要阶段中的代表性环节进行分析,可以看出近年来北京市行政-立法关系的一些动态调整,包括代表多样化和专职化,人大“提前介入”,立法项目格局优化、审议程序严格化、实行“单独表决”等,然而仍有一些问题限制着北京市人大主导功能的发挥。

(一) 现存问题 1. 立法参与主体代表性不足立法过程的参与主体--人大代表仍然存在代表性不足的问题,其表现为政府系统占比、代表兼职率过高。

2. 法规案的“行政垄断”明显立法项目提议和法规案提请的“行政垄断”仍然比较严重,政府由于其专业性、人财物的资源优势以及日常管理需要而主导着立法方向。

3. 程序性手段效用缺失北京市人大在法案审议、修改、表决中的实质性作用不足,法案是否列入议程、是否暂不交付表决、是否搁置、是否通过等程序性障碍在现实中的使用都比较罕见。

4. 人大“立法解释权”虚置相对而言,在法规执行过程中,北京市人大对法规解释的意识较为淡薄,而市政府在相当程度上实际享有自主解释法规的权限,而目前这种法规解释还亟需人大对其监督和审查。

(二) 优化建议为了切实构建“市委领导、市人大常委会主导、市政府发挥基础性作用、各部门统筹协调”的新型立法工作格局,就需要采取有效的改革措施使市人大重塑自我认知,改变过度依赖政府立法的惯性思维,从而真正担负起“权力机关”的重任。

1. 优化人大代表成员结构就北京市人大成员结构而言,要改革“追认投票”的选举模式⑥,探索建立市人大及常委会成员专职化的制度;人大代表及常委会成员要向社会开放,鼓励专家学者、社会各界人士专职驻会。

2. 建立开放立法机制就前立法过程而言,要建立开放的法规立项机制。不仅立法规划的项目意见征集要对社会开放,还要部署一体化的意见处理反馈渠道以完善民意采纳机制。此外,要设立合理的公众参与和信息公开机制,譬如立法听证制度、征求公众意见程序等,使得公众能够参与提案、审议、表决、公布的各个环节,以便弥补人大在立法过程中的疏忽。

3. 善用立法程序性手段在立法中,北京市人大要善用立法程序性手段以提升其主动性:制度化“提前介入”机制,确保市人大对法规项目的提前过滤;建立多元化的法规起草机制,授权多方主体参与法规起草工作,采取“背对背”的方式,由多方同时起草法案;推动实行完善的议案转化机制,确保有提案权的主体的合理议案能够进入议程;善用立法程序中的特殊过滤机制和工具,譬如暂不列入议程、暂不交付表决、搁置审议、修改完善后重新提请审议、否决、重要条款单独表决等。对于涉及重大问题或分歧意见的,要审慎操作,尊重少数代表的合理意见。

4. 实施法规的后立法追踪就后立法过程而言,市人大要积极处理争议,主动对政府执法和公众守法过程中存有疑议的条款作出立法解释;对于已经颁布的地方性法规,要根据需要设立定期或不定期的执法检查计划;建立地方性法规定期清理机制,对于不适应现实需要、违背上位法的地方性法规要主动审查,及时修改或废止。

注释:

① 数据来源于北京市人民代表大会常务委员会官网--立法计划,网址为http://www.bjrd.gov.cn/zdgz/lfgz/lfjh/,浏览日期为2016年12月17日。

② 参见:《北京市制定地方性法规条例》。

③ 参见:《北京市制定地方性法规条例(修订草案修改稿)》,网址为http://www.bjrd.gov.cn/zdgz/zyfb/syyj/201609/t20160918_166801.html,浏览日期为2016年12月17日。

④ 参见:《全国人民代表大会常务委员会关于加强法律实施情况检查监督的若干规定》。

⑤ 数据来源于北京市人大常委会公报,网址为http://fuwu.bjrd.gov.cn/rdzw/information/exchange/bulletin.do?method=listForWeb,浏览日期为2016年12月17日。

⑥ 追认投票,是指结果实际发生在投票之前,投票不过是对某种既成事实的认定,以投票的形式把非民主的东西披上了民主的、合法的外衣,参见邓廷涛所写的投票与民主,载《人大研究》,2008年第10期。

| [1] | 田侠. 党领导立法实证研究——以北京市人大及其常委会为例[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2016: 172-357. |

| [2] | 傅林. 略论"人大"与政府的关系[J]. 沈阳师范学院学报(社会科学版), 1995(1): 38–41. |

| [3] | 尹汉华. 理顺我国执政党、人大与政府之间的关系[J]. 齐齐哈尔师范高等专科学校学报, 2007(2): 1–3. |

| [4] | 王忠祥, 韦宝平. 当代中国国家政权机关运行中的政治法律关系分析[J]. 理论月刊, 2012(1): 104–109. |

| [5] | 严行健. 国外比较立法机构研究——以人民代表大会制度研究为切入点[J]. 国外社会科学, 2013(2): 73–81. |

| [6] | 张涛. 第十届全国人大常委会组成人员结构分析: 主要特点与发展面向[M]//当代中国政治研究报告: 第七辑. 北京: 中国社科文献出版社, 2008: 78-93. |

| [7] | 阎锐. 地方人大在立法过程中的主导功能研究[D]. 上海: 华东政法大学, 2013. |

| [8] | 提前介入加强协调公正立法[J]. 上海人大月刊, 1998(5): 19-20. |

| [9] | 赵立新. 地方立法"提前介入"利弊析[J]. 人大研究, 2010(1): 38–39. |

| [10] | 杜德印. 北京市人民代表大会常务委员会工作报告[EB/OL]. [2016-12-17]. http://fuwu.bjrd.gov.cn/rdzw/information/exchange/bulletinwords.do?method=showInfoWeb&Id=2014910. |

| [11] | 郭道晖. 当代中国立法[M]. 北京: 中国民主法制出版社, 1998: 254. |

| [12] | 周旺生. 立法论[M]. 北京: 北京大学出版社, 1994: 138-175. |

| [13] | 汪全胜. 论立法提案[J]. 新疆大学学报(哲学社会科学版), 2004(3): 56–60. |

| [14] | BLONDEL J. Legislative behavior:Some steps towards a cross-national measurement[J]. Government & Opposition Government and Opposition, 1970, 5(1): 67–85. |

| [15] | 李林. 试论法律废止[J]. 宁夏社会科学, 1991(4): 66–71. |