随着互联网技术的快速发展,企业面临的市场环境发生了巨大变化,企业需要不断地更新自身的能力以适应高度动态和竞争激烈的经营环境。[1]探索式创新和利用式创新是企业更新能力、增强适应性的重要途径,因而受到学术界和企业界的共同关注。[2]1661—1674研究表明,探索式创新和利用式创新都会影响企业绩效[3]71—87,企业应同时发展这两种创新方式[4]481—494,因此,如何获得这两种创新方式就变得尤为重要。

员工建言行为是指员工主动提出一些新想法、新建议、建设性意见或问题解决方案,大胆指出无效的程序、过时的规则等工作实践中存在问题的行为。[5]目前对员工建言行为的理论研究大多集中在其前因变量,对员工建言行为效能的单独研究较少。建言行为作为员工参与管理的一种形式,其往往也是创新过程的第一步。[6]只有通过员工对组织中战略、运营、管理、市场、技术、支持等各个环节问题的献计献策,集思广益,持续改进产品、流程和服务,才能确保组织的基业长青。[7]员工建言行为已被看成是企业创新的源泉,百度、Google、Apple等知名公司无一不努力为员工创新营造良好氛围,鼓励员工大胆提出创新性的想法。员工建言行为影响探索式创新和利用式创新,进而影响企业绩效的作用机理,正是文章要探讨的问题。

改革开放以来,中国的经济形式发生了巨大变化,已经形成多种形式所有制企业并存的经济格局。不同所有制企业在价值观和理念、决策风格和管理方式等诸多方面存在很大差异,这些差异会对员工是否选择建言行为[8]682—696,以及建言行为的效率造成影响。因而本研究认为,企业所有制形式作为一个重要的情境因素,可能会对员工建言行为与探索式创新、利用式创新的关系产生差异性的调节作用。因此,文章主要研究以下三个问题:第一,检验员工建言行为对探索式创新、利用式创新、企业绩效的影响;第二,检验探索式创新、利用式创新在员工建言行为和企业绩效关系间的中介作用;第三,检验企业所有制形式对员工建言行为与探索式创新、利用式创新关系的调节效应。本研究期望深化员工建言行为对探索式创新、利用式创新及企业绩效的影响及作用机理,为组织提升绩效增加新的思路,丰富员工建言行为的本土化研究。

二、理论与研究假设 (一) 员工建言行为与企业绩效国外对员工建言行为的研究主要分为两大流派。其中一派主要研究退出、建言、忠诚和忽视。[9]该流派将建言行为看作员工对工作不满和组织问题的建设性反应,认为建言行为是员工对组织感到不满时致力于改善组织现状的最具建设意义的行动。另一派则主要从角色外行为 (或组织公民行为) 角度研究建言行为。[10]该流派认为建言行为是一种能够提高组织效能的具有挑战性的自发行为,不可能源自于不满。虽然这两大学术流派在分析员工建言行为的原因时具有不同的视角,但它们均将建言行为看作组织或工作团队应该予以激励的一种正面行为。在这两大流派中,角色外行为流派对建言行为所下的定义得到了学者们的普遍认同[11],文章也采用这一定义。

目前,学者们主要致力于研究建言行为的影响因素,对建言行为结果变量的探讨还比较少。研究表明,建言行为是企业绩效的一个重要影响因素。[12]根据社会交换理论,在雇佣的“交换”关系作用下,社会交换视角下的员工建言行为是以管理自己与他人的社会交换关系的质量为目的,并以他人给予自身利益为导向[13],因而在实际工作场所中产生一定的回报形式或回报过程。一方面,员工借助组织提供的建言机会在领导与同事之间表达自己价值主张,获得较高的工作成就感;另一方面,组织借助员工的智慧激发创新动力,以在市场中赢得核心竞争优势,提升企业绩效。这种交换双方通过自身的资源达到互利的目的,体现社会交换的自我利益与相互依赖。[14]相反,当员工获得较少的建言机会时,将会显著影响其工作态度与行为,最终导致工作产出降低[15],影响企业绩效。原因可能是缺乏建言行为是一种对个体利益的表达及情感宣泄权利的剥夺,因而不能使得员工产生回报组织的动机[16],而在以后的建言活动中选择沉默行为。据此,可以预测员工建言行为可以提升企业绩效。

基于此,提出假设:

假设1.员工建言行为显著正向影响企业绩效。

(二) 探索式创新与利用式创新的中介作用探索式创新是一种大幅度的、激进的创新行为,其意图是寻求新的可能性。[2]1661—1674企业通过探索式创新设计新产品、开辟新的细分市场、发展新的分销渠道、为新的消费者群体提供服务。[17]151—167利用式创新是一种小幅度的、渐进的创新行为,其意图是对现状进行改进。[2]1661—1674企业通过利用式创新改进现有的产品设计、拓展现有的知识和技能、扩张和丰富现有的产品线、提高现有分销渠道的效率、为现有的顾客群体提供更优质的服务。[3]71—87[4]481—494研究表明,探索式创新和利用式创新可以从不同方面提升企业绩效。利用式创新提高短期的效率、增加当前的收入,探索式创新增强长期的竞争力、增加未来的收益。[2]1661—1674由于企业的短期绩效和长期绩效、效率与效果之间存在紧密的联系,可以相互转化,因此,综合来看,探索式创新和利用式创新对企业整体绩效的影响是正向的。

企业员工基于自身的专业特长和工作经验,从不同的视角提出各种创新性的想法,为企业制定创新方案提供丰富的创意储备。这些创意储备可以发挥整合效应,使团队能从多个视角进行思考,取长补短,从而导致创新方案的产生。[18]此外,由于发酵效应,企业成员面对各种各样的创新想法,刺激了自身进行更详尽的信息搜寻[19]、更精细的认知过程[20]和更具发散性的思考过程[21],从而产生新的创新性想法[17]151—167[22],这一创新想法再次融入企业的创意储备,从而激发其他企业员工的发散性思维和创造性思考,有利于企业探索式创新,进而提升企业绩效。

此外,员工针对企业现有产品、市场、渠道等现状的不足,提出建设性意见或者大胆提出批评性意见可以促进企业对外部环境的灵活适应和内部流程的持续改进。外部环境的动态多变会使内部的管理实践和工作流程变得不合时宜,阻碍团队运作的顺畅、降低团队生产的效率。如果团队成员能够保持对环境变化的敏感度,及时发现不当的管理措施和低效的工作流程,并大胆指出来,就可以刺激团队重新评估现状、调整战略[23],改进管理流程[24]108—119,提升对环境的响应性和适应性[25],使技术创新团队在动态多变的环境中保持高效运作。因此,当员工表现出越多的建言行为时,企业的利用式创新也越强,进而有助于提升企业绩效。

于是,提出假设:

假设2a.员工建言行为显著正向影响探索式创新。

假设2b.员工建言行为显著正向影响利用式创新。

假设3a.探索式创新在员工建言行为和企业绩效间起着中介作用。

假设3b.利用式创新在员工建言行为和企业绩效间起着中介作用。

(三) 企业所有制形式的调节作用中国企业由国有、民营和外资企业等多种所有制形式构成。国有企业员工相对更加尊重权威、尊敬领导,个人主义较低、权力距离较高。[26]国有企业的人才观很少用价值观或契合来衡量一个人,相反,关系和人情的力量相当大,与上级的关系、与同事和下属的关系被看得相当重要。[27]869—887这会导致员工在提出想法的时候有所顾忌,很难表达出内心的真实想法,因此,一些创造性方案会被扼杀在摇篮之中。此外,国有企业制度严格,灵活性差,员工提出的想法需要通过层层传递,流程复杂、周期长,转化为探索式创新或利用式创新的效率也较低。因此,这会削弱员工建言行为对这两种创新方式的影响。

相对而言,外资企业较少受到中国传统文化与管理哲学的冲击,西方的管理方式和人才观念深刻地影响着外资企业的文化与雇佣关系。外资企业员工的自我价值更加突出,企业在人才的选拔和提升上,除了关注能力,也非常关注员工对企业文化的认同度。外资企业组织形式更加灵活、规范,处理流程也相对简便、有效,周期短。在这样的环境下,员工更加愿意表现出建言行为,建言行为转化为探索式创新和利用式创新的效率也更高。

而在民营企业中,老板通常被认为是组织的象征,个人主导着组织的发展,“主观主义”和“人治大于法治”的特色非常鲜明。[27]869—887 [28—29]在人才的选择上,民营企业关系和人情的力量相对国有企业较小,“拿来主义”特点较为突出,重视员工的经验和能力。员工是否愿意表现出建言行为,在很大程度上决定于老板是什么样的风格。在组织形式和处理流程上,民营企业没有国有企业那样严格和复杂,但也不像外资企业那样规范和有效。因此,员工建言行为对探索式创新和利用式创新的影响也有所不同。

基于此,提出以下假设:

假设4.企业所有制形式对员工建言行为与探索式创新的关系产生差异性调节效应,对于国有企业、民营企业和外资企业,员工建言行为与探索式创新的关系依次增强。

假设5.企业所有制形式对员工建言行为与利用式创新的关系产生差异性调节效应,对于国有企业、民营企业和外资企业,员工建言行为与利用式创新的关系依次增强。

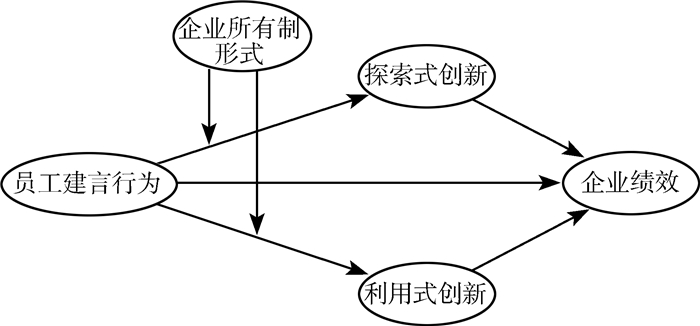

综上所述,文章总体研究框架如图 1所示。

|

图 1 研究框架图 |

三、研究设计 (一) 变量测量

本研究量表吸收相关领域学者代表性的研究成果,采用Likert五级量表,数值1表示“完全不同意”,数值越大,同意程度越大,数值5表示“完全同意”。

员工建言行为的测量采用Liang和Farh [30]所开发的本土化二维度建言量表,一共包含10个题项 (“促进性建言”5个题项,“抑制性建言”5个题项)。

探索式创新和利用式创新的测量采用Jansen等[2]1661—1674开发的量表,探索式创新和利用式创新各7个题项。

企业绩效的测量借鉴Demirbag和Schudy的研究,文章从“市场增长”“投资回报”和“利润状况”3个角度,评价企业绩效。

(二) 样本与数据文章采取问卷调查形式开展样本的收集,以纸质版和电子版问卷相结合的方式进行,调查对象全部为研发人员。纸质版问卷以安徽省合肥市高科技企业为调查对象,随机抽取10家高科技企业,针对研发人员发放问卷100份,回收90份,删除填写不完整问卷7份,有效问卷83份。电子版问卷借助于问卷星平台,通过中国科学技术大学管理学院EMBA学员,搜集其所在企业研发人员电子信箱,发放问卷链接。此部分问卷一共回收160份,删除填写不完整问卷13份,有效问卷147份。因此,本研究最终有效问卷一共230份。

调查样本中,87.4%的研发人员学历为本科及以上,34.8%的研发人员入职时间在1年以内,这一方面代表了目前中国高科技企业研发人员的构成情况,另一方面也说明了目前中国高科技人才流动性较大。从被调查企业规模来看,57%的企业员工总数超过1 000;从被调查企业年龄来看,70.9%的企业成立时间超过5年;从企业所有制形式来看,36.5%为国有企业,48.3%为民营企业,7.8%为外资企业。有效样本构成情况如表 1所示。

|

|

表 1 有效问卷的基本情况 |

四、数据分析与结果 (一) 信度与效度检验

文章基于SPSS19.0以Cronbach’sα系数来检验样本数据的信度,如表 2所示,员工建言行为、探索式创新、利用式创新和企业绩效4个变量的Cronbach’s α系数均大于0.7,说明各变量的测量题项具有较高的内部一致性,所采用的问卷信度较好。

|

|

表 2 各变量信度和效度 |

在效度方面,本研究采用国外成熟量表,具有较好的内容效度。运用SPSS19.0软件对潜变量做验证性因子分析 (如表 2所示),所有潜变量组合信度 (CR) 均超过0.8,平均方差抽取量 (AVE) 均高于0.5标准值水平,KMO均大于0.6。因此,文章所提出的各变量具有很好的收敛效度。此外,文章使用lisrel8.7对员工建言行为、探索式创新、利用式创新和企业绩效进行了验证性因子分析 (CFA),如表 3所示。假设的四因子模型拟合度良好, 达到验证的合理标准。相比而言, 备选的三因子、二因子和单因子模型的拟合指数明显不如四因子模型。这表明本问卷的主要变量之间有良好的区分效度,下一步进行各变量之间关系的分析是可取的。

|

|

表 3 各变量验证性因子分析 |

(二) 模型与假设检验

在确保问卷的可靠性和有效性的基础上,运用调查获取的数据,对上文提出的一系列研究假设进行实证检验。

(1) 基于相关分析的假设检验。各个变量的均值、标准差和相关系数如表 4所示。可以看出,员工建言行为与探索式创新显著正相关 (r=0.395;p < 0.01),与利用式创新显著正相关 (r=0.409;p < 0.01),与企业绩效显著正相关 (r=0.358;p < 0.01);探索式创新与企业绩效显著正相关 (r=0.502;p < 0.01),利用式创新与企业绩效显著正相关 (r=0.419;p < 0.01)。因此,假设1、假设2以及假设3得到了初步支持。

|

|

表 4 描述性统计与相关分析 |

(2) 探索式创新和利用式创新的中介效应检验。依据中介变量检验步骤,构建结构方程模型 (SEM),运用lisrel8.7软件对以员工建言行为为自变量、探索式创新与利用式创新为中介变量、企业绩效为因变量的三者关系进行检验,验证探索式创新、利用式创新在员工建言行为与企业绩效关系中的中介作用,各阶段模型路径系数和模型适配指标如表 5和表 6所示。

|

|

表 5 探索式创新和利用式创新中介作用检验 |

|

|

表 6 各阶段模型拟合指数 |

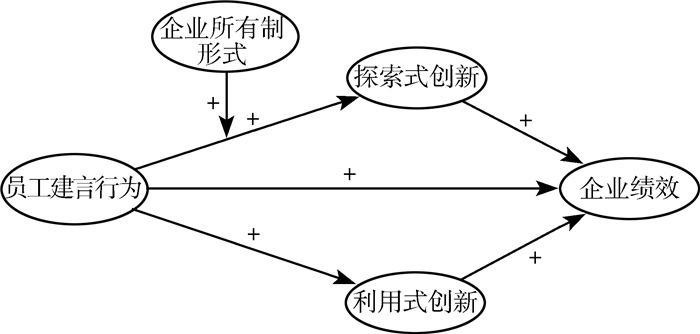

由表 5可知,阶段1模型路径标准化系数达到显著性水平,说明员工建言行为显著正向影响企业绩效 (0.42,p < 0.01),假设1通过检验。阶段2模型中,员工建言行为对探索式创新和利用式创新的标准化路径系数都显著,分别为0.36(p < 0.001)、0.49(p < 0.001),说明员工建言行为显著正向影响探索式创新和利用式创新,假设2a和假设2b通过检验。阶段3中,员工建言行为与企业绩效的标准化路径系数显著 (0.18;p < 0.001),但小于阶段1中员工建言行为与企业绩效的标准化路径系数 (0.18 < 0.42),同时发现员工建言行为通过探索式创新与利用式创新对企业绩效产生间接作用。表明探索式创新、利用式创新在员工建言行为与企业绩效的关系中起着部分中介效应,假设3a、假设3b得到部分支持,最终的中介作用路径如图 2所示。由表 6可以知,实际数据与模型拟合较好。

|

图 2 探索式创新、利用式创新中介作用路径图 |

图 2显示了探索式创新、利用式创新在员工建言行为与企业绩效关系中的中介效应路径结构方程模型,即阶段3 SEM模型的全部路径及其显著性水平。可以看出,员工建言行为对探索式创新与利用式创新的直接作用路径达到显著性水平,探索式创新与利用式创新对企业绩效的直接作用路径达到显著性水平。同时,员工建言行为对企业绩效的直接用式创新在员工建言行为与企业绩效的关系中起着部分中介作用,假设3a和假设3b得到了验证。进一步可以发现,员工建言行为通过探索式创新对企业绩效产生的间接影响的效应为0.158(0.35×0.45),它大于员工建言行为通过利用式创新对企业绩效产生的间接效应0.098(0.49×0.20)。

(3) 企业所有制形式的调节效应检验。为了检验企业所有制形式的调节作用,本研究采用了层次回归的方法。为避免共线性和回答偏差的影响,回归方程中的自变量做了中心化处理[31],每个回归模型的VIF值均不超过1.5,说明方程的多重共线性问题并不明显。在检验假设4与假设5时,以探索式创新与利用式创新为因变量,做了四步回归:第一步引入控制变量员工数、企业年龄、学历和工龄;第二步引人自变量员工建言行为;第三步引人调节变量企业所有制形式;第四步引入交互项。在数据处理上,国有企业、民营企业、外资企业分别记为“1”“2”“3”,数据分析结果如表 7所示。

|

|

表 7 企业所有制形式调节作用的回归分析 |

由模型2~模型4可知,员工建言行为显著正向影响探索式创新 (β=0.397;p < 0.001)。从模型4可以看出,当引入了调节变量和交互项之后,员工建言行为对探索式创新的影响得到了加强 (系数由0.397变为0.419),同时,交互项系数也显著 (β=0.147;p < 0.05)。因此,企业所有制形式正向调节了员工建言行为和探索式创新的关系,对于国有企业、民营企业和外资企业,员工建言行为与探索式创新的关系依次增强,假设4得到了验证。

由模型6~模型8可知,员工建言行为显著正向影响利用式创新 (β=0.386;p < 0.001)。但是加入调节变量和交互项之后,交互项系数并不显著 (β=0.062;p>0.05),说明企业所有制形式并没有显著影响员工建言行为和利用式创新的关系,假设5没有通过检验。最终的中介效应和调节效应如图 3所示。

|

图 3 中介效应和调节效应 |

五、结论与展望

探索式创新和利用式创新对于企业的生存和发展至关重要,于是,如何获得这两种能力就成为了关键。文章将员工的建言行为引入到探索式创新、利用式创新与企业绩效之间的关系中,建立变量间关系的理论模型和提出相应的关系假设,并基于实证数据,运用结构方程模型对它们之间的关系进行了实证研究。同时,文章还探讨了企业所有制形式对员工建言行为与探索式创新、利用式创新的关系的调节作用,得出以下结论:

第一,员工的建言行为能促进企业绩效的产出。研究数据支持了假设1,即员工建言行为对企业绩效具有显著正向的影响。建言行为是员工参与组织管理的一种方式,一方面,员工针对他们所关注的不利于组织的工作实践、事件或员工行为表达想法,使企业避免损失;另一方面,员工提出创新性的想法能 (如新的营销方案) 提升企业绩效。因此,鼓励员工建言对组织创新与组织发展具有重要意义。

第二,员工建言行为显著正向影响企业的探索式创新与利用式创新,并且,探索式创新、利用式创新在员工建言行为与企业绩效关系中起着部分中介作用。员工的建言行为,通过整合效应和发酵效应,会引发组织成员对新想法的分析、论证、筛选和整合,促进团队成员间的知识分享和传递,进一步完善最初的创意,拓展团队思考的广度和深度,综合优势并弥补不足,提出更具创造性和建设性的创新方案,从而提升探索式创新和利用式创新,进而提升企业绩效。此外,可以发现,员工建言行为通过探索式创新对企业绩效产生的间接影响效应为0.158(0.35×0.45),它大于员工建言行为通过利用式创新对企业绩效产生的间接效应0.098(0.49×0.20)。

第三,企业所有制形式对员工建言行为与探索式创新的关系具有显著的差异性调节效应,对于国有企业、民营企业和外资企业,员工建言行为对探索式创新的影响依次增强。探索式创新的实现要求企业具有高度分权化、半标准化程序的组织结构和鼓励探索、愿意面对不确定性、容忍失败的组织文化。国有企业往往不具备这样的组织结构和组织文化,员工的建言行为很有可能被当成对上级权威的挑战、对群体和谐的破坏,从而造成员工内心的不安全感,最终抑制建言行为的发生,同时,员工的建言行为从提出到落实需要通过一系列的传递、审核,转化效率低,最终导致较低的探索式创新。而在外资企业中,员工的自我价值更加突出,组织结构更加灵活,运作更加有效,因而员工更加愿意表达内心的想法,想法落实为行动的可能性也更大,从而促进探索式创新的发生。

第四,企业所有制形式对员工建言行为与利用式创新的关系不具有显著调节效应。假设5没有通过检验。可能的原因是,强调利用性创新的组织往往具有大规模、集权化的结构形式,严谨的文化和严格的流程,偏好确定性、短期目标。[32]不论是国有企业、民营企业还是外资企业,如果企业以利用式创新为主,那么在组织结构、组织文化、操作流程等方面必然存在相似,因而企业所有制形式没有对员工建言行为与利用式创新的关系产生显著差异性调节作用。

上述研究结论揭示了员工建言行为通过探索式创新与利用式创新的中介作用间接影响企业绩效的内在机理,更为深入地探究了员工建言行为与企业绩效的关系,从而使得高科技企业在如何保持和提升核心能力上得到如下实践管理启示:第一,企业中的人力资源管理或其他主管员工关系、企业文化的部门,应该着力营造促使员工建言行为的组织氛围、对员工建言行为进行有效的奖励、促进员工建言行为驱动组织创新与知识分享,从而提升企业绩效;第二,以探索式创新为主的国有企业和民营企业,应该向外资企业学习,建立分权化的结构形式、宽松的文化和灵活的工作流程,培育促进员工建言行为的文化土壤。

由于受到人力、物力等客观因素的制约,本研究还存在如下两点不足之处:

第一,企业样本数据范围有待扩展,文章的数据样本范围主要分布于中国中东部地区,对于中国西部和其他区域企业的实证调查未涉及,样本量也偏小。因此,文章的实证数据可能会对模型输出结果造成一定影响,未来研究的实证调查可兼顾到中国西部地区和其他区域,收集更为全面的样本数据进行研究。

第二,文章重点研究员工建言行为整体构念与探索式创新、利用式创新和企业绩效之间的关系,由于建言行为具有变革导向,中国是典型的高风险规避型国家,提出创新性想法特别是抑制性建言时,意味着挑战甚至改变现状、传统方法和惯例行为[8]682—696,这可能会引起冲突并破坏现有的关系[24]108—119,导致团队内部人际冲突,破坏团队内部的和谐氛围,不利于高质量创新方案的产生。因此,后续研究可以考虑员工建言行为的不同维度,以及过度建言对探索式创新、利用式创新和企业绩效的影响。

| [1] | FLOYD S W, LANE P J. Strategizing throughout the organization:Managing role conflict in strategic renewal[J]. Academy of Management Review, 2000(25): 154–177. |

| [2] | JANSEN J J P, VAN D B F A J, VOLBERDA H W. Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance:Effects of organizational antecedents and environmental moderators[J]. Management Science, 2006, 52(11): 1661–1674. doi:10.1287/mnsc.1060.0576 |

| [3] | MARCH J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization Science, 1991, 2(1): 71–87. doi:10.1287/orsc.2.1.71 |

| [4] | HE Z, WONG P. Exploration and exploitation:An empirical test of the ambidexterity hypothesis[J]. Organization Science, 2004, 15(4): 481–494. doi:10.1287/orsc.1040.0078 |

| [5] | LIANG J, FARH C C, FARH J L. Psychological antecedents of promotive and prohibitive voice:A two-wave examination[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(1): 71–92. doi:10.5465/amj.2010.0176 |

| [6] | LIU W, ZHU R H, YANG Y K. I warn you because I like you:Voice behavior, employee identifications, and transformational leadership[J]. The Leadership Quarterly, 2010, 21: 189–202. doi:10.1016/j.leaqua.2009.10.014 |

| [7] | BURRIS E R. The risks and rewards of speaking up:Managerial responses to employee voice[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(4): 851–875. doi:10.5465/amj.2010.0562 |

| [8] | ZHOU J, GEORGE J M. When job dissatisfaction leads to creativity:Encouraging the expression of voice[J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(4): 682–696. doi:10.2307/3069410 |

| [9] | HIRSCHMAN A O. Exit, vice, and loyalty:Responses to decline in firms, organizations, and states[M]. Cambrige, MA: Harvard University Press, 1970. |

| [10] | DYNE L V, ANG S, BOTERO I C. Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs[J]. Journal of Management Studies, 2003, 40(6): 1359–1392. doi:10.1111/joms.2003.40.issue-6 |

| [11] | 于静静, 赵曙明. 员工建言行为研究前沿探析与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2013,35(5): 23–30. |

| [12] | HUNG H K, YEH R S, SHIH H Y. Voice behavior and performance ratings:The role of political skill[J]. International Journal of Hospitality Management, 2012, 31(2): 442–450. doi:10.1016/j.ijhm.2011.07.002 |

| [13] | THOMAS W H N, DANIEL C F. Employee voice behavior:A meta-analytic test of the conservation of resources framework[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(2): 216–234. doi:10.1002/job.754 |

| [14] | LAWLER E J, THYE S R. Bringing emotions into social exchange theory[J]. Annual Review of Sociology, 1999, 25(1): 217–244. doi:10.1146/annurev.soc.25.1.217 |

| [15] | BIANCHI E C, BROCKNER J. In the eyes of the beholder? The role of dispositional trust in judgments of procedural and interactional fairness[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2011, 118(1): 46–59. |

| [16] | HARLOS K. When organizational voice systems fail:More on the deaf-earsyndrome and frustration effects[J]. Journal of Applied Behavioral Science, 2001, 31(3): 324–342. |

| [17] | DYNE L, SAAVEDRA R. A naturalistic minority influence experiment:Effects on divergent thinking, conflict and originality in work-groups[J]. British Journal of Social Psychology, 1996, 35(1): 151–167. doi:10.1111/bjso.1996.35.issue-1 |

| [18] | NEMETH C J, GONCALO J A. Rogues and heroes:Finding value in dissent[J]. Rebels in Groups:Dissent, Deviance, Difference, and Defiance, 2010(2): 17. |

| [19] | NEMETH C, NEMETH-BROWN B. Better than individuals[J]. Group Creativity:Innovation Through Collaboration, 2003(3): 63–84. |

| [20] | NEMETH C J. Differential contributions of majority and minority influence[J]. Psychological Review, 1986, 93(1): 23. doi:10.1037/0033-295X.93.1.23 |

| [21] | DE DREU C K W, WEST M A. Minority dissent and team innovation:The importance of participation in decision making[J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(6): 1191. doi:10.1037/0021-9010.86.6.1191 |

| [22] | NEMETH C J. Managing innovation:When less is more[J]. California Management Review, 1997, 40: 59–74. doi:10.2307/41165922 |

| [23] | STAW C J N B M, NEMETH C J. The tradeoffs of social control and innovation in groups and organizations[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1989, 22: 175–210. doi:10.1016/S0065-2601(08)60308-1 |

| [24] | VAN D L, LEPINE J A. Helping and voice extra-role behaviors:Evidence of construct and predictive validity[J]. Academy of Management Journal, 1998, 41(1): 108–119. doi:10.2307/256902 |

| [25] | PODSAKOFF P M, AHEARNE M, MACKENZIE S B. Organizational citizenship behavior and the quantity and quality of work group performance[J]. Journal of Applied Psychology, 1997, 82(2): 262. doi:10.1037/0021-9010.82.2.262 |

| [26] | HOFSTEDE G H. Motivation, leadership, and organization:Do American theories apply abroad?[J]. Organizational Dynamics, 1980, 9(1): 42–56. doi:10.1016/0090-2616(80)90013-3 |

| [27] | CHEN Z X, FRANCESCO A M. Employee demography, organizational commitment, and turnover intentions in China:Do cultural differences matter?[J]. Human Relations, 2000, 53(6): 869–887. doi:10.1177/0018726700536005 |

| [28] | REDDING S G. The spirit of Chinese capitalism[M]. New York: De Gruyter, 1990. |

| [29] | WALDER A G. Communist neo-traditionalism[M]. Berkeley: University of California Press, 1986. |

| [30] | LIANG J, FARH J L. Promotive and prohibitive voice behavior in organizations:A two-wave longitudinal examination[C]//Third Conference of the International Association for Chinese Management Research. Guangzhou, 2008. |

| [31] | AIKEN L S, WEST S G. Multiple regression:Testing and interpreting interactions[M]. Newbury Park, CA: Sage, 1991. |

| [32] | 李剑力. 探索性创新、开发性创新及其平衡研究前沿探析[J]. 外国经济与管理, 2009,31(3): 23–29. |